想起那句歌词:一直往南方开,一直往南方开,一直往南方开……

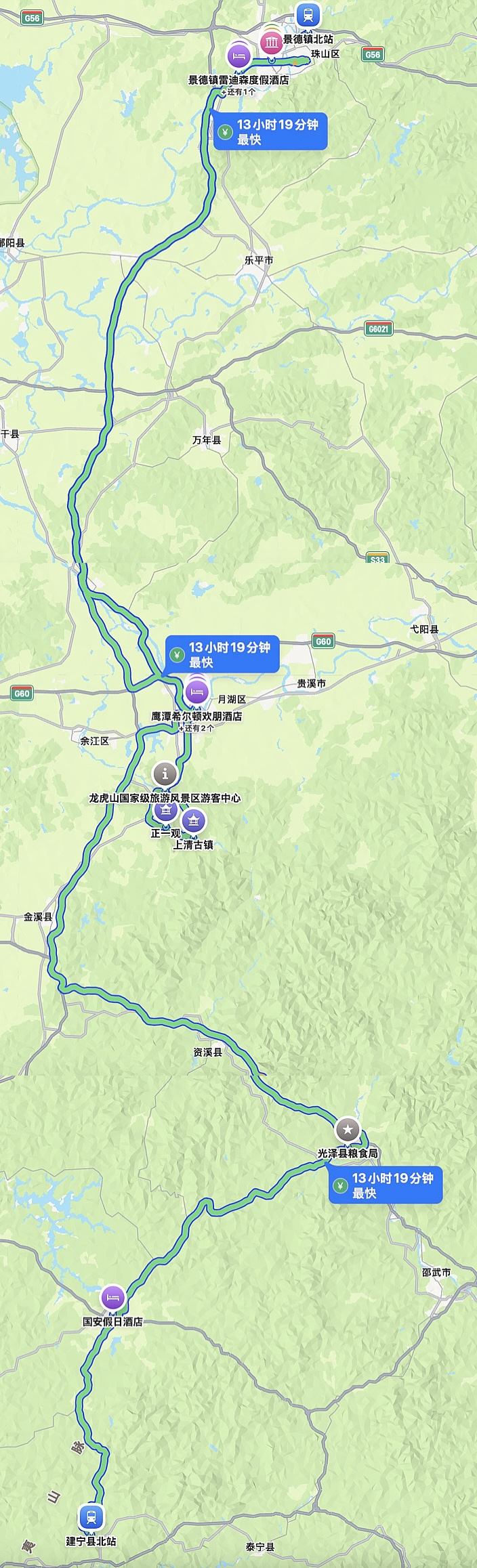

想起那句歌词:一直往南方开,一直往南方开,一直往南方开……

1

陶瓷博物馆不大,也没有太多惊艳的宝贝。非工作日,人算得上很多了。

个人观感,馆藏可以粗略以清代为界。

清朝以前的藏品较粗砺。猜想可能是因为,当时官民所用器物差别极大,民间所用仅为功用而无审美要求,且因年代久远,很少有完整传承,这从展出的部分民窑可以看出。官窑又绝无留在本地的使用。明前有一些精致的瓷器也几乎是碎片拼凑,应该是官窑中没有选送的器物,人为打碎掩埋,后世出土的东西。

清朝之后,有不少精美瓷器。猜可能是,一来清朝官方对民间使用高级瓷器的管控力度有所下降,二来本土民间富商大贾对精美瓷器的需求大增,促进景德镇瓷器烧制水平和产量的大提高。

2

三宝村和陶溪川是两处网红打卡点。

三宝村沿街排布小店,经营瓷器DIY、茶座、咖啡馆。店铺内外布置各具特点,看上去店主倾注了很大心力,大概是因为这是店主自己的营生,格外爱护。天气宜人,一家人走到尽头的小公园坐下,闲聊吹风,非常舒服。

陶溪川从废弃瓷窑遗址改建而来,修旧如旧。大跃进时期所建的巨大大烟囱和部分烧制器械还在,烟囱红砖堆叠严丝合缝,大哥和老爸仔细研究工艺后,得出结论,能再屹立一千年,同时期粗制滥造大炼钢铁对比,这烟囱实属奇迹。整齐划一的红砖墙面,显得很有设计感,墙上宏大崇高的语录仿佛还透着当年人们生产的那股激情劲儿。

3

前往鹰潭路上,雨下不停,沿途环绕高低翠绿树木,如洗的大地和灰色的天空又强化了这片碧绿的饱和度。

车子绕龙虎山顺时针转了半圈后,雨渐小,我们在正一观某处河边停下观景。偶遇一个本地卖雨衣的老奶奶,用本地方言热情的给我们讲解远处龙虎山山形。奶奶指着江对岸一壁直立的红岩说,这是云锦峰,典型的丹霞岩。路上极少有车,更无行人,不知道老奶奶的雨衣卖给谁。姐姐买了3件雨衣,看着满篮子雨衣,猜想这是她今天的第一单生意。我们总感慨时间飞逝,怀揣时不我待的紧迫感,而老奶奶一天可以只卖一件雨衣,仿佛没有时间的存在。

雨中的龙虎山有别样的意境,朦胧中,山水添了几分神秘感和灵性。雨天游客稀少,掸去喧嚣,神神秘秘,才是道教第一山该有的样子。

云锦峰红岩脚下,一溜竹筏,我们问老奶奶这种天气这些人为什么还坐竹筏,要去往哪里。老奶奶说他们的溯流而上,大约要花4个小时,目的地是一处财神庙,此庙惟有水路可达。财神的至尊地位还是无法撼动,想起攀登杭州北高峰和泰山南天门顶上财神庙的体验。

4

鹰潭这个百万人口的地级市,曾是沪昆铁路、鹰厦铁路、皖赣铁路的交汇点。受益于城市化进程和曾经的枢纽红利,50年的发育,以至当年的人再无法认识。

如今高速高铁四通八达,铁路枢纽作用大大削弱,有人就提出撤销鹰潭,做强南昌,好钢用在刀刃上,不无道理。

类似很多城市格局,一江分割新老城区,这条江在鹰潭叫信江,我们所住酒店在信江边的新城一侧。饭后闲逛,酒店前面开阔的广场上一票男女,踩着热烈激昂的歌曲节奏,整齐划一的扭动躯体。近看,有好多年轻人。广场舞年轻化,可喜。信江边摆着两摊露天KTV,200米之外已经感受到歌声的穿透力,神奇的是树木的遮挡没有让声音衰减,我百思后的结论是声音是冲向云层,又被云层反射,笼罩倾泻下来,以至于树木并没有起到什么遮挡作用。路过KTV摊位时,歌声撞击耳膜,无比震撼压迫。我们快速穿越,到达木板铺设的过江浮桥,凭栏听风。

5

黎川是这次怀旧之旅的缘起。

父亲50、60年代在江西居住工作超过十年,我们从小一直听着关于那边的故事长大。 我的名字中也带有一个“赣”字,大概是我的出生与江西有关,对此父母一直语焉不详。

鹰潭到黎川路过光泽县,车上母亲给我们讲,当年父亲去江西做事,她一人在家。父亲因为家庭身份问题,已经被生活逼到墙角,选择出走。而母亲一人留在老家,带着几个孩子,物质极度匮乏,出身成分不好–母亲没有讲她当时在老家生活的细节–可以想见一个年轻女人单独在家,生活是如何艰难。后来母亲与人结伴去江西与父亲会合,就是来到光泽县这个地方住了一个月。

我们来到光泽县政府所在地,遇见一个河边垂钓的老人,向他打听旧粮食局所在地,他说就在对面。果然,出门就看到一块生锈的铜色牌匾上写着"光泽县粮食管理局"。入内房子已破败不堪,院子中晒着茶子,杂草丛中散乱的种着些花草蔬菜。右边一溜库房,父亲说,这就是当年他们造的12间房子,用作储藏粮食。左边房子依山而建,父亲回忆良久,指着左边的三间平房说,这是你妈当时住的地方。我们瞬间明白,这就是怀上我的地方,老一辈的含蓄,谜底时隔半个世纪揭开。这个革命老区,是撒播火种战斗的地方,此地有山有水,毓秀钟灵,二姐玩笑说,吸天地之精华,难怪小弟这么聪明。

光泽火车站还在,没有了人影。无数人曾象父亲一样,在这个火车站卸下行囊,补充供给又继续赶路。喧嚣非凡的站点,如今只是一个遗址,一个完整的成住坏空的轮回。

6

50年时间很长,可以沧海桑田,象鹰潭和中国大部分的其他大城市。而黎川这个小县城似乎与世隔绝,时间没有给这个地方施展魔法,让它蜕变,它像步入中年的普通生物,时间只是让他慢慢老去坍塌。

父亲50年代末到这里,从背着工具箱到处讨生活的外来打工仔,一直干到管理一支上百人同乡工程队,参与了大量的早期城市建设。

一家人曾无数次畅想,如果父亲留在黎川,会怎样?很难设想。此刻故地重游,我们心里也许有了一个答案,父亲即使留在这边,也未必能够过上更好的生活,个人能力是一回事,舞台也很重要。滚滚洪流泥沙俱下,泥沙无法掌控洪流,在某些时代里,“我命由我不由天"只是一个幻想,当时大多数人就是这样。明白这个道理,就可以心安理得的认为,当下已是最优解,也就安心了、甘心了。要知,心有不安和心有不甘,是大部分痛苦和不幸的源头。