周末与老杨相约去蚌埠玩,她北京南下,我杭州北上。

9:30到蚌埠南站,租好车前往附近酒店,放下背包去宵夜。

1

酒店转弯一溜洗脚店,没有吃饭地方。打开电子地图,这小地方附近居然有个大学城,前往。虽是暑期,仍热闹非凡,找了个烧烤店,要了一份羊肉打边炉,一份小龙虾。

挑了一个马路边露天的位,天气炎热,宵夜么,热气腾腾,没毛病。跟隔壁桌的年轻人攀谈了几句,蚌埠本地人,说起蚌埠的小龙虾,满满的自信。

先上来一份油爆蒜泥小龙虾,果然没有令人失望,肉质饱满Q弹,虾肉拌着油爆蒜泥,香味绽放。羊肉打边炉看着不错,不过口感一般,大概是冷库冻伤了纤维。

回酒店,做个一套瑜伽拉伸,简单安排了下明天线路 ------ 栖岩寺 -- 中国南北分界标志 -- 蚌埠博物馆 -- 珍珠坊。

2

栖岩寺,看记述,始建于汉。

从砖瓦判断,重建于当代,古物荡然。禅寺面积很大,周边零星堆着砖瓦建材,远处的殿楼灰白墙面上横七竖八的插着脚手架,看着像烂尾。

寺院香火稀薄,收入不足以支撑大面积基建,烂尾正常。今天周末,建好的殿楼参观者平均尚不足一两人,这样的香客量,扩建也似无必要了。

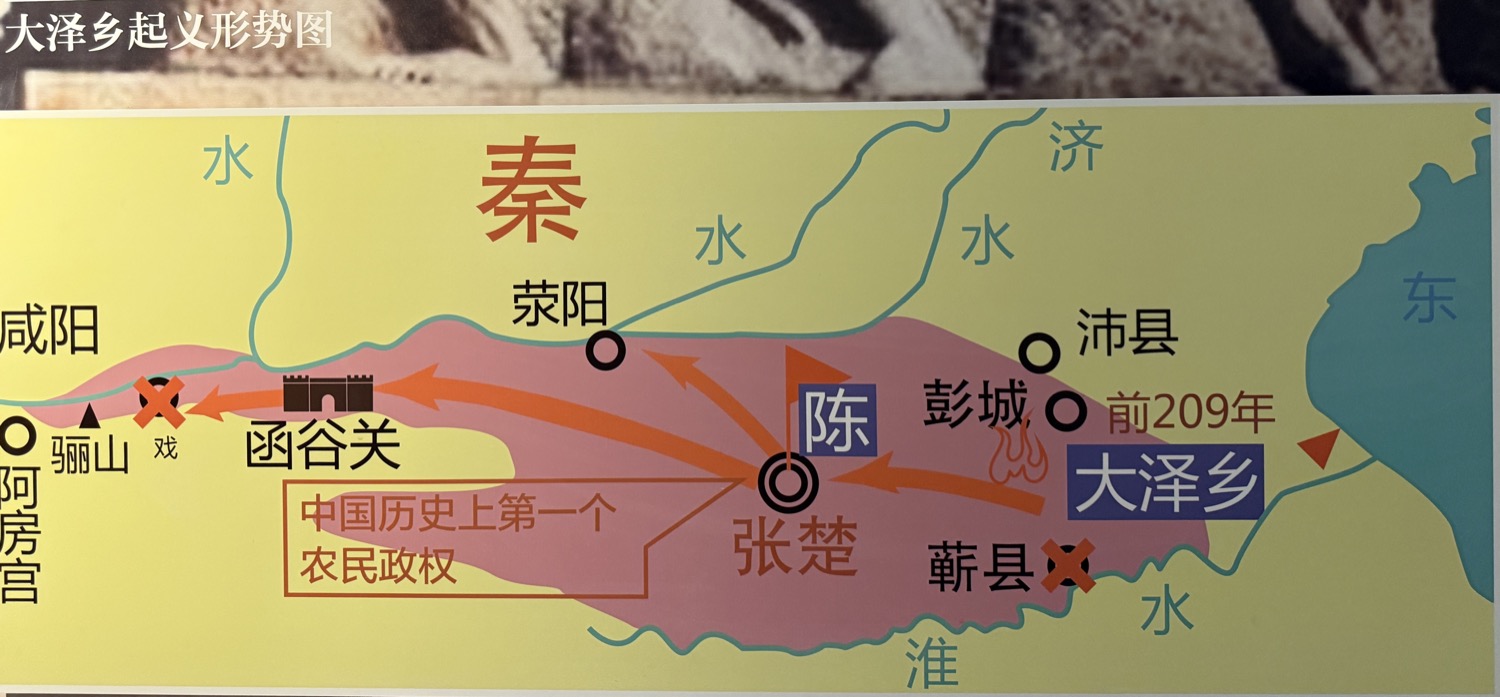

寺院红色宣传非常到位,宣传对联朗朗上口,这是佛教中国化的的好处,各种思想无缝接续。我猜想,大概和蚌埠这个地方历史渊源不无关系,朱元璋就曾削发为僧(虽然是生活所迫),之后白衣起事。

大雄宝殿前的水泥台阶上,坐着2个黄马甲的工作人员,抽着烟,闲聊。阴天,吹着暖风,舒畅。

请香,并捐了微薄功德。

3

蚌埠很聪明,龙子湖边上立了个雕塑叫"中国南北分界线",生造了个网红打卡点。湖边很多盖着帆布的流动餐车和餐柜,晚上估计有些烟火气。来都来了,两人拍了些合影。

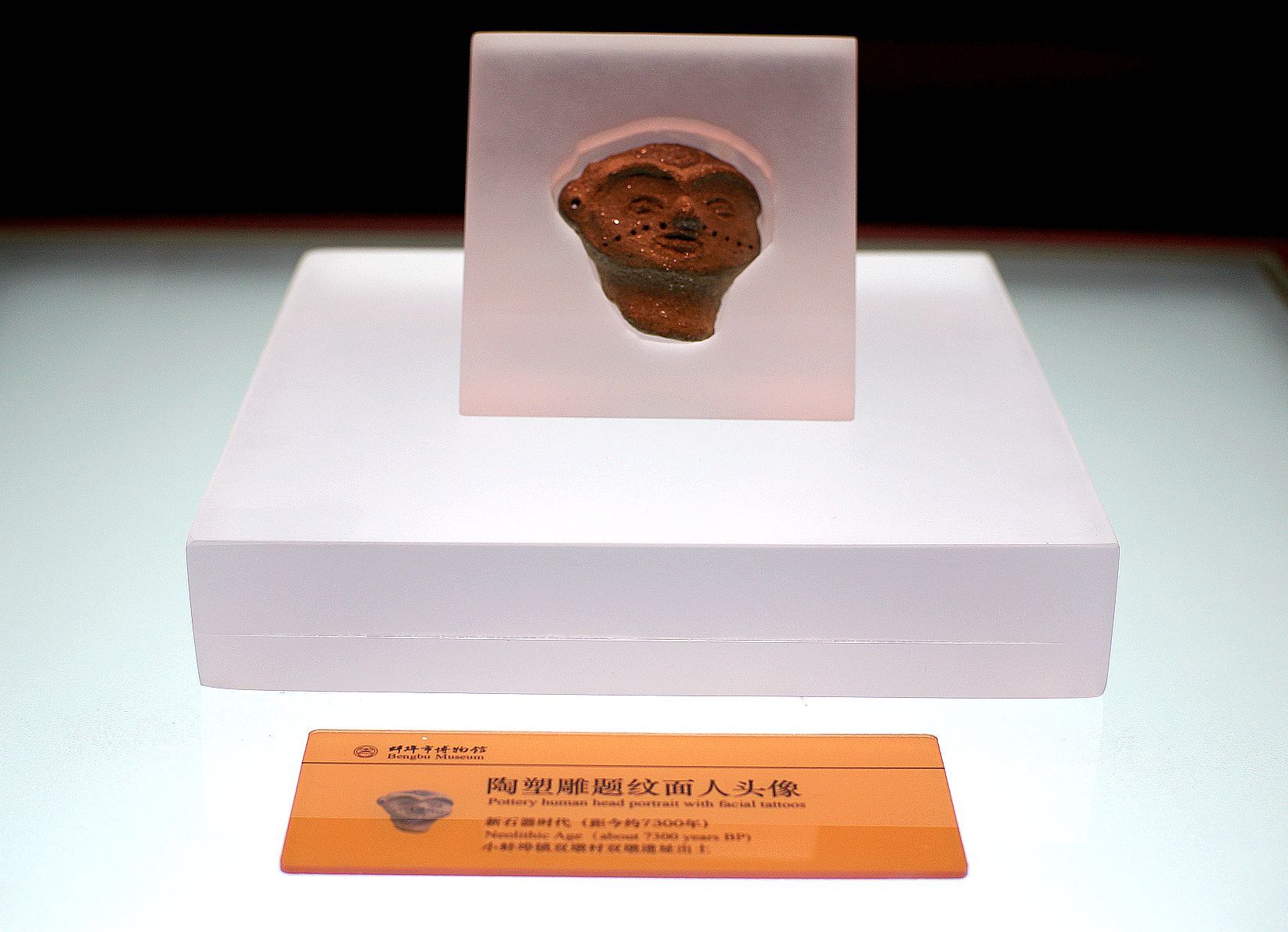

临近11点,去蚌埠博物馆,大厅摆着几头硕大无朋的人造恐龙大象模型,左右文玩商店,二楼\三楼闭门。老杨问,正值暑期旺季,不该闭门啊?我一时也想不明白,看了那么多博物馆也是第一次遇到这种情况 ---- 共4层3层不开放。第4层有4间,书画展和铜镜展2间闭馆,剩下2间 --- 淮河历史陈列,蚌埠非遗陈列。吊诡之处在于,陈列馆大篇幅介绍了蚌埠辉煌的考古成绩,而藏品却没有几件。2件看上去不错的青铜器,却是粗糙的复制品,其中印象较深的一件“钟离君柏簠”(复制品),器型较特别,真迹不知去向。

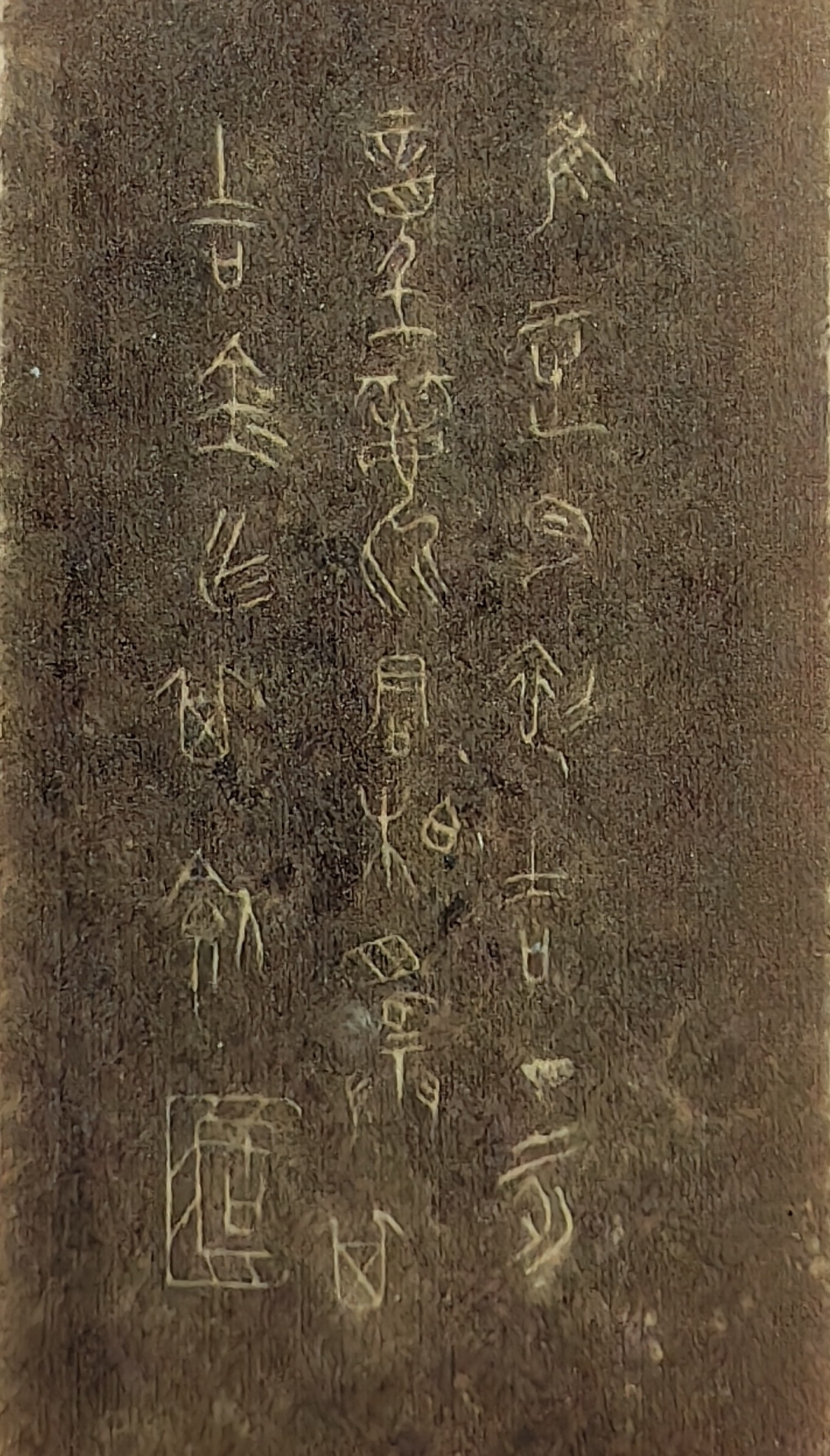

后来在网上查了这件东西,居然还有铭文,看这铭文,明显带点楚风。这件东西和以前逛南京博物馆看到的

蟠虺纹青铜簠

神似,不过南博那件似乎没有铭文。

这件东西据说有7000+年的历史,应该是被借,或在闭馆中吃灰。古陶这种东西作伪成本太低,用来讲故事而已,没有什么精神力量。

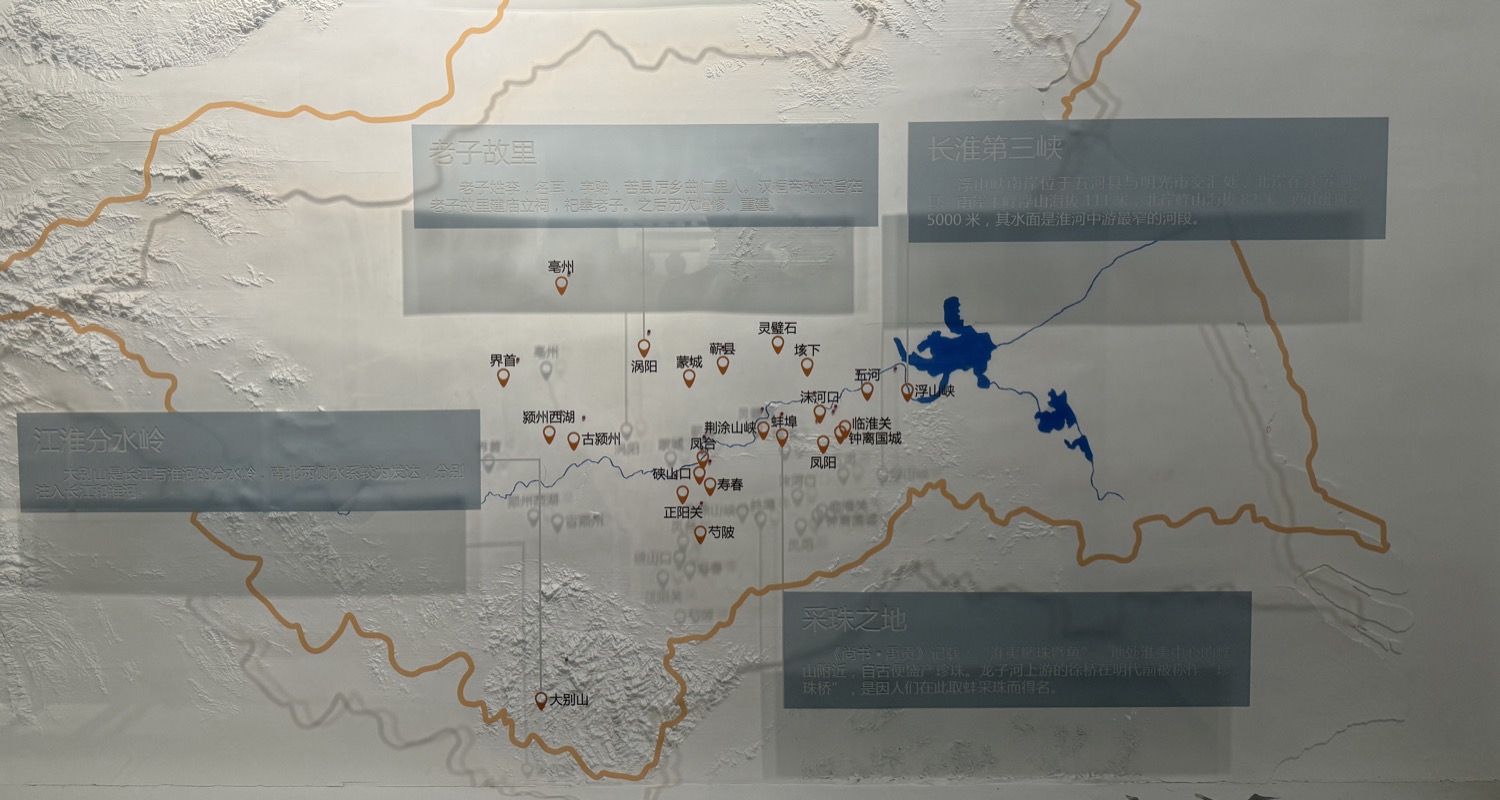

也不是毫无收获,学习了下淮河地理知识,复习了朱元璋龙兴小史。

逛完博物馆,老杨找了一家叫“老淮滨非遗小吃”的传统小吃店,价廉物美,好吃到爆。尤其是那一盘鳝丝,突然想起在乐山没有吃到临江鳝丝,湖州火车站那一盘美味的鳝丝,这鳝丝的味道又胜一筹。要记忆深刻还得是味蕾刺激!

4

晚上去看新上映的电影《浪浪山小妖怪》,据说口碑爆棚。

我的观后感是:充斥着粗浅“明喻”\强上价值观\抖机灵式的幽默,寡淡且略感尴尬。

有人说是因为小妖们像极了都市打工小牛马。我不这么认为,哪个时代都有牛马。不是因为牛马的角色,而是因为,作为牛马的观众口味被50秒一个包袱的相声电影、抖音短片规训了,大脑需要更高负荷的刺激,于是这样的电影能引发高潮。

好好讲故事不行吗?像西游记,首先是故事,当然也可以用故事来做阅读理解(比附价值观)。上价值的最大问题在于,强行让人反思,观影者一下从故事中跳脱出来。好故事,一定是首先让人沉浸,之后才是反思性。

想起多年前看一篇反映阶层隔阂的雨果奖科幻小说《北京折叠》,有同样观感。突然理解了,前两天看的《American Fiction》,黑人Monk何以对写黑人悲惨现状的,所谓为黑人发声的“正确文学”如此恶心,为了对抗出版社Monk甚至不惜自己制造文字垃圾,讽刺的是他居然成功了。

5

明皇陵,从六七十年代的老照片看来,此处本是农田上的一堆石雕,大概近年,铺上石板,种上柏树,圈起围墙,成了一门生意。

唯一可观的是石雕,狮豹容貌端庄,肌肉线条流畅,须发开丝精湛,顶工无疑。蚌埠明皇陵是朱元璋为其父母兄嫂修建的陵墓,其始建时间为元至正二十六年(1366 年),距洪武元年(1368 年)还有两年。此时的朱元璋38岁,开疆拓土,正值壮年,接近人声巅峰。修建陵园一则尽孝道,二则光耀宗祖。

导游说,这些雕像都很柔和,不像大多数守陵凶神恶煞的神兽。豹子像大猫,狮子萌态十足。反映了尚未被权力异化的朱元璋的心境,而不是晚年残暴嗜杀、六亲不认的朱元璋。

6

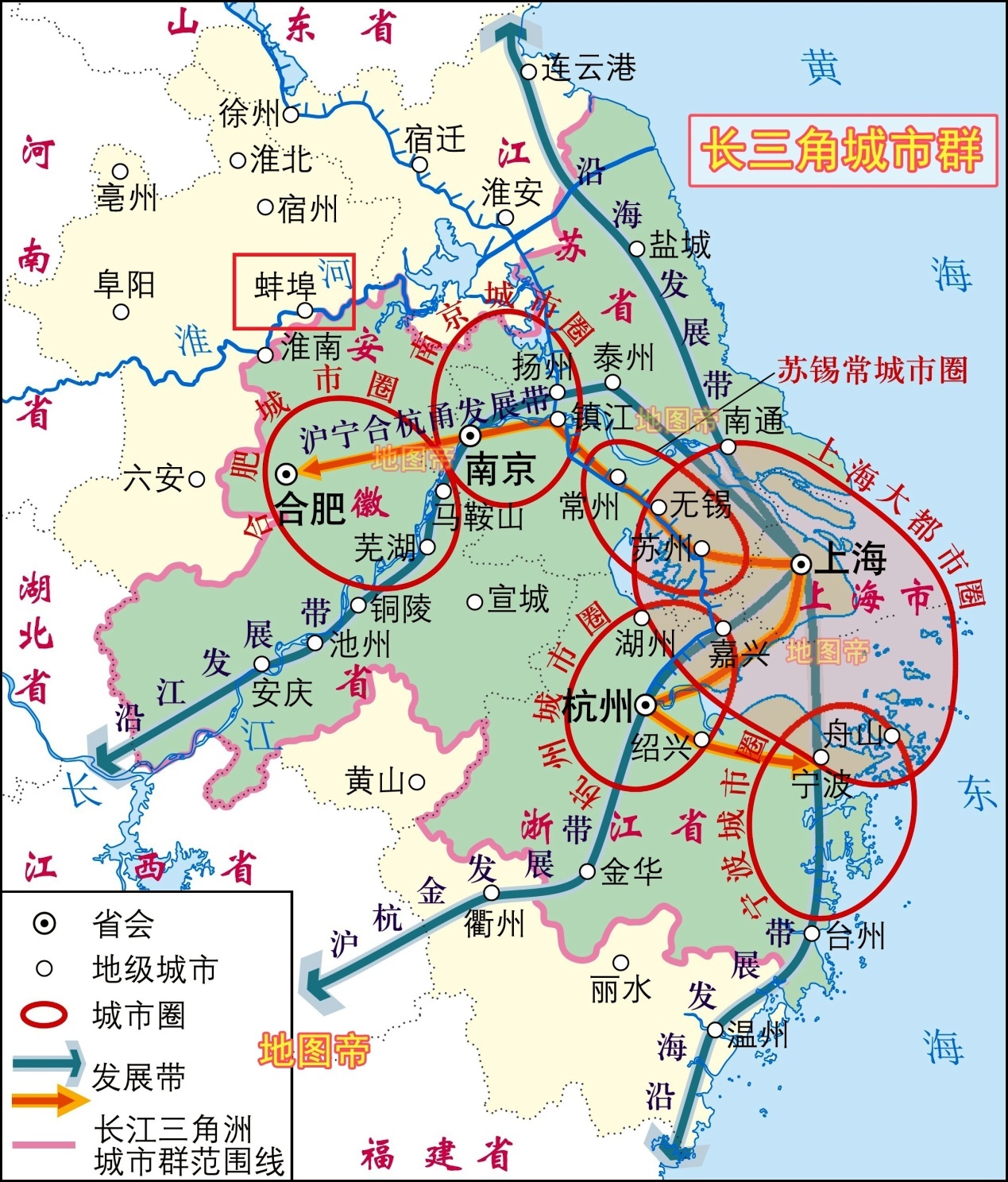

老杨说,小时候来过蚌埠,那时候觉得蚌埠是大城市,这不光是她的感觉,小时候家人的描述交叉印证她的感觉。这趟旅行,她觉得蚌埠与几十年前,似乎没有发展。这当然是一种错觉,事实上,蚌埠并没有停留在80年代,只是80年代江西、安徽是铁路枢纽,是大宗物资的必经之途,天南海北的人汇聚,大量浙江人作为卑微的仰望者来到江西、安徽讨生活,心态自然不同。

1912年,京浦铁路通车,标志着中国最长铁路诞生,这条铁路贯穿淮河交汇处的蚌埠,使这座原本默默无闻的集镇瞬间崛起,成为安徽交通要冲。自此,蚌埠被誉为“火车拉来的城市”。民国时代,蚌埠步入了其繁荣的黄金时期。京浦铁路的通车促进了蚌埠的工业发展,作为安徽行政中心,蚌埠建立了深厚的工业基础,一度成为安徽唯一的重工业城市。蚌埠曾两度担任安徽省会,曾是安徽工业摇篮,被誉为“淮河小上海”,C字头车牌。如今沦为四线城市对标对象,连皖北六市都可以平起平坐,GDP在安徽排名仅为第九,2021年蚌埠以-2.1%的GDP增速成为安徽唯一负增长城市。