《超感猎杀》(sense 8) 第一季、第二季

生活在世界各地的 8 个人互相感应,他们能感知彼此的情绪、语言、技能与感受,甚至可以“借用”对方的能力。他们是:美国芝加哥的警探威尔(Will)、冰岛歌手莱莉(Riley)、首尔企业家兼格斗家孙(Sun)、肯尼亚公交司机卡菲厄斯(Capheus)、墨西哥演员莱托(Lito)、印度药剂师卡拉(Kala)、德国黑帮分子沃尔夫冈(Wolfgang)以及旧金山黑客诺米(Nomi)。在追查过程中,他们发现这种联系并非偶然,他们同属一个超感族群(Sensates),这个族群的起源甚至可能早于普通人类。感应探索彼此的同时,他们遭到名为 “Whispers” 的神秘人物追捕,他隶属一个名为 BPO(Biologic Preservation Organization,生物保护组织)的秘密机构,专门追杀或控制超感族群。

第一季节奏较慢,8 人各自遭遇生活危机:Sun 陷入家族企业丑闻并入狱;Lito 的同性恋身份曝光,事业受挫;Capheus 的母亲病重且遭黑帮威胁;Nomi 被家人强制进行“性取向矫正”;Wolfgang 卷入黑帮火并。他们开始通过感应学习并依靠彼此的技能,在相互慰藉中逐渐形成深厚的情感纽带,并合力阻止 Whispers 的追杀。第一季结尾,威尔为了保护同伴,故意让自己被 Whispers “看见”,但同时通过药物保持精神不被控制,为第二季埋下悬念。

第二季中,威尔在莱莉的帮助下躲避 Whispers 的精神入侵,两人流亡欧洲,并与其他超感同伴远程协作。八人发现 BPO 不仅在猎杀他们,还进行残酷的人体实验,试图将超感者变成可控武器。Nomi 在黑客朋友的帮助下获得顶级黑客技术;Wolfgang 卷入柏林地下斗争;Sun 在狱中等待审判并计划复仇;Kala 面临婚姻与信仰的抉择;Capheus 投身政界并参选总统;Lito 公开同性恋身份,赢回恋人的信任和粉丝的支持。各自生活与被追杀的困境交织,在一次次挑战中,他们的超感能力也愈加得心应手。

导演是沃卓斯基姐妹,她们本身是同性恋者。剧中几组CP感情真挚、纯粹、唯美。同性恋群体在现实中常被社会视为异类,而剧中虚构的超感人群同样是“人类的异类”,甚至不被划入人类的范畴,犹如中世纪被猎杀的女巫。这个剧最有趣的地方正在于此 —— 当我们带着异类的视角去看世界,也许世界的样子会变得截然不同。但为了好看,剧中一定要带入“爽”的部分,但生活可不是这样,异类大概率没有超能加持,在第一集就被团灭了。

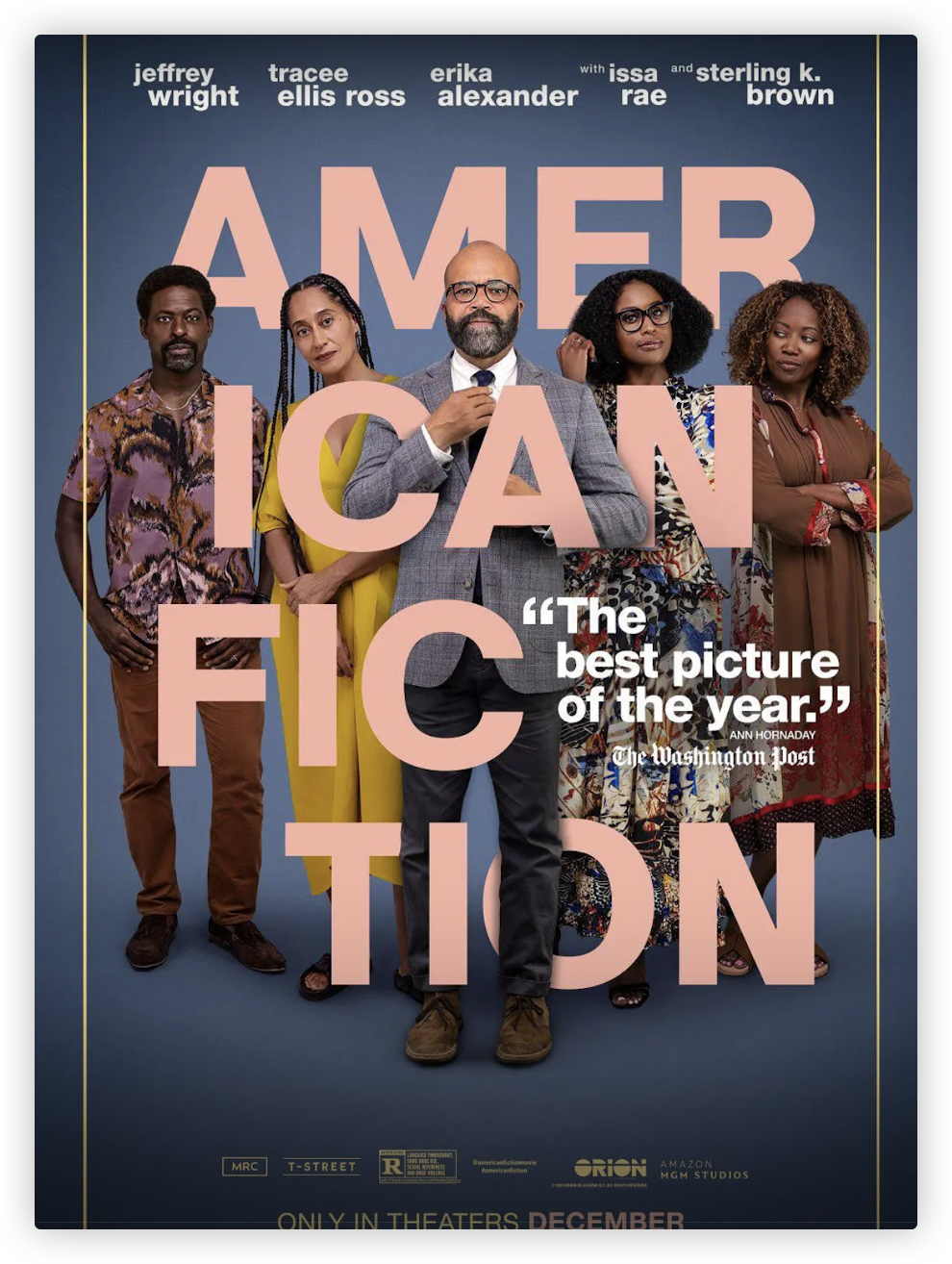

《美式小说》(American Fiction)

一部锋利又温柔的电影,探讨了美国社会中关于身份、种族、家庭与自我表达的多重议题。影片的主角 Monk 是一位对政治正确与文学圈种族叙事套路深感厌烦的大学教授,在与学生学生激烈讨论后,被学生投诉“种族不敏感”,被迫休假,返回老家,不得不面对现实生活一连串的崩塌事件。

Monk对美国少数族裔“政治正确”式的暴力苦难的生存状态的过分渲染不满。他认为,少数族裔当然有现实的困境,但他们不该被迫用这些困境去换取注意力和同情,黑人不该是创伤的代名词。

Monk一家都是黑人,他老家的社交圈也都是黑人群体。父亲早年自杀,妹妹是医生,弟弟是外科医生医生同时也是一名gay,母亲患上阿兹海默。更糟的是,主要照顾母亲和家里经济来源的妹妹心脏病猝死。

Monk在自身的现实困境下,以及对黑人女作家在作品中通过渲染苦难的黑人群体,成为创作新锐的不满。一气之下,自降调格,写了一本荒唐的“黑人文学”小说《我有病》(后改名为《fuck》)。Monk本想捉弄下出版社,没想到作品反而大卖,深受主流出版界追捧。吊诡的是,Monk看不上的对“刻板标签叙事”的迎合与消费,越被文艺圈追捧。越贴合主流对白人观众关于“黑人贫穷、暴力、苦难”的想象,越容易被称为“真实”与“深刻”。Monk的愤怒与无奈,正是许多边缘创作者的现状。

这种“政治正确”或“逆向歧视“,看似为少数族裔争取了权利,升值伤害了白人群体的利益。但这归根结底还是白人群体所需要的,并在少数族裔的配合下,完成的。

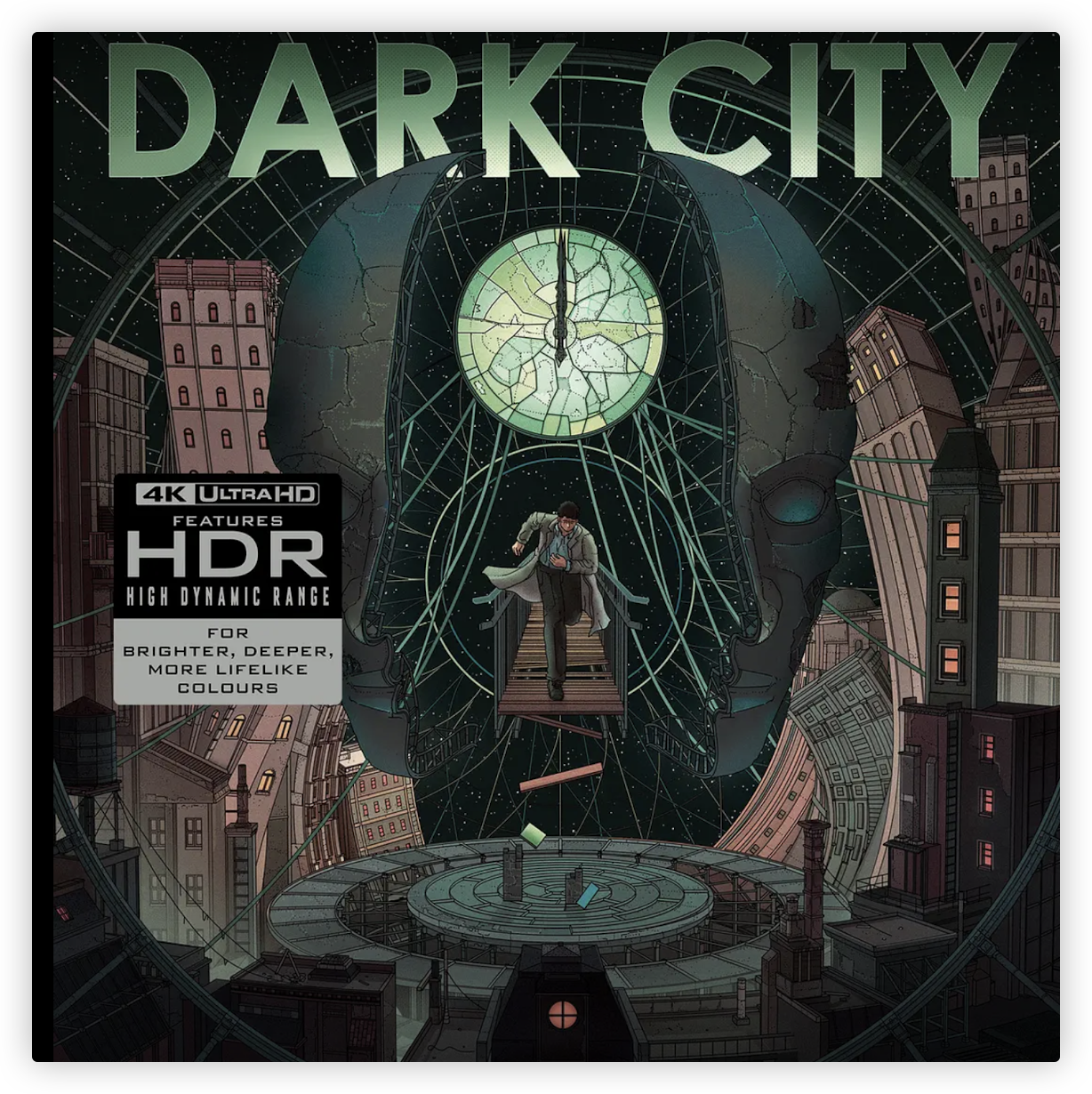

《移魂都市》(Dark City, 1998)

一部风格化极强、哲学意味浓厚的科幻片,和同年上映的《楚门的世界》呼应,探讨了“世界的本质”这一命题。两者风格迥异 —— 一个是光明的假日镇,一个是永夜笼罩的黑暗都市,但主角都在逐步觉醒:从被困的囚徒,走向自由。

影片设定在一个永远是夜晚的都市里,人类被一群神秘的“陌生人”(Strangers)操控。他们可以重塑城市格局、篡改人的记忆,把人当作实验体来研究“人性与灵魂”,因为这是如上帝般存在的他们所不能理解的。

主角John醒来发现自己躺着浴缸里,附近躺着一具被杀的身上被纹上奇怪螺旋符号的漂亮女郎。男主最初只是想弄清楚自己是否真的是一个杀人犯,但他很快意识到,真正的问题是:“我们是谁?我们在哪里?”

电影对“记忆”和“自我”的关系提出了深刻质疑:当一切记忆都可以被写入、篡改,我们还能说自己是谁吗?而那些“赋予我们身份”的记忆片段,是否真的属于我们?这种设定让人联想到弗洛伊德的潜意识理论、柏拉图的洞穴寓言,及后来的《黑客帝国》。

导演亚历克斯·普罗亚斯以浓郁的黑色美学、德式表现主义的布景,将这个封闭、迷乱的都市呈现得既梦幻又压抑。主角觉醒、反抗、最终“改写世界”的过程,旧神被诛,新神崛起,只是这次新神是人类。

真正的牢笼,不一定是钢筋水泥构成的城市,也可能是我们对“现实”的无意识接受。而觉醒,往往始于质疑。不妨问问这样的幼稚问题: “这个世界真的真实吗?”

《毒液:最后一舞》

热爱外星人文化的一家人,开着摇摇欲坠的破房车,一路颠簸奔赴即将被拆除的“51区”-- 传说中的外星人试验区,自带一股B级公路片的浪漫。与此同时,一个被封印的宇宙大魔王即将苏醒,而毒液与宿主男的“合体”正是开启毁灭之门的钥匙,有点魔戒的意思。

据说,该片在中国首映,票房成绩喜人。片中融合末日危机、外星阴谋、恶搞喜剧、家庭情感,加上毒液嘴炮风,爆米花电影全程无尿点,无缝接轨中国相声界跨界演电影风潮,票房自然好。做瑜伽拉伸中看,倒适合。

《托尼·厄德曼》

一部充满尴尬冷幽默的父女喜剧,藏着对现代职场、家庭关系乃至生存意义的拷问。

女主Ines,是一位典型的职场女强人,穿行于巴尔干的跨国项目间,讲话像报告,行事如计划,执行力强大。她是成功的、精致的、强势的,却也是孤独的、疲惫的、被异化的。她的人生条理分明,却缺乏温度。

父亲 Winfried 则是相反的极端。他是一个不合时宜的老年嬉皮,带着假牙和胡闹的化名“托尼·厄德曼”,强行闯入女儿的世界。他不懂也不认可 Ines 的生活方式,但他没有指责,而是用他唯一擅长的方式——尴尬的幽默、笨拙的假扮、强行的陪伴——表达着爱与焦虑。他是那种“只要我不尴尬,尴尬的就是别人”的人,但他的“尴尬”,恰恰敲开了女儿封闭的情绪。

他们的冲突不是因为谁错了,而是因为他们分属两个世界:一个是情绪被压抑、身份被绩效考核的全球化人力资源;另一个是无效但真诚的个体情感。Winfried 的行为,像一根粗野的刺,插进了 Ines 被塑造得几乎无感的人设中,也扎破了她表面的体面与内在的孤独。

最高潮的“裸体生日派对”与“长毛怪拥抱”是一种精神裸奔式的父女和解:在一切语言、逻辑、角色都崩溃之后,人与人最本质的联结显影。正是在那一刻,Ines 突然明白:也许父亲从来不懂“正确的生活方式”,但他懂什么叫“真实地活着”。

他们的关系最终和解了吗?并没有。他们彼此理解了吗?并没有。但那一刻,他们靠近过,反思过。

《X战警:黑凤凰》

挺好的爆米花电影。可与毒液归为一类。

jean琴从小天赋异禀,但她的天赋也是诅咒,在她8岁的时候因为她的情绪失控所产生的力量,导致父母因车祸而死。她被教授收留,在教授的指引下,Jean融入team,并与镭射眼Scott恋爱。

在一次太空营救任务中,Jean被一股神秘宇宙力量(凤凰之力)侵入,失去控制,黑化为毁灭力量的“黑凤凰”。而此时,Jean获知了封存已久的秘密,他的父亲在那场车祸中并没有死亡,因为妻子的死去,彻底失去生活的信念,并把小Jean托给教授。Jean视之为父亲对她的抛弃。这近一步激发了Jean的黑暗力量。Jean在失控杀死Raven。

在Jean的力量炸裂时,外星系的达巴里族人,追逐着Jean神秘力量来到地球。他们的家园被摧毁,凤凰之力是重建他们家园的关键。他们计划控制Jean,或者抽取Jean的凤凰之力,最终毁灭人类,重建地球作为他们新家园。

Jean最终觉醒,抱着外星人自爆于外太空,完成救赎。

《内陆帝国》

看了1/2,看不下去。耐心大不如前。