1

19世纪的空想社会主义者罗伯特·欧文在英国纽克兰纳开展生产劳动与教育结合的实验。马克思充分肯定欧文的实验,并在此基础上提出了教育与生产劳动相结合全面发展的思想。《资本论》指出:

未来教育对所有已满一定年龄的儿童来说,就是生产劳动同智育和体育相结合,它不仅是提高社会生产的一种方法,而且是造就全面发展的人的唯一方法。

该理论被视为共产主义教育的萌芽,为解决工人阶级的片面发展、进而为整个人类的全面发展提供了理论基础。

2

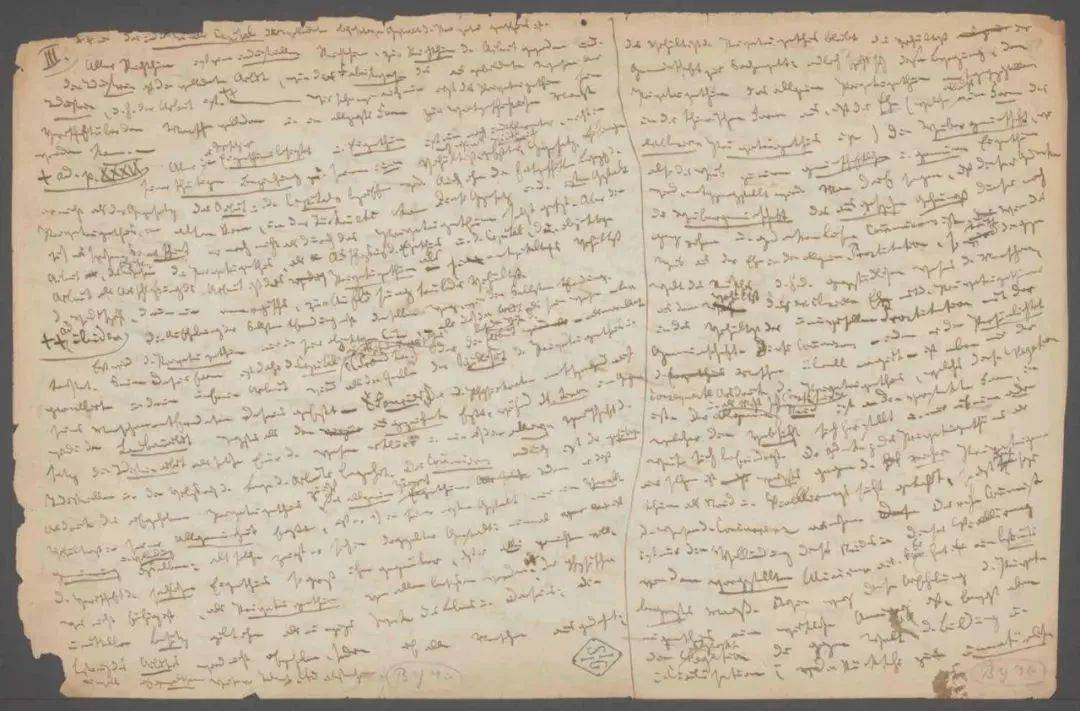

大概是手稿的缘故,本书展露了马克思较极端和感性的一面。比如,

在论证工人的状态时说“如果他有四个孩子,那么两个必定要饿死”。 "工人=机器、牲畜"。

马克思构建的理论体系中,“人”是有血有肉、立体丰富、可持续、和谐的、非异化,有崇高感的人。工人对自己的劳动的产品的关系就是对一个异己的对象的关系。工人在劳动中耗费的力量越多,他亲手创造出来反对自身的、异己的对象世界的力量就越强大,他自身、他的内部世界就越贫乏,归他所有的东西就越少。……人奉献给上帝的越多,他留给自身的就越少。

3

同样充满洞见。如对劳动异化特征的描绘:

- 一是工人 vs 劳动成果。劳动产出不属于劳动者。就像出生的婴儿从母亲身边抢走。

- 二是工人 vs 生产活动。劳动本应是人的最基本的实践活动,是人类生命活动的表现。

劳动是一种需要。

然而在资本主义制度下,劳动对工人来说具有外在的强制的性质。工人在劳动中不是肯定自己,而是否定自己;不是感到愉悦,而是感到不幸;不是自由地发挥自己的体力和智力,而是忍受肉体的摧残和精神的折磨。

- 三是人同自己的类本质相异化。劳动仅仅为了维持劳动者肉体生存需要。

动物只为自己生产,而我们能生产整个世界、艺术世界、科学和文化世界。当我们被劳动异化的时候,人类的这一独特特征就消失了。

- 四是人同人相异化。人与人产生阶级关系,进一步产生对抗和斗争。劳动被买卖,与他人关系疏远。

<异化的劳动和私有财产>章节中关于“生活本身&生活手段“/"自己的本质&维持自己生存的手段"/"自主活动&手段"/“类生活&肉体生存的手段“的说法很有智慧。> 劳动应该是目的不是手段。

马克思对自由的理解。当人作的劳动被机器所取代,物质丰裕,劳动不再是强加的,异化的,劳动真正作为目的,人才获得自由,自由全面发展的人。AI时代这个理想或许提早实现。在这点上,西方马克思主义和自由主义是共通的。26岁的卡尔马克思肯定不是苏联人想象出来的马克思,也未必是马克思主义者。

4

<私有财产和共产主义>对愿景的描绘。

共产主义是对私有财产即人的自我异化的积极扬弃,是人的本质的回归。共产主义 = 人道主义 = 自然主义,是人和自然界之间、人和人之间矛盾的真正解决。社会是人同自然界的完成本质的统一,是自然界的真正复活,是人实现了的自然主义和自然界的实现了的人道主义。人以一种全面的方式,就是说,作为一个完整的人,占有自己的全面的本质。

这种乌托邦式的蓝图,实在是很有煽动性和诱惑性。可以想见,饱读圣贤书,帝制下的先贤们,读到这样的文字,怎可能不激动。

5

马克思对亚当斯密等经济学家提出批评:

我们不要像国民经济学家那样,当他想说什么的时候,总是置身于一种虚构的原始状态。这样的原始状态什么问题也说明不了。....神学家也是这样用原罪来说明恶的起源,就是说,他把他应当加以说明的东西假定为一种具有历史形式的事实。

马克思认为经济学家喜欢用模型来推演是错误的,马克思反对这种简化,提出应该用当前事实来分析经济问题。这点值得讨论。经济是复杂的,变量极多,经济学家用模型来分析,从原始状态推及现实状态更能够揭示本质。这很有必要,但这是马克思反对的。

马克思的路子,打个比方,这盘菜不合我胃口,一定是因为做菜的是坏厨师。煽动有余,理性不足。试想,马克思借鉴又反对的黑格尔辩证法,更是“虚构的”?