佛道之争

从天兴元年道武帝迁都平城,到太和十八年(494年)孝文帝拓跋宏(467-499)迁都洛阳,平城作为北魏国都的时间长达九十六年。

崔浩本人亲近道教,研究过秦汉时期巫师方士的谶纬之术,擅长天文历算,也会扶乩,能以天道之名为帝王指点经纬。短暂居闲在家的日子里,崔浩一度打算修炼服食养性之术,便拜了天师道道人寇谦之为师。

曜归何处?

等等,且慢。如果第20窟真是太武帝的话,那么洞窟屡建不成,建了又塌,再建再塌,也许正应验了灭佛之人的因缘果报。当年的僧人与工匠,在坍塌现场发出惊恐的呼声,口诵佛号不绝的时候,内心也一定会这样想吧。

昙曜在中国佛教史上的另一大贡献,就是创建了寺院管理制度。

灭佛反而肃整了寺规。灭佛坚定了僧人寻找可以更为千古的弘法的象征性物件,那就是雕刻在石头上的高大佛像。 敦煌佛龛里的泥塑更多是起到佛修参禅的作用。云冈则是让人膜拜的。

昙曜何人?

太武帝拓跋焘生前对废佛已经追悔莫及,文成帝即位后,作为新生政权,既感念父亲拓跋晃的壮志未酬,又希望能安抚民意,替祖父忏悔灭佛之过,为祖先祈福,同时向天下昭示复佛的决心,因此爽快地答应了昙曜的建议,并从人力、物力上给予极大支持。

平城多巧匠,负责雕凿的石工多是太武帝平北凉后由凉州迁来的,有着娴熟的技术和丰富的经验。总体设计方案则应出自昙曜本人,他有旧例可参循,又精通佛教教义,更胸怀复兴佛教的卓绝雄心。

佛教中历来有转轮王成佛的典故,说的是世俗统治者皈依佛陀,彻底觉悟后修得正果。昙无谶在北凉所翻译的《悲华经》中,就有大量内容讲述宝海梵志如何度化转轮王成佛。僧人一路传播佛教、借统治者弘法,宣扬天子就是当世佛陀在当时是很常见的手段。比如高僧法果如此吹捧道武帝:“太祖明睿好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼,遂常致拜。”转脸又向他人解释:“能鸿道者人主也,我非拜天子,乃是礼佛耳。”为了弘法,僧人的身段可以说是相当灵活。

高僧道安曾留下遗训:“不依国主,则法事难立。”争取统治者的支持固然是一方面,另一方面也要想办法使佛教能够恒久流传,不因政治权力的一时翻云覆雨导致经像法物荡然无存。

昙曜向文成帝建议,开窟五所,每个窟中供奉一尊大佛,分别象征北魏开国以来的五位皇帝,礼佛便是礼帝,皇权与佛法因此结合起来。

金可熔,木可朽,土可崩,但大山坚牢永固。

但到了南朝,一百多年过去了,只有慧远这样的高僧还在坚持佛教与政权相分离的独立姿态,坚持“袈裟非朝宗之服,钵盂非廊庙之器,沙门尘外之人,不应致敬王者”。

庐山慧远,东晋高僧,中国净土中的始祖,著有《沙门不敬王者论》。

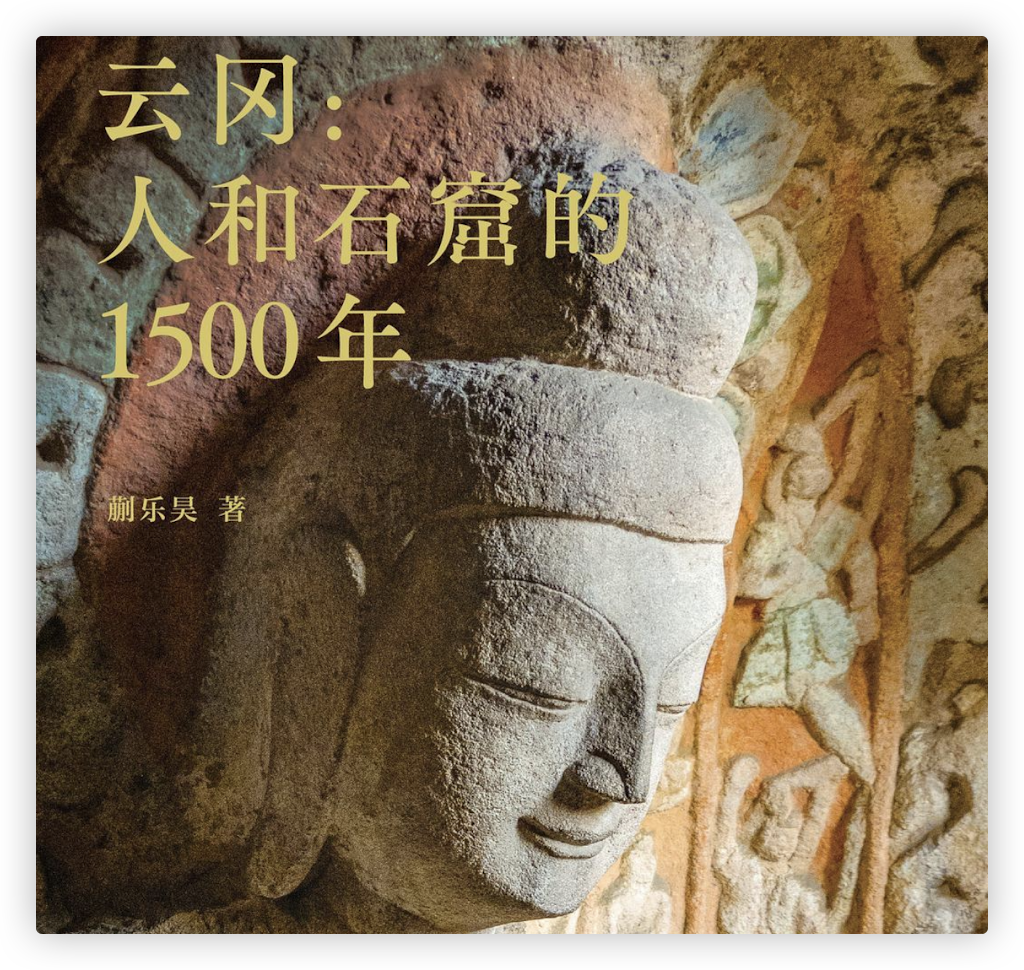

其中最著名的五个洞窟便出自昙曜之手,这也是武州山石窟的第一期工程,世称“昙曜五窟”。

云岗石窟第16~第20窟

五个皇帝?

加入太子拓跋晃以身护法,最后在宫廷政治斗争中黯然早逝的悲情故事,观看者们由此获得了一种代入的眼光,再看窟中塑像,虽然身形雄健刚毅,但脸部已在岁月中风化残损,表情漫漶难辨,双臂亦残断,沧桑入骨。高高在上的菩萨,突然有了人间悲欢。

第18窟,有一尊弟子像身体已经风化,仅余头部,面容明显带有西域人的特征,浮起悲欣交集的微笑。

第17窟,主像的整体高度略低于其他四窟,且只有第17窟主像为交脚菩萨,是还未成佛的状态。加之第17窟洞窟明显下沉于地面1米左右,地势低于其他四个洞窟,按宿白先生和学界普遍接受的观点,第17窟对应的是景穆帝拓跋晃,他没有登基就死去了,因此尊格略低。

昙摩蜜多所译的《佛说观普贤菩萨行法经》记载: 见释迦牟尼佛举身毛孔放金色光。一一光中有百亿化佛。诸分身佛放眉间白毫大人相光。其光流入释迦牟尼佛顶。见此相时。分身诸佛一切毛孔出金色光。一一光中复有恒河沙微尘数化佛。

打破关系

如果这个观点成立,那么五个皇帝的排序就变成了:第20窟对应太武帝,第19窟对应道武帝,第18窟对应明元帝,第17窟对应景穆帝,第16窟对应文成帝

工程中发现右边岩石太软,只能把第20窟移到最左边。

太武灭佛

史学大家陈寅恪曾撰《崔浩与寇谦之》一文。他认为崔浩本人并没有夷夏之见,他的死也不是佛道之争的宗教问题。从《国记》一节,也可以看出崔浩的精神底色。他对佛教的抵制,与其说是佛道之争,倒不如说是佛教和儒学在早期的碰撞和较量。

崔浩本人并非残忍嗜血之辈,相反,他是典型的儒家文士,才智过人,有大抱负,而且非常孝顺。父亲崔宏病重,崔浩剪甲截发,每晚在庭院中仰祈北斗,为父请寿,只求以身代父,叩头叩得满面流血,一年多都不停歇,直到崔宏逝世,尽节尽礼尽哀。如果不从精神层面上理解他,就无法说通,为什么这么一个孝子会在灭佛运动中变成一个心肠冷硬、对沙门佛子务求斩尽杀绝的暴吏。 灭佛诏中写道:“有非常之人,然后能行非常之事。”可以想象,这既是崔浩劝服太武帝灭佛的哄抬之辞,也是崔浩自我确认的内心独白。

二佛并坐

比如第7窟、第8窟,宿白先生认为是云冈最早出现的双窟。两个并列的洞窟,或暗指二主共治天下,是为“二圣”。

早期的昙曜五窟,造像阳刚雄健。而中期的双窟,可能因与冯氏相关,造像审美的女性化要素增加。比如第7窟南壁长方形帷幕龛中的六位供养天女,便是引梁思成啧啧赞叹的“云冈六美人”;第8窟南壁明窗附近,菩萨罕见地露齿而笑,工匠认认真真雕出了八粒整齐的贝齿,还在脸上为她凿出一对深甜的酒窝,充满女性娇俏温婉的特质。

孝文帝与祖母关系如何呢?史书中是这么说的:“事无巨细,一禀于太后,太后多智略,猜忍,能行大事,生杀赏罚,决之俄顷,多有不关高祖者。是以威福兼作,震动内外。”简言之,他什么鸡毛蒜皮都禀告给她,她办什么大事都不通知他。

第7窟后室南壁的维摩诘与文殊辩经的高浮雕造像,维摩诘的造型不见于印度,就属中国自创。

迁都洛阳

他也许背叛过她的权威,但他并没有背叛她的道路。他是她一手塑造出来的帝王,就算他废黜、解散了她的遗留势力,那也是她亲身教授并示范给他的帝王术。在冯太后死后,孝文帝亲政,继续贯彻“太和改制”,甚至比冯太后走得更远、更彻底。

与作为凉州佛学代表的昙曜五窟相比,孝文帝时期云冈兴建的窟龛更接近黄龙佛教的风格:多见汉魏以来分层分段附榜题的壁面布局;汉式传统的建筑形式及其装饰比例增加;佛像也渐渐从印度式的通肩、右袒,换成了褒衣博带;雄健异域的造像面容,渐渐渗入了秀骨清像的中原样貌特征。外来的佛教石窟艺术,在北方中国,就是在这个时间,开始了显著的“东方化”。

孝文帝冒着极大的阻力迁都洛阳,此后进一步加大汉化改革的力度。首先是从穿衣说话这些风俗开始。孝文帝下诏,禁止鲜卑人穿胡服,要求一律改穿汉服。次年又禁止说鲜卑话,要求一律改说汉话。

佛母华塔

云冈第6窟,是云冈石窟群中以富丽堂皇著称的一窟,也被学界普遍认为是专为冯太后所开。此窟凿建于太和十四年(490年)至太和十九年(495年)之间,是政治上终于取得独立的孝文帝为纪念逝去的祖母开凿的,后来也被称为“佛母塔洞”“大四面佛洞”。

绕塔巡行一周,恰好可以一睹35幅佛传故事。塔壁上的雕刻讲尽佛的一生,但唯独缺了最后一节:佛的涅槃。不表现佛陀入灭,是因为太后刚刚死去,出于对死亡的避讳吗?还是因为其他原因佚失?无人知晓。

国宝之泪

云冈第8窟窟门西壁,鸠摩罗天造像,俗称“五头佛”。

20世纪20年代,在日本古董商“山中商会”驱动下,天龙山石窟遭大规模盗凿,超过240尊雕像被盗,几乎所有造像头部,部分造像甚至全身都被盗运境外,现收藏于日本、欧美的博物馆以及私人手中,其受破坏程度在中国石窟寺中最为惨烈。

三条路线

第1窟石鼓洞

禅意

除了自东向西按洞窟编号顺序游览之外,另一种可能的观看路线,是从云冈大佛寺进入,经石梯上行,穿过纪念品商店,直接来到云冈石窟中段最华彩的部分—第5窟和第6窟,大名鼎鼎的昙曜五窟和云冈著名的五华洞亦在近旁,可以说是“抬头即巅峰”,第一站就抵达了云冈石窟的浓缩精华之核心。第5窟内供奉着“云冈第一大佛”,高达17米,是云冈所有石像中最为高大的一座。第6窟则是华美琳琅的塔庙窟,九级楼阁式方塔,冶犍陀罗样式和中国式佛塔样式于一炉,回旋式的窟内空间镌有展现佛陀一生的35幅佛传故事。云冈五华洞指的是第9-13窟,因后世施泥彩绘绚丽异常而得名。如今这五座洞窟之前皆修有窟檐,木雕盘龙,古色古香。从礼拜朝圣的角度看,这条自下而上的路线,近似云冈石窟群的中轴线,最精彩的洞窟群落第一时间可达,虽然在观看时要走回头路,但胜在可以开门见山,第一眼就摄览云冈石窟整体风貌,视觉上更为震撼。

当然,对于那些愿意花时间从容游览、不怕走冤枉路的深度观看者来说,还有另外一种合理的观看路径,即按照洞窟建造的“时间线”来行走,大致顺序应为:第18窟、第19窟、第20窟、第17窟、第16窟、第7窟、第8窟、第9窟、第10窟、第11窟、第12窟、第13窟、第1窟、第2窟、第4窟、第5窟、第6窟、第3窟、第14窟、第15窟。这个顺序虽然在行走时较为凌乱,但在观看上反倒可以建立一个合乎历史逻辑的视觉秩序,更方便理解云冈石窟在不同时期的制式沿革。云冈石窟在美学与风格上的流变,也在这样的行走路线中变得明朗起来。

帝后相争

北魏从道武帝拓跋珪起,便学习汉武帝赐死钩弋夫人的旧例,凡后妃所生之子,一旦册立为储君,生母皆要赐死,以防母凭子贵,专擅朝政。在冯氏被册封为皇后的第二个月,文成帝就按宫中“子贵母死”的规矩,赐死了为自己生下皇子的李贵人,不足两岁的拓跋弘被立为太子,移交给冯皇后抚养。

这位短命帝王的一生:十二岁登基,十四岁生子、亲政,十八岁就成了太上皇。驾崩那年,也不过才二十三岁。

以上种种疑点,如榫卯般接合在一起,全部指向一种可能性:这组洞窟与献文帝密切相关,功德主应属于献文帝政治集团,后被卷入政治斗争获罪或被杀,导致洞窟半途而废,无人敢继续开凿,其中第11窟甚至可能一度成为无法涉足的禁地。

十寺疑云

从自然条件来说,岩石质地的差别带来了雕塑造型手段的不同:云冈用“雕”,直接在石头上大规模造像;敦煌用“塑”,木胎包泥造型敷彩,就是因为石质不适合,所以敦煌流传下来的多是壁画。从风格和内容上来说,云冈作为皇家工程,追求宏伟庄严;敦煌则更加民间。敦煌壁画里的内容,除了佛传故事有一定规制外,自由发挥的余地较大:生老病死、养老送终、婚丧嫁娶,甚至早上起来洗脸刷牙……凡俗生活的方方面面都可以表现,充满趣味,这些内容在云冈就不会有,可能出于皇家对死亡的避讳,云冈连涅槃题材都极少表现。

敦煌的民间造像和铭刻碑记多。

人的工程

第19窟中的这尊大像,跏趺坐的高度就达3米,即使皇帝来了,站在下面也绝对不可能看到朝上的脚掌,“所以雕错了也不用改,甚至我觉得这可能不是一个错误,是工匠有意要雕的,为了好玩,他就是无中生有,想搞事情”。

是窟是龛?

第18窟,在窟前瞻仰的视角即是最好的视角。

因为云冈的供养者们在大窟中出资供养小龛,属于“蹭”皇家功德,只能佛知,我知,工匠知,不便留名。“他做了供养,就是做了功德。他就求一个内心的安宁,所以才会做在隐蔽的地方,比如藏在佛的耳朵后面、肩膀上面,让皇帝看不到。这是一个国家大工程,你想悄悄蹭一点福报,这种心理,古往今来都是相通的。历史不单单是由大人物构成的,历史里也会有许许多多小人物的诉求。

从这个角度再去理解云冈石窟,它跟敦煌、克孜尔等石窟之间的区别就很明显了。在体感上,在人和空间的关系上,敦煌很多是禅修窟,僧侣可以在里面礼佛、冥想、参禅,但云冈石窟几乎不提供禅修功能,它设计之初就是为了供人参拜、瞻仰,施以教化,昭示权威。所以云冈从来都不是封闭式的、取静的僻处,它跟后来唐代兴于四川的那些摩崖造像一样,一定要修在交通要道,人越多越好,行路者来来回回经过,都要参拜供养。龙门石窟也是一样,其中很多碑文都特意刊明要旨,择此通衢大道,就是要让人看的。

原文载录,如侵权,留言告知