按照字面意思,免役法是不是指免除徭役?当然不是,其核心是交钱免役。这个“交钱”二字,成为免役法的一大特点,也是引发了诸多问题的关键所在。

免役法在开封府试行一年后,取得了一些成效,也出现了一些问题。除了东明县群体上访之外,还有一些开封府界“大户”扬言愿意依照旧法服役而不愿意交免役钱。为此,北宋朝廷下令,调整了免役法条目,包括规定上三等户中不愿纳钱的可以照旧例服役、禁止将四等以下户升为三等户。

经过调整,解决了免役法试行过程中出现的一些问题。

熙宁四年十月一日,宋神宗正式颁布免役法。总原则是“交钱免役”,以“天下土俗不同,役重轻不一,民贫富不等”,要求各地“从所便为法”

,即根据实际情况予以实施。

,即根据实际情况予以实施。

各地在实施免役法之前,先把新法条目公示一个月,在老百姓没有不同意见之后,才能具体执行。具体措施主要有九个方面:

(1)乡村及坊郭人户按资产贫富分等,以夏秋两季随等纳钱;乡户四等以下,坊郭自六等以下勿输。析居者随析居而升降其户等。

(2)乡村官户、女户、寺观户、未成丁户,减半输。

(3)向来当役人户,依等第出钱,名免役钱。

(4)坊郭等第户及未成丁、女户、寺观、品官之家,旧无色役而现在出钱者,名助役钱。

(5)输钱数额,先视州县应用雇值总数若干随户等均取。雇值总额之外增取二分,以备水旱欠阙,但所增不得超过二分,谓之免役宽剩钱。

(6)用以上输钱募三等以上税户代役,随役轻重制禄;募役给禄外有赢余,以备凶荒欠阙之用。

(7)凡买扑酒税坊场,旧以酬衙前者,由官自卖,以其钱同役钱随分给之。

(8)坊郭每五年,乡村每三年重新评定户等。

(9)应募衙前以物产作抵,弓手须试武艺,典史试书记,以三年或二年为期更换。

免役法取消了一些免役户特权,增加了国家收入。而且,还要多收20%的“免役宽剩钱”,用来防备水旱灾荒,以及突发性的战争,这一条是最具争议性的规定,与青苗法收取二分利息的做法相似,引发特权集团、普通农户及所有底层穷人对新法的广泛不满。

除此之外,变法派认为,免役法最重要的作用是可以让农户稳定在土地上,不误农时,安心生产。所以,王安石将农业发展寄托在免役法上面,在向宋神宗汇报时说“又论理财以农事为急,农以去其疾苦,抑兼并,便趣农为急。此臣所以汲汲于差役之法也”。在王安石看来,通过免役法的实施,可以达到“去其疾苦,抑兼并,便趣农”三种效果。“去其疾苦”,是指“去徭役害农”,让农民免受徭役的折磨,安心从事生产;“抑兼并”是兼并之家也出差役钱,使他们“不敢保过限之田”,减少他们兼并的能力。“便趣农”是给农民提供更多的选择,让他们更愿意种地发展生产。同时,国家用这些钱,招募想当差的人,不仅可以扩大就业人数,减少社会上的闲散人员,还可以使国家正常运转,把各种危机消灭在萌芽状态。

在王安石谈免役法的三种效果中,颇有争议的是“抑兼并”。对于官户

和城市之中的兼并之家,仅仅让他们按照田产或家庭财政比照原服役人户减半缴纳助役钱,就连宋神宗都认为缴纳的钱太少,恐怕起不到抑制兼并的作用。王安石解释说,官户和城市居民缴纳的助役钱确实不多,但考虑到当时事态,也只能这样。如果向他们收更多的助役钱,那些官户会故意破坏法令,制造舆论压力;那些城市居民就可能召集众人,鸣鼓上访,冲击官府,恐怕皇帝信心不能不为之动摇。王安石最担心的是,各种反对意见会动摇皇上实施新法的信心。他认为,如果皇上真的能“熟计利害而深见情伪”,明确好恶赏罚,使人人都知道法令的严厉,那么个别人就不敢造谣生事,豪猾吏民也就服服帖帖。如果这样,就是向豪强兼并之家再多收取一些救济穷人,也没有问题。但是王安石心里知道,宋神宗不是一个性格刚毅的皇帝,没有一往无前的坚强信念,遇到挫折或反对时可能退缩。所以,王安石不得不做出让步,在对待官僚地主和城市富豪商贾时,不得不在自己所定的抑兼并幅度上打了一个对折,使他们不过于激烈地反对。可见,王安石在制定免役法时,除了官吏、百姓之外,还考虑到了皇帝的心理,尽量避免有人制造事端动摇皇帝的信心。面对现实阻力,王安石不得不妥协让步,不敢更大限度地触动既得利益。但这种妥协没有获得反对派的理解,也没有实质性地达到减少变法阻力的目的。

和城市之中的兼并之家,仅仅让他们按照田产或家庭财政比照原服役人户减半缴纳助役钱,就连宋神宗都认为缴纳的钱太少,恐怕起不到抑制兼并的作用。王安石解释说,官户和城市居民缴纳的助役钱确实不多,但考虑到当时事态,也只能这样。如果向他们收更多的助役钱,那些官户会故意破坏法令,制造舆论压力;那些城市居民就可能召集众人,鸣鼓上访,冲击官府,恐怕皇帝信心不能不为之动摇。王安石最担心的是,各种反对意见会动摇皇上实施新法的信心。他认为,如果皇上真的能“熟计利害而深见情伪”,明确好恶赏罚,使人人都知道法令的严厉,那么个别人就不敢造谣生事,豪猾吏民也就服服帖帖。如果这样,就是向豪强兼并之家再多收取一些救济穷人,也没有问题。但是王安石心里知道,宋神宗不是一个性格刚毅的皇帝,没有一往无前的坚强信念,遇到挫折或反对时可能退缩。所以,王安石不得不做出让步,在对待官僚地主和城市富豪商贾时,不得不在自己所定的抑兼并幅度上打了一个对折,使他们不过于激烈地反对。可见,王安石在制定免役法时,除了官吏、百姓之外,还考虑到了皇帝的心理,尽量避免有人制造事端动摇皇帝的信心。面对现实阻力,王安石不得不妥协让步,不敢更大限度地触动既得利益。但这种妥协没有获得反对派的理解,也没有实质性地达到减少变法阻力的目的。

熙宁五年十二月,朝廷开始下令推行免役法,河南知府李中师率先在河南诸州县推行。当时,前宰相富弼告老回老家河南定居,李中师根据富弼的户口等级,让他和富民一样出免役钱。《宋史·李中师》分析,可能是李中师和富弼有私人仇怨,故意打击报复。但《长编》同时也记载了皇帝的诏令:“官户输役钱,免其半。所免虽多,各毋过二十千。两县以上有物产者通计之。”

也就是说官户免半是有限制的,不能超过规定标准,而且把不同地方的财产一起计算。所以,负责变法的司农寺称:“官户减免钱数及人户两处有产业者,出钱不一。”

也就是说官户免半是有限制的,不能超过规定标准,而且把不同地方的财产一起计算。所以,负责变法的司农寺称:“官户减免钱数及人户两处有产业者,出钱不一。”

可见,官户缴纳免役钱的数量,在各地执行中实际差异很大。有的地方没有减半,让官户和其他农户一样出钱,使减半的特权在官户中没有得到执行;有的地方,确实按照“官户减半”的条文执行。因为官户减半后少缴纳的钱数,都要平均到一般纳税人户身上,特别是在官户较多的州县,助役钱转嫁之数过多,大大加重了一般纳税户的负担。所以,在免役法条文中规定“官户减半”的同时,又设置“毋过二十千”的限制性规定。如果这条限制性规定能够得到贯彻执行,则大部分官户所减免的免役钱必定达不到一半,甚至比例极小。如果这样,对大部分官户的优待,就极为有限了。

可见,官户缴纳免役钱的数量,在各地执行中实际差异很大。有的地方没有减半,让官户和其他农户一样出钱,使减半的特权在官户中没有得到执行;有的地方,确实按照“官户减半”的条文执行。因为官户减半后少缴纳的钱数,都要平均到一般纳税人户身上,特别是在官户较多的州县,助役钱转嫁之数过多,大大加重了一般纳税户的负担。所以,在免役法条文中规定“官户减半”的同时,又设置“毋过二十千”的限制性规定。如果这条限制性规定能够得到贯彻执行,则大部分官户所减免的免役钱必定达不到一半,甚至比例极小。如果这样,对大部分官户的优待,就极为有限了。

在免役法推行过程中,司农寺还派官员察访新法推行及执行情况,并指导新法实施。熙宁五年,司农寺又设置丞、主簿官员,让他们“察保甲,即农田、水利、常平、差役皆可使案察也”

![[宋]李焘:《续资治通鉴长编》卷二三五“熙宁五年七月丙申”。](../images/00011.png) 。熙宁八年(1075)二月,因为京东路派遣去编造丁产簿的官员太多,司农寺便派一名官员到京东路监督新法执行,“有不当者许令改正”

。熙宁八年(1075)二月,因为京东路派遣去编造丁产簿的官员太多,司农寺便派一名官员到京东路监督新法执行,“有不当者许令改正”

![[宋]李焘:《续资治通鉴长编》卷二六〇“熙宁八年二月己卯”。](../images/00011.png) 。

。

在察访中,发现了推行免役法的过程中以下几个不得不面对的问题。

第一,划分人户等级的标准问题。在访查过程中,当役人户等级引起了广泛的关注。对于这个关系全局的技术性问题,如果不解决,役钱的多少就无法合理确定。免役法是按户等高低征收不同数量的免役钱。因此,确定户等高低关系到每家每户的切身利益,成为免役法实施能否公平的关键所在。御史中丞杨绘认为“助役之利一而难行有五”,假如民田有的一家有上百顷,有的民户才三顷,他们的户等都在第一等,一百顷和三顷相比,已经差了三十倍了,但是承担徭役的时日却是一样的;比如官户,除耆长外本来是不承担职役的,现在都要出雇役钱,那么有田一百顷的人户必然比仅有三顷的民户多出三十倍的钱。这样的话,不同户等缴纳的役钱差别很大。

“触及利益比触及灵魂还难”,涉及千家万户的利益问题,不能不给予充分的考量。役钱分派是否公平也是关注焦点,东明县百姓群访事件的起因,也是因超升户等造成户等升降不公。但是在实际操作中,评定户等是一项十分复杂困难的工作,千家万户情况各异,如何用一个比较合理公平的标准进行评定呢?

宋代评定户等设有一定的标准,一是以家业钱定户等,二是以各户所交的税钱多少定出户等。可以看出,这两种方法定出的户等都不是很准确,这就给那些不法官吏趁机弄权、营私舞弊、贪污受贿等留下了很大的操作空间。在实际执行中,户等评定不公正的现象比比皆是。如在蓬州、阆州,是按家业多少评定役钱的,但“上户家业多而税钱少,下户家业少而税钱多,至第一、第二等户输纳钱少于第四、第五等”

![[宋]李焘:《续资治通鉴长编》卷二二四“元丰二年十二月戊申”。](../images/00011.png) 。

。

免役法只规定了实施的方法原则,对实施过程并没有制定一个行之有效的流程,也没有一个有效的监督机制,导致免役法实施过程中出现了任意升降户等和随意征收免役钱的事情。王安石意识到了这种情况,说:“缘以今之官吏行今之法,必多轻重不均之处。”

问题出现后,国家颁布过几个诏令,如为了防止不按户等摊派差役,下诏规定州县“坊郭三年、乡村五年,农隙集众,稽其物产,考其贫富,查其诈伪,为之升降”

问题出现后,国家颁布过几个诏令,如为了防止不按户等摊派差役,下诏规定州县“坊郭三年、乡村五年,农隙集众,稽其物产,考其贫富,查其诈伪,为之升降”

![[元]脱脱:《宋史》卷一七七《食货志五上》,第4300页。](../images/00011.png) 。诏令虽然规定任意升降户等要依法论处,但是空有法令没有监督,稽查物产和评定贫富的任务最终还是落在州县官员身上,自己监督自己,诏令能否落实可想而知。

。诏令虽然规定任意升降户等要依法论处,但是空有法令没有监督,稽查物产和评定贫富的任务最终还是落在州县官员身上,自己监督自己,诏令能否落实可想而知。

后来,为了解决第等划分问题,熙宁七年吕惠卿制定了“手实法”,规定由民户自己提供丁产的实际情况,依照官定格式并丁口写状申报,各县按照丁口、财产总数和役数总量,分摊各户役钱。隐瞒者许人告发,以所隐瞒户产的三分之一奖告发之人。该法本意是让群众来监督划分户等级,但没有想到在赏钱的驱使下,一些奸邪之人趁机虚告他人,或者挟私报复,导致人人自危。最终,宋神宗也觉得这个方法弊大于利,于熙宁八年十月命令废止。

![参见[宋]李焘:《续资治通鉴长编》卷二二四“元丰二年十二月戊申”。](../images/00011.png)

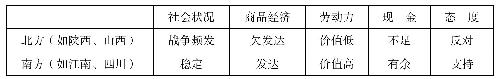

第二,南北差异问题。宋史学者赵冬梅曾经提出免役法实施中最核心的问题是“适用性”,一方面是地区适用性,另一方面是役种适用性。她认为,在不同地区,有的役种适合轮差,有的适合雇役。

免役法本质是出钱雇役,实行的首要条件是有剩余劳动力和大量现钱,这两个条件在南方都具备了。江南地区不仅是粮食主要产区,而且手工业、商业比北方更加繁荣。所以,南方老百姓用服役时间发展生产收到的效益更大。特别是原来负衙前役的上户,既免除了倾家荡产的危险,又节省了时间发展生产,募人应役充分显示出其进步性。但在商品经济不发达的北方地区,特别是属于边境地区的陕西,战争的影响使这个地区农业发展相对落后,手工业和商品经济发展滞后,老百姓的手中没有多余的钱来缴纳免役钱,在他们看来承担差役反而比较易于接受。免役法核心内容就是纳钱免役,但是在一些比较贫穷的地方即使是四等以上民户也无钱缴纳,官府又不收实物,逼得一些百姓只好拆房卖屋凑免役钱,有的则求助于高利贷。刘挚上疏言免役法十害时就说过:“农作物一年夏秋两熟,农民只有小麦、水稻、丝绢等,而免役法都要求用现钱,所以农民不得不赶快变卖农产品,价格一定大跌。”

免役法本质是出钱雇役,实行的首要条件是有剩余劳动力和大量现钱,这两个条件在南方都具备了。江南地区不仅是粮食主要产区,而且手工业、商业比北方更加繁荣。所以,南方老百姓用服役时间发展生产收到的效益更大。特别是原来负衙前役的上户,既免除了倾家荡产的危险,又节省了时间发展生产,募人应役充分显示出其进步性。但在商品经济不发达的北方地区,特别是属于边境地区的陕西,战争的影响使这个地区农业发展相对落后,手工业和商品经济发展滞后,老百姓的手中没有多余的钱来缴纳免役钱,在他们看来承担差役反而比较易于接受。免役法核心内容就是纳钱免役,但是在一些比较贫穷的地方即使是四等以上民户也无钱缴纳,官府又不收实物,逼得一些百姓只好拆房卖屋凑免役钱,有的则求助于高利贷。刘挚上疏言免役法十害时就说过:“农作物一年夏秋两熟,农民只有小麦、水稻、丝绢等,而免役法都要求用现钱,所以农民不得不赶快变卖农产品,价格一定大跌。”

![参见[宋]李焘:《续资治通鉴长编》卷二二四“元丰二年十二月戊申”。](../images/00011.png)

表4 免役钱实施的南北对比

如何平衡政策的整体性与地方差异的矛盾,是政策制定的艺术。王安石推行免役法用的是一刀切,解决了“衙前役”造成富裕平民破产的问题,但也造成了贫苦农民负担增加的问题。这个问题被反对派紧紧抓住,批评免役法迫使有力无钱的农民被迫出钱,造成贫苦农民的破产。后来,司马光废除免役法,恢复差役法,仍然是一刀切,也造成问题丛生。

对于这种“一刀切”的做法,发展程度不同的地方,感受不同;有的感觉“不解渴”,而有的认为“水太过”,出现旱涝不均的效果。对此,应该怎么办呢?曾经反对免役法实施而后又反对废除的李常,在元祐二年(1087)认为“法无新旧,便民就是良法”,只有兼采差役、免役的长处而去其弊,才能创造出可以长期施行的便民之法。对此,中书舍人范百禄提出具体的措施。他曾是开封府咸平县县令,看到免役法曾经使“衙前”重役的百姓松了一口气,百姓是支持免役法的,之所以遭到很多人批评,是因为地方官员一味追求增收,加重了百姓负担。因此,范百禄建议司马光“减少役钱,保留役法”,但没有被采纳。

第三,农民负担是否减轻的问题。实施免役法之后,农户负担是否减轻是争论的一个焦点。从字面上来,免役法把“差役”改为“雇役”,的确是好事,但问题是,原来户等低的穷人,也就是在实行差役法时不充役的,如单丁户、未成丁户、女户、坊郭户以及享有特权的官户、寺院户等,在实行免役法后也要缴纳“助役钱”和“免役宽剩钱”。所以,无论贫富,皆怨声载道,以致一些农民不得不“宰牛卖肉”,甚至“伐木拆屋”充役钱。反对派人物司马光虽然不满意传统的差役法,却更反对免役法,提出“免役之法,其害有五”

:主要涉及年年缴费,增加农民压力;雇佣人员不良,作奸犯科;出钱难于出力以及借机聚敛钱财等。苏轼也认为:“第四等以下,旧本无役,不过差充壮丁,无所赔备。而雇役法例出役钱,虽所取不多,而贫下之人无故出三五百钱。”

:主要涉及年年缴费,增加农民压力;雇佣人员不良,作奸犯科;出钱难于出力以及借机聚敛钱财等。苏轼也认为:“第四等以下,旧本无役,不过差充壮丁,无所赔备。而雇役法例出役钱,虽所取不多,而贫下之人无故出三五百钱。”

反对免役法的人认为,免役法实施后,虽然国家财政收入增加,但也加重了百姓负担。三司使沈括在两浙一带访察时就发现:“自行役法后,乡村及旧无役人多称不便,累具利害,乞减下户役钱。”

最初朝廷征二分免役宽剩钱,但在执行过程中,地方官员好大喜功,出现多征宽剩钱的问题。苏轼指出:“有司奉行过当,通行天下乃十四五。然行之几十六七年,尝积而不用,至三千余万贯石,……因谓朝廷以免役为名,实欲重敛。”

最初朝廷征二分免役宽剩钱,但在执行过程中,地方官员好大喜功,出现多征宽剩钱的问题。苏轼指出:“有司奉行过当,通行天下乃十四五。然行之几十六七年,尝积而不用,至三千余万贯石,……因谓朝廷以免役为名,实欲重敛。”

![[宋]李焘:《续资治通鉴长编》卷三七四“元祐元年四月癸巳”。](../images/00011.png)

免役输钱,包括免役钱、助役钱以及免役宽剩钱,使北宋政府筹措到一大笔募役经费。苏轼云:“先帝初行役法,取宽剩钱不得过二分,以备灾伤。而有司奉行过当,通计天下乃及十四五。然行之几十六七年,常积而不用,至三千余万贯石。”免役法增加了国家财政收入。据史籍记载:熙宁九年(1076),诸路上司农寺,年收入的免役钱达10 414 553贯石匹两,但支出募役费用仅6 487 688贯石匹两,剩余3 926 865贯石匹两,

![参见[清]徐松辑:《宋会要辑稿·食货六五》之一七。](../images/00011.png) 剩余率达37.7%。至元丰七年(1084),仅役钱征收就达到18 729 300贯,“较熙宁所入多三之一”。

剩余率达37.7%。至元丰七年(1084),仅役钱征收就达到18 729 300贯,“较熙宁所入多三之一”。

![[元]脱脱:《宋史》卷一七七《食货志五上》,第4310页。](../images/00011.png) 直到哲宗即位,剩余的免役宽剩钱竟然还有十分之四多。按自熙宁九年至元丰七年雇役不加多,而岁入比前增广。至元丰八年八月,哲宗即位,据户部结算役钱所留宽剩竟有及三四分以上者。

直到哲宗即位,剩余的免役宽剩钱竟然还有十分之四多。按自熙宁九年至元丰七年雇役不加多,而岁入比前增广。至元丰八年八月,哲宗即位,据户部结算役钱所留宽剩竟有及三四分以上者。

国家财政收入因此得到大幅增长,多出的财政收入,“非专为供乡户募人充役之用而已,官府之需用,吏胥之廪给,皆出于此”。对国家而言,免役雇募法自然也是极为有利的。

国家财政收入因此得到大幅增长,多出的财政收入,“非专为供乡户募人充役之用而已,官府之需用,吏胥之廪给,皆出于此”。对国家而言,免役雇募法自然也是极为有利的。

征收免役钱虽然增加了政府财政收入,解决了当时财政的燃眉之急,但由于党派斗争,免役法自熙宁四年颁布实施至元祐元年被停废,一共才施行了十五年。元祐元年,免役法被废除,恢复了差役法,十年后,苏辙在《三论分别邪正札子》中说:“天下皆思雇役而厌差役。”宋哲宗亲政后,任用章惇恢复了免役法,但是这时的免役法与熙宁年间已经大不相同了。漆侠在《宋代经济史》中认为,绍圣元年(1094)九月间,官府公布的免役法条例上规定“应诸路旧立出等高疆(当作“强”)无比极力户纠合出免役钱一百贯以上,每及一百贯减三分”,在十月份的诏令中又增加了优待对象,但凡是元丰年间被许可享有免役特权的宗室、贵戚等,仍继续享有这项特权,同时还把这项特权的范围加以扩大——使所有皇太妃缌麻以上亲也都享有免役特权。宋徽宗时期,宰相蔡京也实行过一段时间免役法,目的只是敛财,已经完全歪曲了免役法的原有精神。但雇役法适应了社会的发展,此后的南宋、元、明都有类似免役法出钱免役的规定。