在变法之初,参与新法的人很多,可谓“人才济济”。像李常、孙觉、王子韶等人都参与了变法,而程颢、苏辙等更是可堪一用的人才,但这些人不为王安石所用,被先后逐出,导致变法团队人才流失严重。为什么这些人离开了变法队伍呢?或者说,为什么这些支持者变成了反对派呢?让我们仔细分析,或许从中可以找到变法失败的原因,揭示用人方面的失策。

程颢与程颐为同胞兄弟,世称“二程”,是宋代大儒,理学家、教育家。在历史上,程颢参与并支持变法,而后才转向反对新法。早年程颢在任地方官时,采取过一些类似于新法的举措。熙宁元年,程颢向宋神宗上《论王霸札子》和《论十事札子》,对当时的教育和科举制提出批评,提出十条措施,倡导变法。熙宁二年二月,在担任条例司属官时,他积极支持变法。然而,同年八月,在吕公著的举荐下,程颢从条例司属官改任监察御史里行,变为台谏官,官阶也从著作佐郎升为太子中允。御史台和谏院合称台谏,是受皇帝直接领导的监察和弹劾百官的机构,地位非常重要。职务的变化,使程颢从新法的参与者变成了新法的监察者,对变法的态度产生了一些变化,在许多问题上与王安石有了分歧。

在成都常平仓问题上,程颢与王安石看法不同,王安石主张在成都设常平仓,而程颢则认为不可。程颢说,成都人多米少,不应该设置常平法。王安石则认为,正因为民多米少,更不能没有常平制度,“米少则易以踊贵,以常平抑之兼并,乃不能使米踊贵”。

![[清]黄以周等辑:《续资治通鉴长编拾补》卷七“熙宁三年二月癸亥条”。](../images/00007.png) 在能否卖度牒作常平本钱方面,两人看法也不同,王安石主张卖度牒,而程颢则认为不可。此外,程颢还多次上疏反对新法,在《谏新法疏》《再上疏》中,他多次建议废除摊派,禁止派遣三司使,建议实行免息政策。同时“二程”还认为要“革天下之弊,新天下之治”必须具备“时”“位”“才”三个条件,暗指王安石变法操之过急,欲速则不达。对此类批评,王安石在奏事时,评论“(程)颢所言自以为王道之正,臣以为颢未达王道之权也”

在能否卖度牒作常平本钱方面,两人看法也不同,王安石主张卖度牒,而程颢则认为不可。此外,程颢还多次上疏反对新法,在《谏新法疏》《再上疏》中,他多次建议废除摊派,禁止派遣三司使,建议实行免息政策。同时“二程”还认为要“革天下之弊,新天下之治”必须具备“时”“位”“才”三个条件,暗指王安石变法操之过急,欲速则不达。对此类批评,王安石在奏事时,评论“(程)颢所言自以为王道之正,臣以为颢未达王道之权也”

![[清]毕沅:《续资治通鉴》卷六七,第3110页。](../images/00007.png) 。这里的“权”是指变通之意。程颢则批评王安石说:“介甫性狠愎,众人以为不可,则执之愈坚。”两人遂成水火不容之势。

。这里的“权”是指变通之意。程颢则批评王安石说:“介甫性狠愎,众人以为不可,则执之愈坚。”两人遂成水火不容之势。

程颢从变法派阵营中游离出去,转而反对变法,不仅仅是因为身份地位产生变化,更主要是因为二人观念上的分歧。当程颢担任条例司属官时,变法还处于筹划阶段,各项具体措施还没有制定出来,此时程颢曾支持变法。在程颢担任御史之后,王安石变法已经进入实施阶段,一些措施也显出了不利于百姓生计的方面,这与程颢以民为本、重义轻利的思想相悖,所以程颢转为反对新法。

作为儒学的传承者和宋明理学的开创者之一,程颢主张以民为本、重义轻利,体现在变法方面,就表现为重视百姓福祉,而不重视国家财政收入。王安石变法的目的在于富国强兵,增加国库收入,与“兼并之家”等夺利。程颢坚决反对“与民夺利”,由此也反对王安石变法中的一些相关举措。同时,“二程”认为,要拯救当时的局面,需要把握住“心性”指导“行为”这个不变之理,相应改变人们的“心性”,让人们在日常生活中知道自律自省,这样才能从源头上解决问题。程颢曾多次上书宋神宗,表达变法不可行的观点,他甚至认为反对者太多,总有反对的理由,天下还没有哪个改革因为反对者多而成功。

王安石曾与程颢论学,越说越不投机,王安石说程颢“公之学如上壁”,意指艰涩难行。程颢针锋相对地说:“参政之学如捉风。”

讽刺王安石不切实际,不能以身体道。

讽刺王安石不切实际,不能以身体道。

撇开观点孰是孰非不谈,单就胸怀气度、处世用人谋略以及团队建设而言,王安石都做得很不够,没有表现出政治家的大度与气魄。作为当时有重要影响力的人物,“二程”有很高的理论成就。当时程颐在京城授徒讲学,颇具声望。王安石以一己之力与他们“为敌”,结果是两败俱伤。在此之后,“二程”以理学大师之尊,抨击作为变法基础的王安石新学,认为新学不成系统,变法以错误的王安石新学为理论基础是谓“革之不得其道”。“二程”对变法的合理性和理论框架提出质疑,让王安石更是难以招架。

本来是观念的差异,最后转化成相互攻讦,导致变法公信力严重受损。因反对新法,程颢被贬至洛阳任京西路提点刑狱。后来,司马光上台后,欲全面废除新法,重用“二程”,遭到他们的谢绝。程颢托人给他带信说:“君实(司马光)忠直,难与说”,意思是司马光个性太直,难与之合作;而程颐则对司马光全面废除新法不满,在信中对司马光说,假使“韩(琦)、富(弼)在时,吾犹可以成事”。“二程”的言行说明,他们其实既不是保守派,更不是趋炎附势的小人,而是和王安石一样有着自己的变法理念和做人做事原则。但在王安石主政时,他们既未能施展才干,又不见容于变法派。

另一位由变法支持者变为反对者的代表人物是蜀学早期重要代表、“唐宋八大家”之一的苏辙,从早年积极主张变法到后期反对变法,从参与变法的人员到反对变法的被贬人员,其间的历程,或许可以令我们看清变法的一些运行逻辑。

苏辙(1039—1112),字子由,一说字同叔,四川眉山人,是著名文学家苏轼的弟弟。嘉祐二年,苏轼、苏辙兄弟考中进士。在以后的官宦生涯中,苏辙位至执政,政治地位比苏轼显赫得多。

中举之后,苏辙给当时的枢密使韩琦写了一篇《上枢密韩太尉书》。这是一篇干谒文,“干谒”意指对人有所求而请见,类似于现代的自荐信。文章表达了对韩琦的仰慕之情及拜见之意,同时苏辙也简单介绍了自己求学为文的经历,表明自己的文学主张,明确提出“以为文者,气之所形”,这就是著名“文气说”。虽然当时苏辙只有十九岁,但他的“文气说”却新颖独特,别开生面,为北宋诗文革新运动提供了理论支撑,也给韩琦留下了非常深刻的印象。后来,韩琦对苏辙尤为关心器重。

嘉祐五年二月,宋仁宗下诏制举,于是苏轼、苏辙兄弟留京应考。“制举”是皇帝为选拔人才举行的高规格特殊考试,参加制举考试的人员不但要求学识渊博,而且必须由朝中大臣推荐,他们先由六名考官先行考核,及格者才能参加最后由皇帝亲自出题的考核。嘉祐六年八月,经欧阳修、杨畋推荐,苏轼和苏辙参加了制举考试。

据记载,当时参加制举考试的只有四人,为什么人数这么少?据苏轼的学生李廌《师友谈记》记载:当年准备参加考试的人很多,但宰相韩琦对人说:“二苏在此,而诸人亦敢与之较试,何也?”这句话传出后,放弃考试的人“十盖八九矣”。据说,嘉祐六年开科之前,苏辙偏偏生病。韩琦上奏宋仁宗说:“今年招考的学子,唯有苏轼、苏辙兄弟二人声望最高,而今苏辙病倒了,不能按时参加考试,必有负众望,考试是否延期举行?”皇上答应了他的请求,一直等到苏辙痊愈,因此考试推迟了二十天。

这次御政殿考试题目是“贤良方正能言极谏”策问。“贤良方正”指德才兼备,道德端正;“能言极谏”是指善于策论,勇于给皇帝提意见。苏辙作《御试制科策》,文章矛头竟然直指宋仁宗。在他看来,宋仁宗在庆历新政时,劝农桑,兴学校,天下以为三代之风可以渐复,结果半途而废,未见实效。于是,他一针见血地指出:“我观察皇帝您的意思,不过想让史官记下您的一时仁政,以邀美名于后世,为虚名迷惑而已。”他提出,治国当择吏,皇帝当择宰相,宰相当择职司,而现今朝廷不择贤否而任之,至于有事则更命使者,所以我认为皇上根本就不懂为政之纲也。这样指斥皇帝,顺带还把为政官员批评一通,可谓咄咄逼人;不仅如此,更为犀利的是苏辙直接批评宋仁宗的私生活,指责皇帝沉溺声色。他列举历史上六个昏君(夏太康、商祖甲、周穆王、汉成帝、唐穆宗、唐恭宗),说这六位帝王都误以为天下安定,不愿意约束自己,沉湎于酒,荒耽于色,荒废朝政,大臣不得尽言,小臣不得极谏。这些帝王的左右前后都是宫女妇人服侍,只听妇人之言,不肯听取法度正直之言。他认为,仁宗所为与这些昏君相似,宫中贵姬至以千数,歌舞饮酒,欢乐失节,坐朝不闻资政,便殿无所顾问。苏辙无所顾忌的批评,立马引起轩然大波,大臣之间进行了一场激烈的争论。幸运的是,宋仁宗是仁厚之君,他大度地说:“我以直言求士,士以直言告我,如果现在罢免不用,天下人怎么看我呢!”宋仁宗不仅不生气,反而更加欣赏苏辙的文章胆识,对苏轼、苏辙兄弟赞赏有加,还兴奋地说:“朕今日为子孙得两宰相矣。”

![[元]脱脱:《宋史》卷三三八《苏轼传》,第10819页。](../images/00007.png) 结果,苏辙得入第四等次。苏轼在制科考试中文辞婉转,表现卓越,入三等次。宋朝开国一百多年来,制策入三等者只有吴育和苏轼两人。《御试制科策》对苏辙的一生影响深远,当时他饱受舆论争议,事后还被迫辞官,导致这位青年才俊多年仕途不顺。晚年他深有感慨地说:我用道听途说的话议论宫掖之秘,自己也知道必会以此获罪,果然还是被相关部门认为不逊,自是流落,凡二十余年。

结果,苏辙得入第四等次。苏轼在制科考试中文辞婉转,表现卓越,入三等次。宋朝开国一百多年来,制策入三等者只有吴育和苏轼两人。《御试制科策》对苏辙的一生影响深远,当时他饱受舆论争议,事后还被迫辞官,导致这位青年才俊多年仕途不顺。晚年他深有感慨地说:我用道听途说的话议论宫掖之秘,自己也知道必会以此获罪,果然还是被相关部门认为不逊,自是流落,凡二十余年。

治平三年(1066)四月,苏洵在京师逝世,苏轼、苏辙兄弟护送父亲灵柩返回家乡,葬父于彭山县安镇乡可龙里。熙宁二年二月,苏轼、苏辙服丧期结束,返回京师。此时,宋神宗诏求直言,苏辙不禁奋笔疾书,写成《上皇帝书》。在上书中,他分析导致国家危机的原因,认为存在冗吏、冗兵与冗费,要解决危机,就必须任用贤能,大胆改革。只要君臣同心,上下协力,磨之以岁月,“如此而三冗之弊乃可去也”。苏辙属于越次言事,内心诚惶诚恐。但宋神宗看后,大为欣赏,即日破格在延和殿召见苏辙,听取关于改革丰财的意见,并任命他为条例司检详文字,参与草拟新法。每有新法出台颁布,王安石大都找他商谈,征求他的意见。苏辙一针见血地指出青苗法的弊端,使王安石一个月内不再谈论青苗法。王安石知道苏辙的脾气后,特别告诫苏辙:“此后有异论,幸相告,勿相外也。”

![[宋]苏辙撰、俞宗宪点校:《龙川略志》,北京:中华书局,1982年,第14页。](../images/00007.png)

后来,王安石推出青苗法,苏辙因自己的建议没被采纳,直接上书神宗《制置三司条例司论事状》,表示反对。王安石大为恼怒,视苏辙为异类,欲将其治罪,因陈升之反对才作罢。苏辙一不做二不休,上《条例司乞外任奏状》,请求离开条例司。在这封请辞信里,苏辙说:自己参与变法工作才五个月,虽然夜以继日地操劳,但才疏学浅,议论迂腐,以至于每次商量公事,怎么做都不合时宜。苏辙所说的“每于本司商量公事,动皆不合”,实乃幽怨之语,是对不得用、不见容处境的曲折表达。

宋神宗看完苏辙言辞激烈的奏状后,疑惑不解,问王安石:“苏辙和苏轼怎么样?看他们的学问颇相类。”王安石说:“轼兄弟大抵以飞箝捭阖为事。”“飞箝捭阖”指好出风头、邀功进赏的意思。皇帝说:“如此,则宜合时事,何以反为异论?”

![[宋]杨仲良:《皇宋通鉴长编纪事本末》卷六二《苏轼诗狱》,第2100页。](../images/00007.png) 虽然宋神宗并未加罪苏辙,但准予苏辙离开条例司。秋末,苏辙离开条例司,出任河南府推官。

虽然宋神宗并未加罪苏辙,但准予苏辙离开条例司。秋末,苏辙离开条例司,出任河南府推官。

苏辙无奈之下求去,成为王安石团队人才流失的一个样本。一个锐意进取、勇于改革的青年,转眼间就被划入到反对变法者的阵营,甚至成为旧党的中坚力量。到底是苏辙个人的无奈选择,还是王安石处事不当所致?无论如何,他的离去都对变法事业造成了不利影响。

最让王安石痛心的是孙觉的“忘恩负义”。孙觉和王安石都是青年才俊,中进士时都二十多岁。早期,两人惺惺相惜,交往密切,少年得志的王安石踌躇满志,认为孙觉将来会帮助自己成就一番事业,对他十分器重。嘉祐四年正月,朝廷选拔天下的名士编校昭文馆书籍,王安石大力举荐,孙觉第一个被预选进京,由远离朝廷的太平县令晋升为馆阁校勘。馆阁校勘虽然职位不高,但位置重要,很多高官由此起步。孙觉也抓住了机会,写了《富贵二箴》一文,很合宋神宗胃口,被提拔为右正言(右正言是台谏官)。有一天,宋神宗和孙觉私聊,流露出对枢密副使邵亢的不满,认为他碌碌无为,想用陈升之取代。孙觉揣摩上意,第二天便上书弹劾邵亢,举荐陈升之。不料,宋神宗反而认定孙觉是溜须拍马、曲意逢迎的小人,一怒之下将孙觉降官两级,让其离京担任越州通判一职。更让孙觉难堪的是,朝廷还委任邵亢担任越州知州,做了孙觉的顶头上司。关键时刻,王安石再次伸出援手,设法升孙觉为通州知州,让其摆脱了尴尬处境。熙宁二年,在王安石的帮助下,孙觉被召还京城,担任谏官一职,不久又调至审官院,负责朝廷文官的考核选拔工作,成为朝廷上下举足轻重的人物。王安石多次对孙觉伸出援手,希望孙觉能知恩图报,在朝廷上不遗余力地支持新法。但孙觉的表现,却让王安石非常失望。

第一件让王安石不满的事,是孙觉批评吕惠卿。当宋神宗征求孙觉对吕惠卿的看法时,他直言不讳说吕惠卿虽然有辩才,但私心太重,只是为了暂时的利益才屈从并迎合王安石,日后必成大患,宋神宗连连点头。王安石得知情况后,非常不高兴,认为孙觉不顾变法大业。

不久,第二件让王安石不满的事情来了,孙觉公开上书反对“青苗法”,认为以百分之二十的利率贷给农民、城市手工业者,比王莽时期的利率都高,是典型高利贷,国家一时富了,但天下百姓却贫困了,必须废除。王安石认为周朝曾经以百分之二十的利息贷款给百姓,但孙觉反对这种说法。

事情还不算完,第三件让王安石不满的事接着发生了,孙觉反对王安石参劾排挤重臣的做法。朝中元老重臣如吕公著、司马光等人因反对变法下野或流放,孙觉看不下去,上书称朝廷现在是小人得势,有良心的重臣一提反对意见就被下放偏远地区,长此以往必然动摇国家根基。孙觉因事拜访中书省,王安石当面责怪他:“想不到学士你竟然这样!”两人的关系面临破裂危险。

但王安石还幻想孙觉支持他,恰逢大臣曾公亮上书说京城周边地区强行摊派常平钱(旧时官方预储供借贷的银钱),王安石派孙觉前去查究虚实。孙觉回到京师,向神宗汇报地方确有强迫的行为,还提醒皇帝,新法失去民心,天下百姓都不愿意与官府往来,请求朝廷不要给地方政府摊派指标,建议下令逐渐废除这种不合理的做法。这个结论,让王安石非常生气,认为孙觉出卖了朋友,他决心惩罚这个忘恩负义的人。结果,孙觉被下放到广德军任知军。

不仅如此,还有不少名望很高的人,也因反对新法,被排挤出朝廷。如文彦博、吕公著、韩维,这些人曾经是王安石的师友;欧阳修、富弼曾举荐王安石,但因持不同意见,这些人逐步成为变法反对派。当时反对王安石变法的御史和谏官,如御史刘述、刘琦、钱顗、孙昌龄、王子韶、张戬、陈襄、陈荐、谢景温、杨绘、刘挚,谏官范纯仁、李常、胡宗愈,皆不得其言,相继离去。

有评论认为,如果王安石保持一份清醒和理性的话,应该认识到此时新法实施更需要大批的优秀人才。变法越是推进,越是急需有正义感的台谏官员及时发挥“拾遗补阙”作用。然而,在传统专制文化氛围中,王安石虽然具有超出一般古代政治家的抱负和能力,但凭借皇权力量强制推行新法,始终无力跨越“权力专制”政体下的魔咒,反而不断加剧和滥用这个“权力魔咒”。到熙宁后期,朝廷敢言之士屡遭罢黜,致使士大夫“讳言时政”,严重败坏了北宋文人敢言之风。

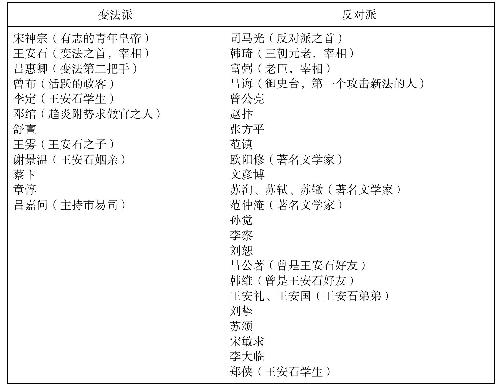

从以下表格(表3)可以看出反对派和变法派的人数对比,反对派不仅人数占据优势,而且人才济济,不少声名卓著、有社会号召力的朝廷重臣和当代大儒、文学大家都在其中。由此,可以推断,反对派虽表面落败,但在社会舆论上已占据上风,也占据了道德的制高点。

表3 王安石变法中的主要人物