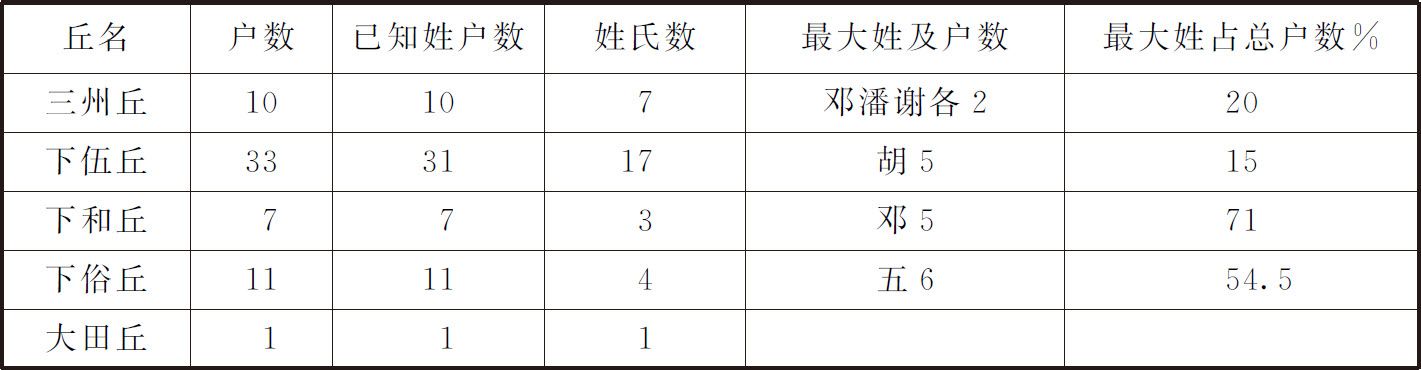

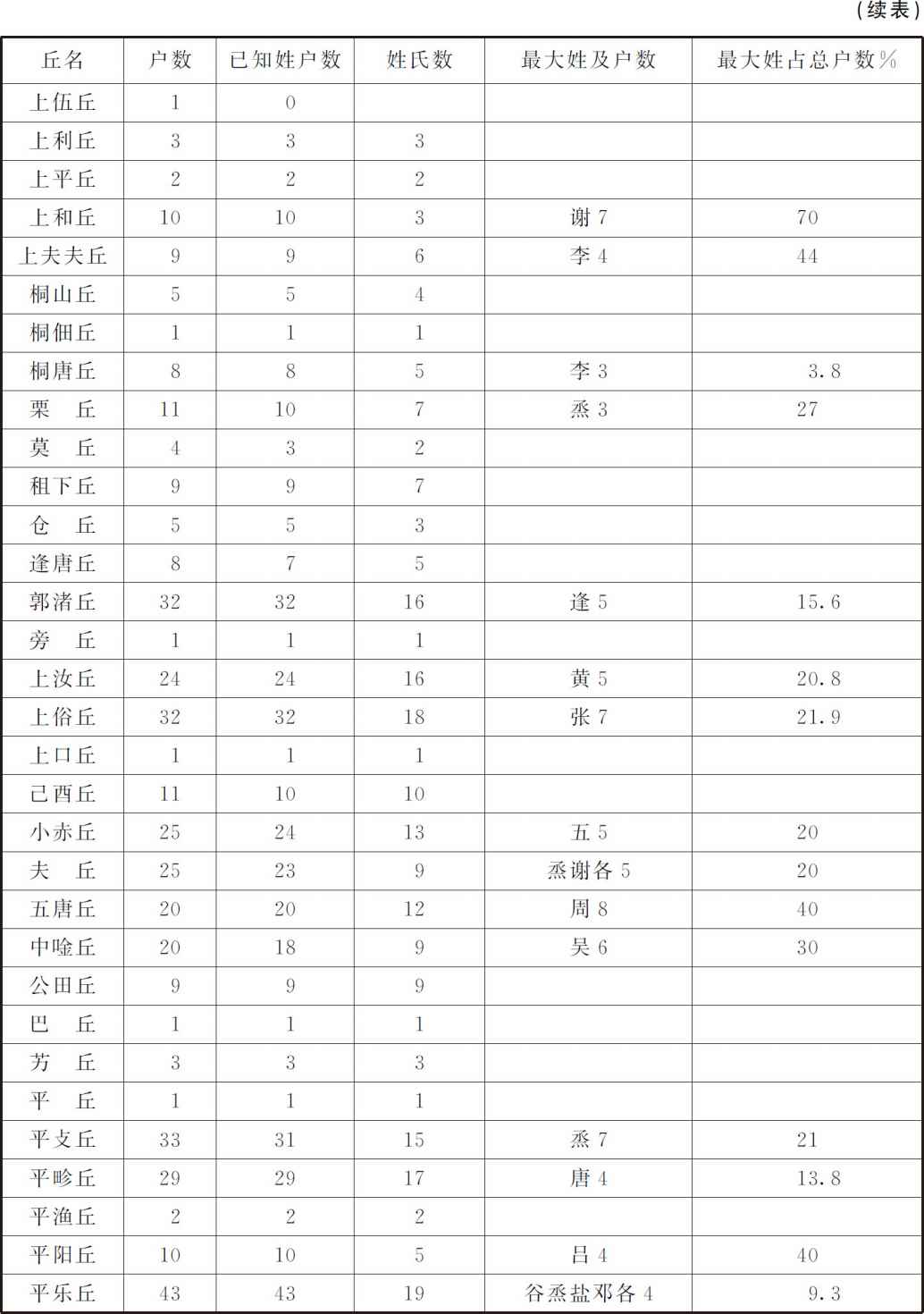

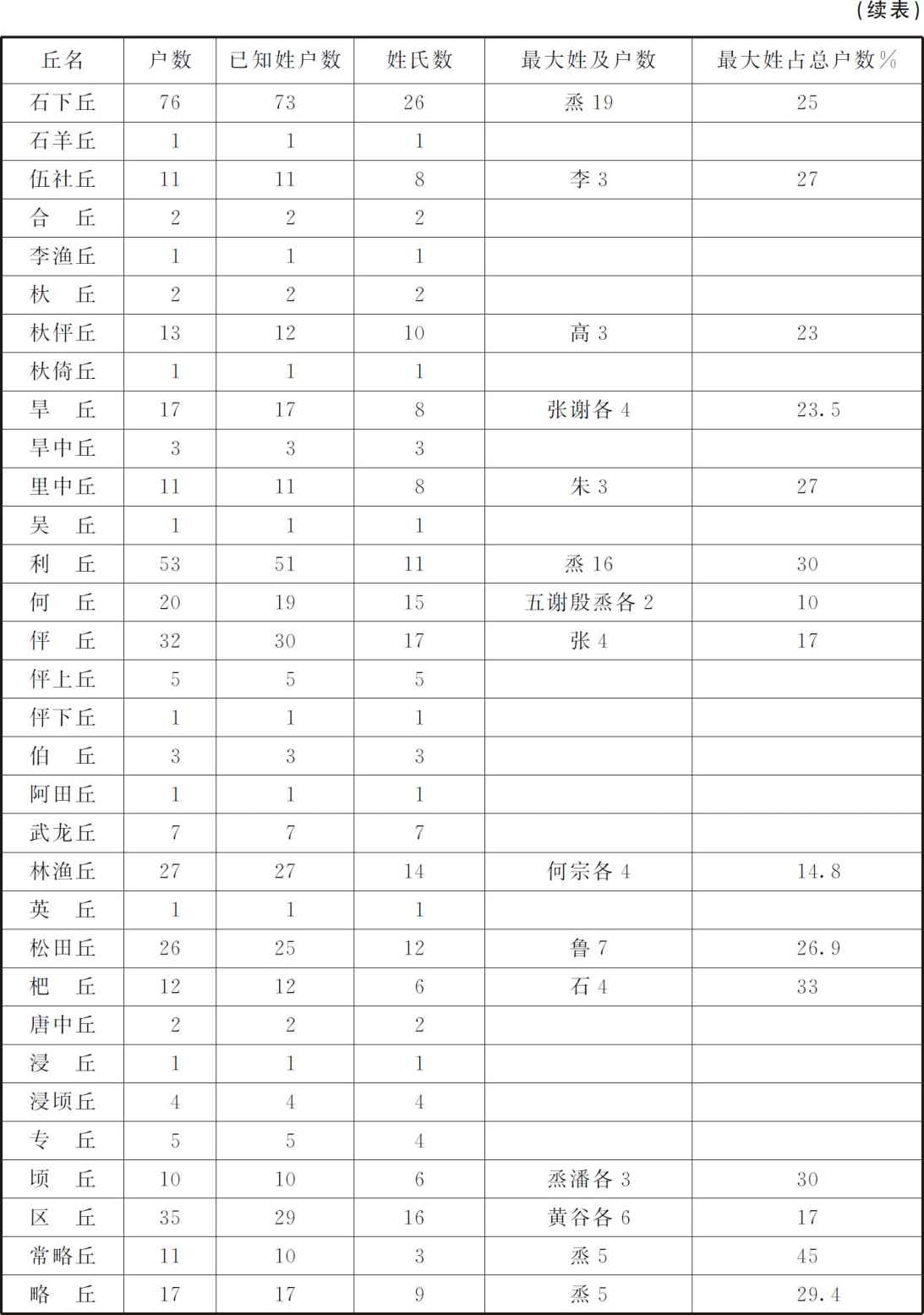

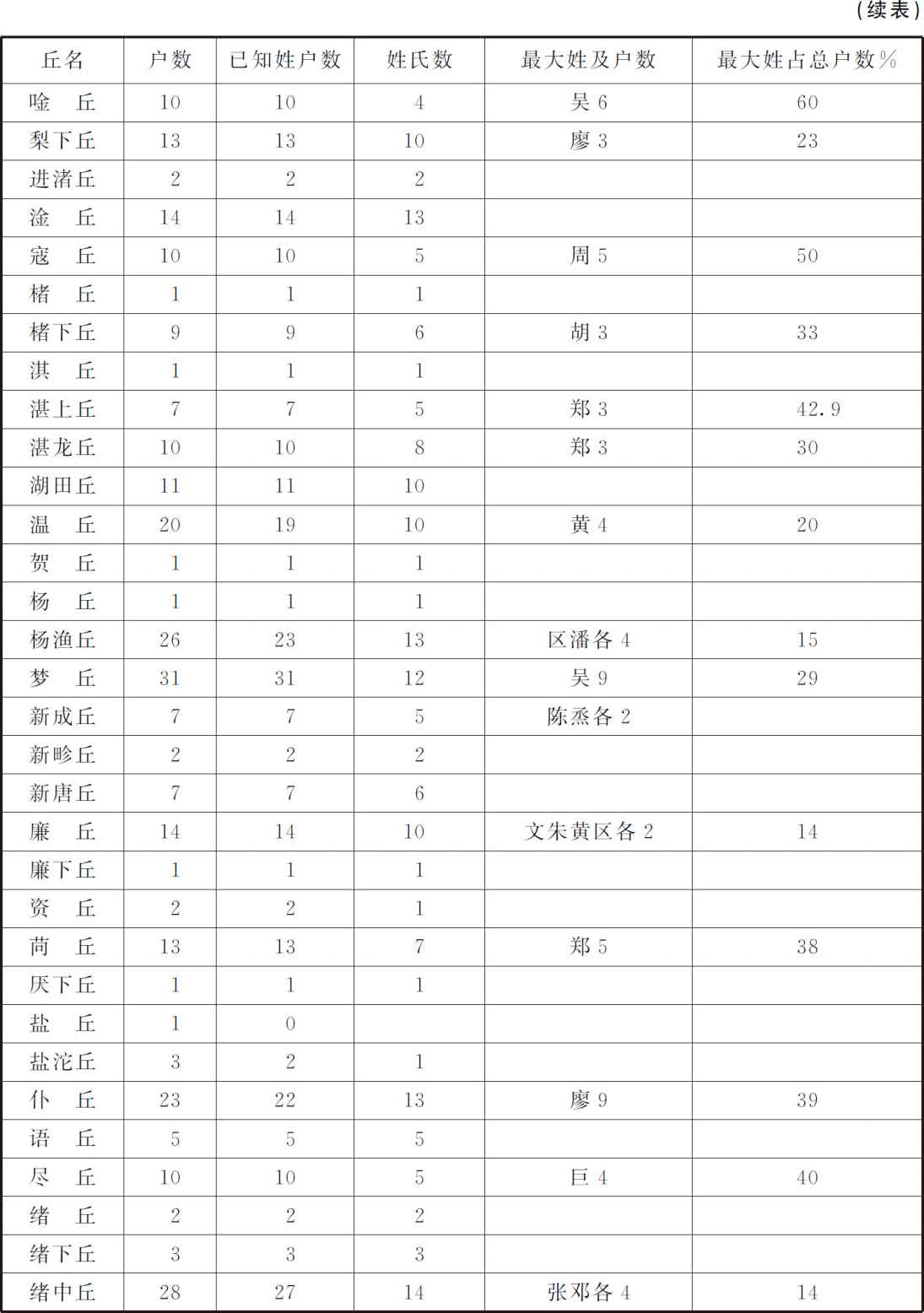

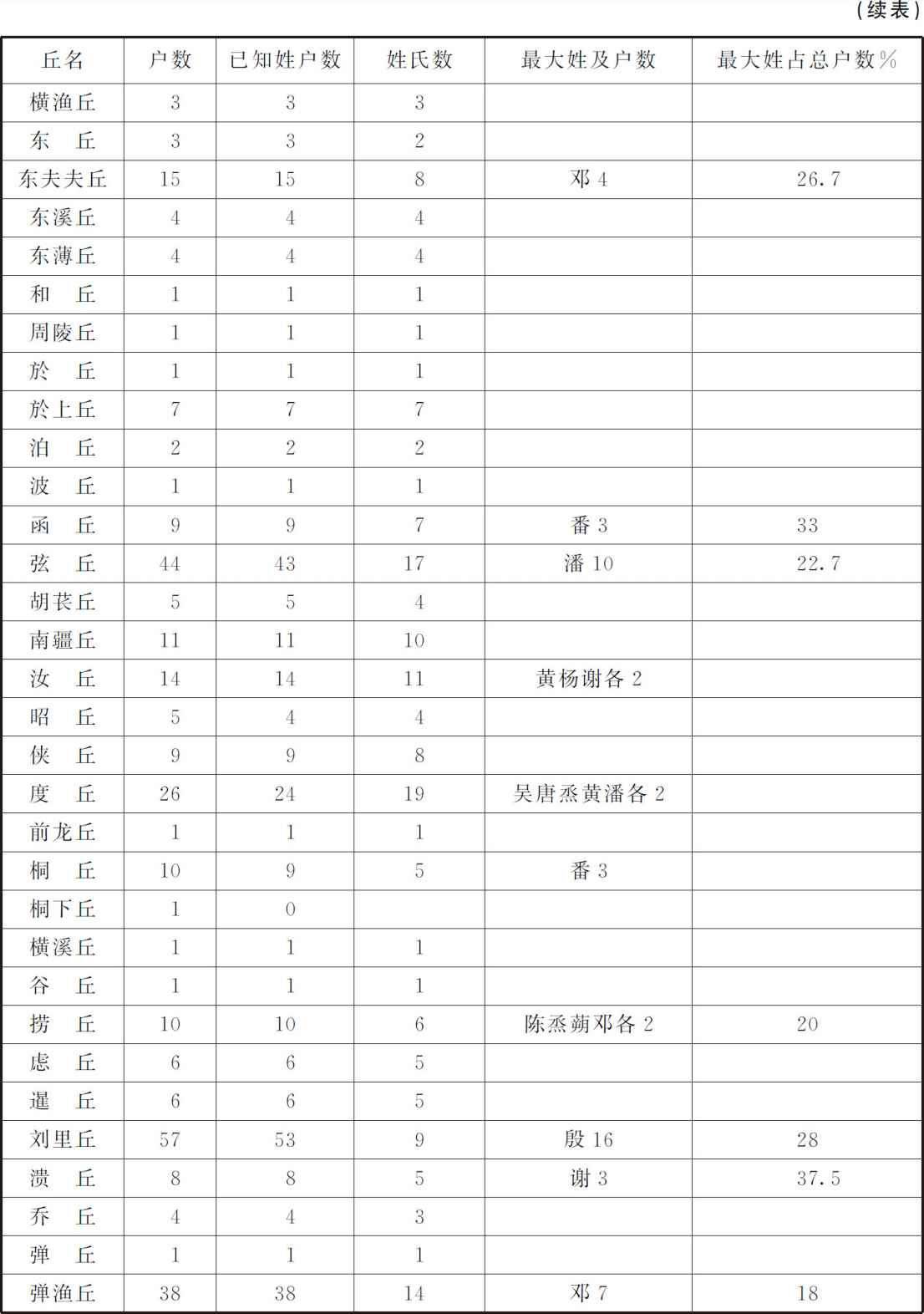

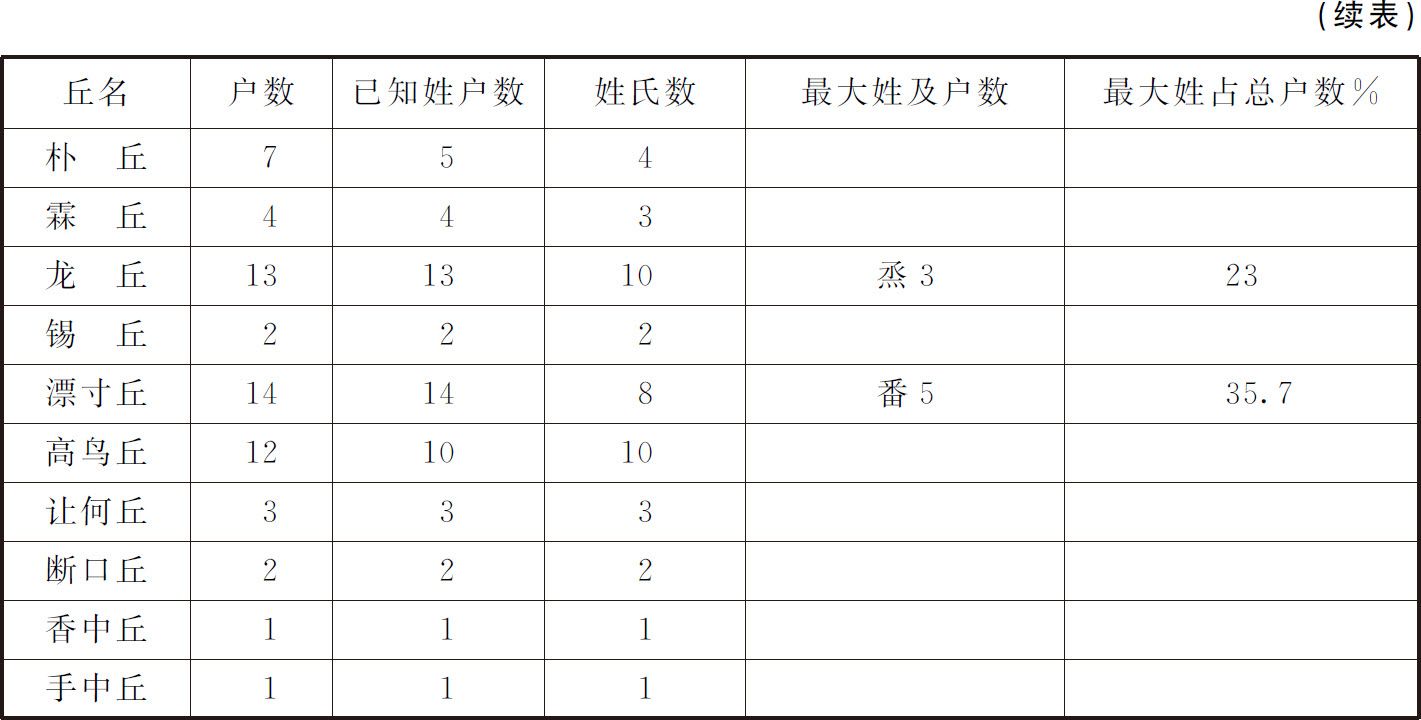

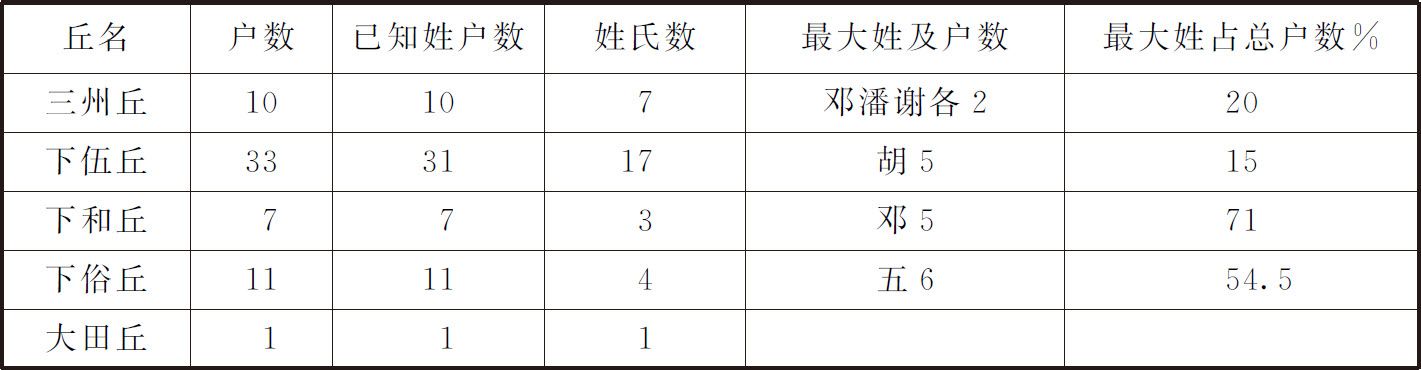

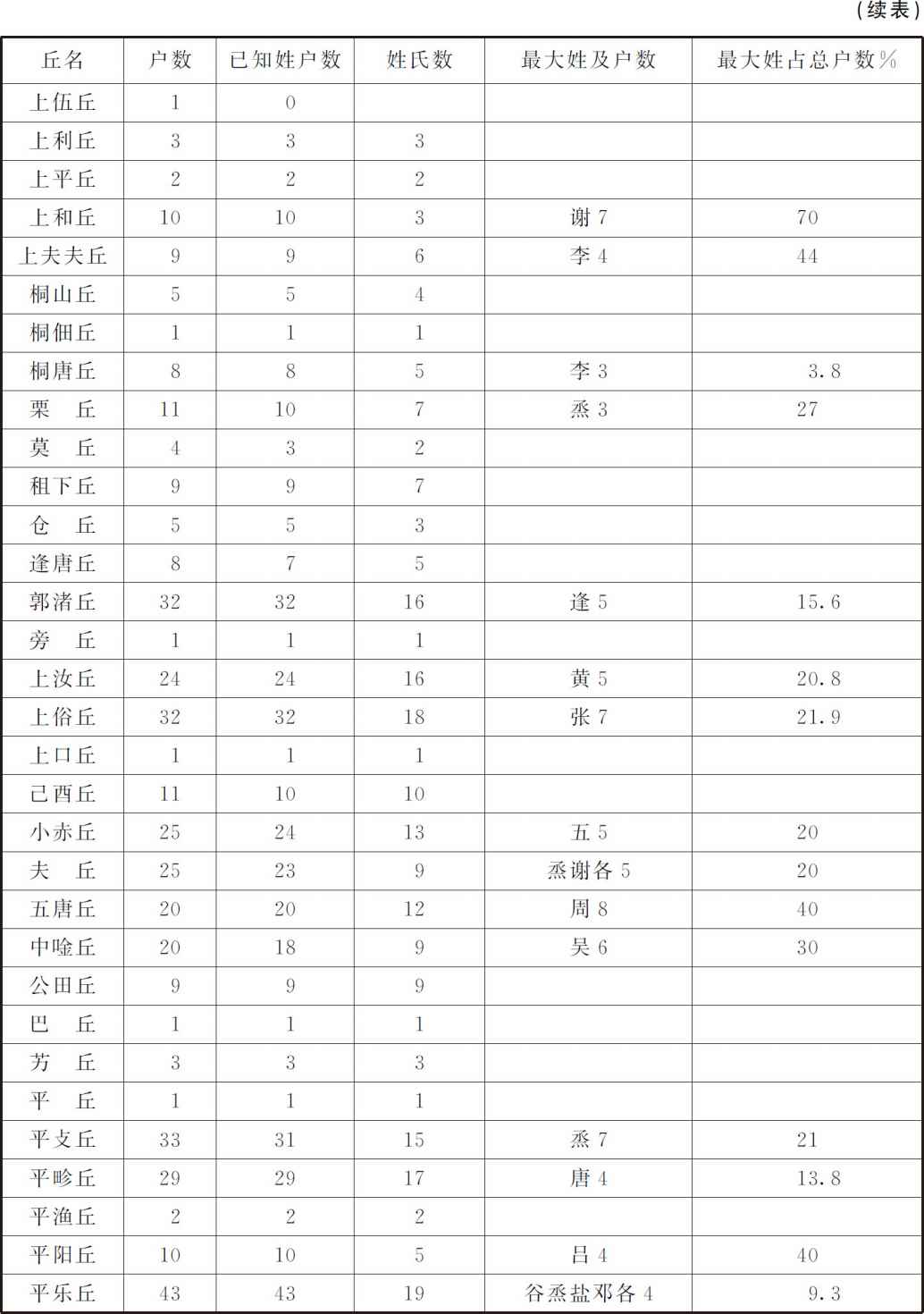

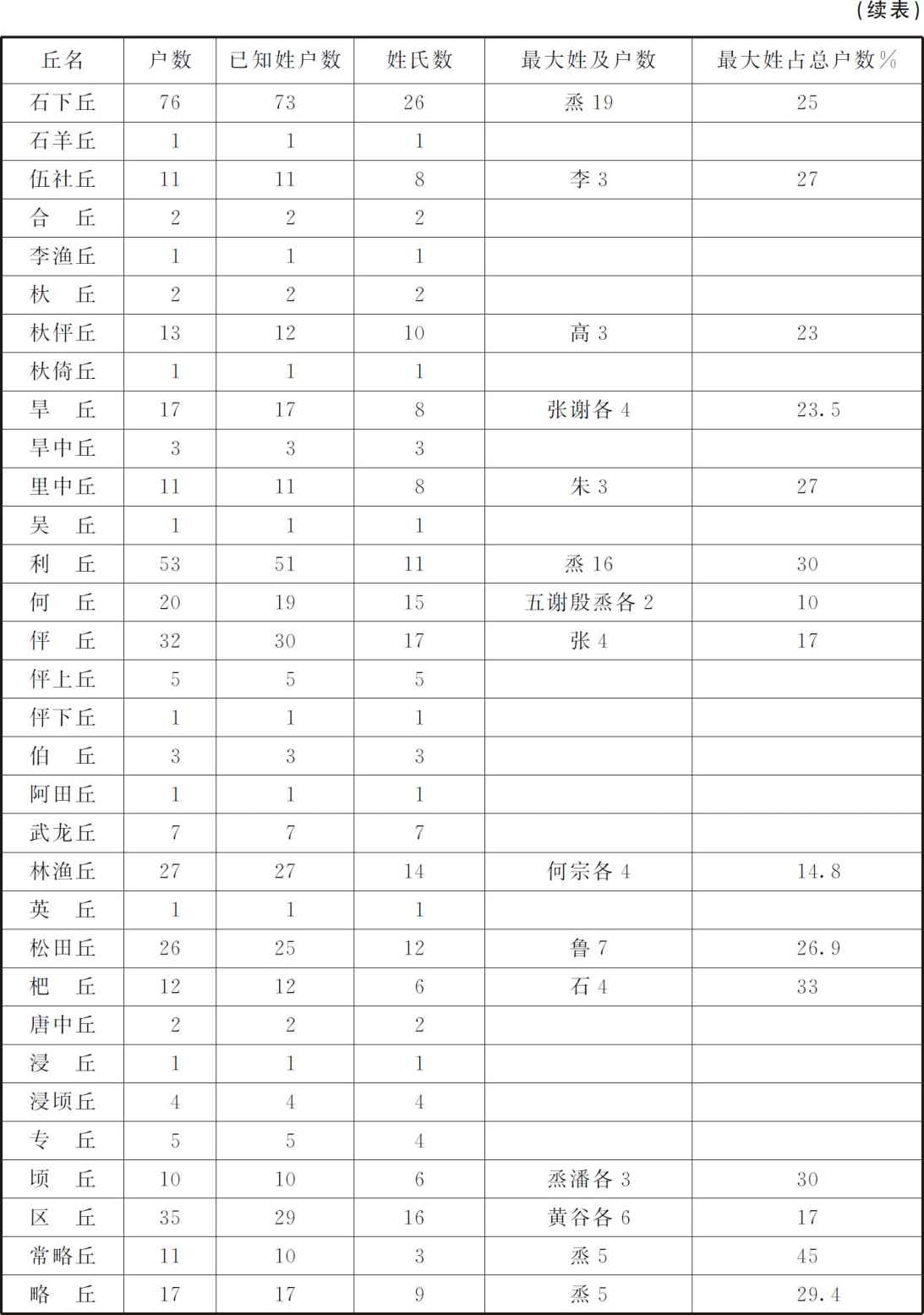

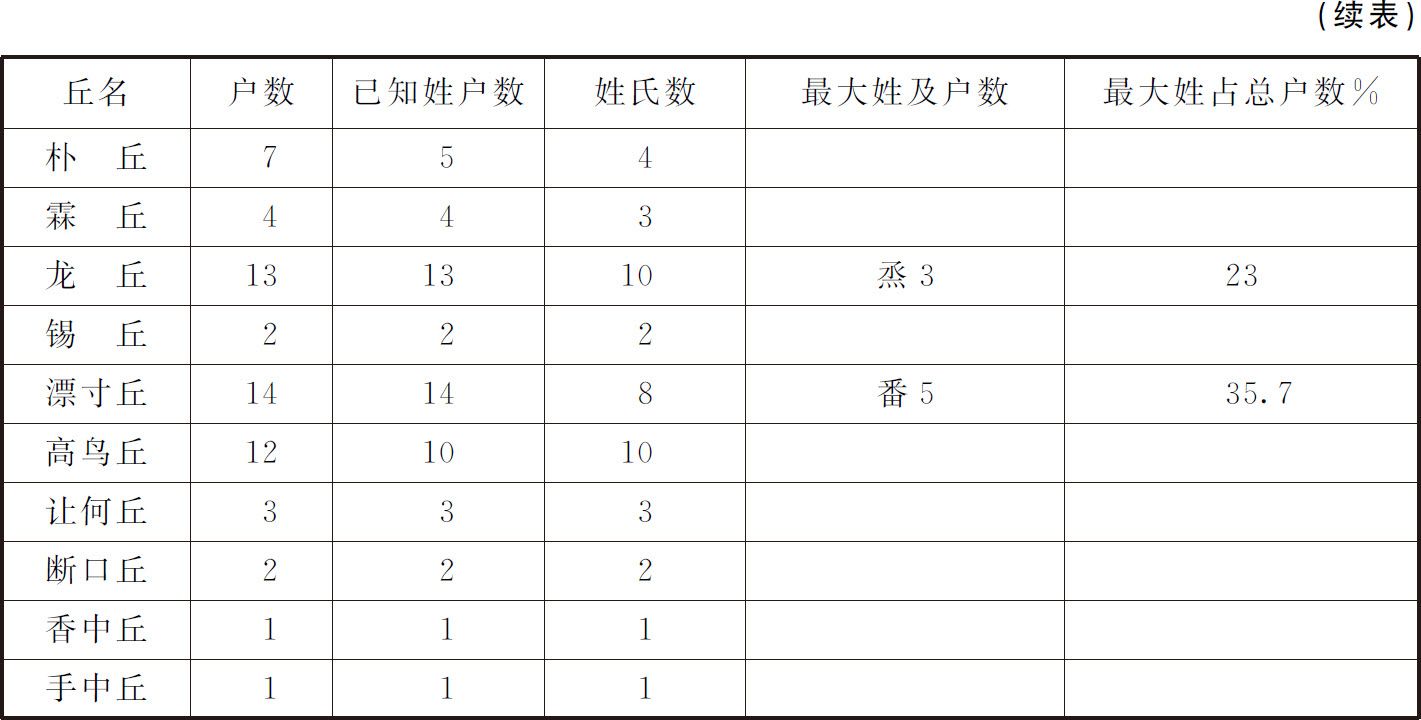

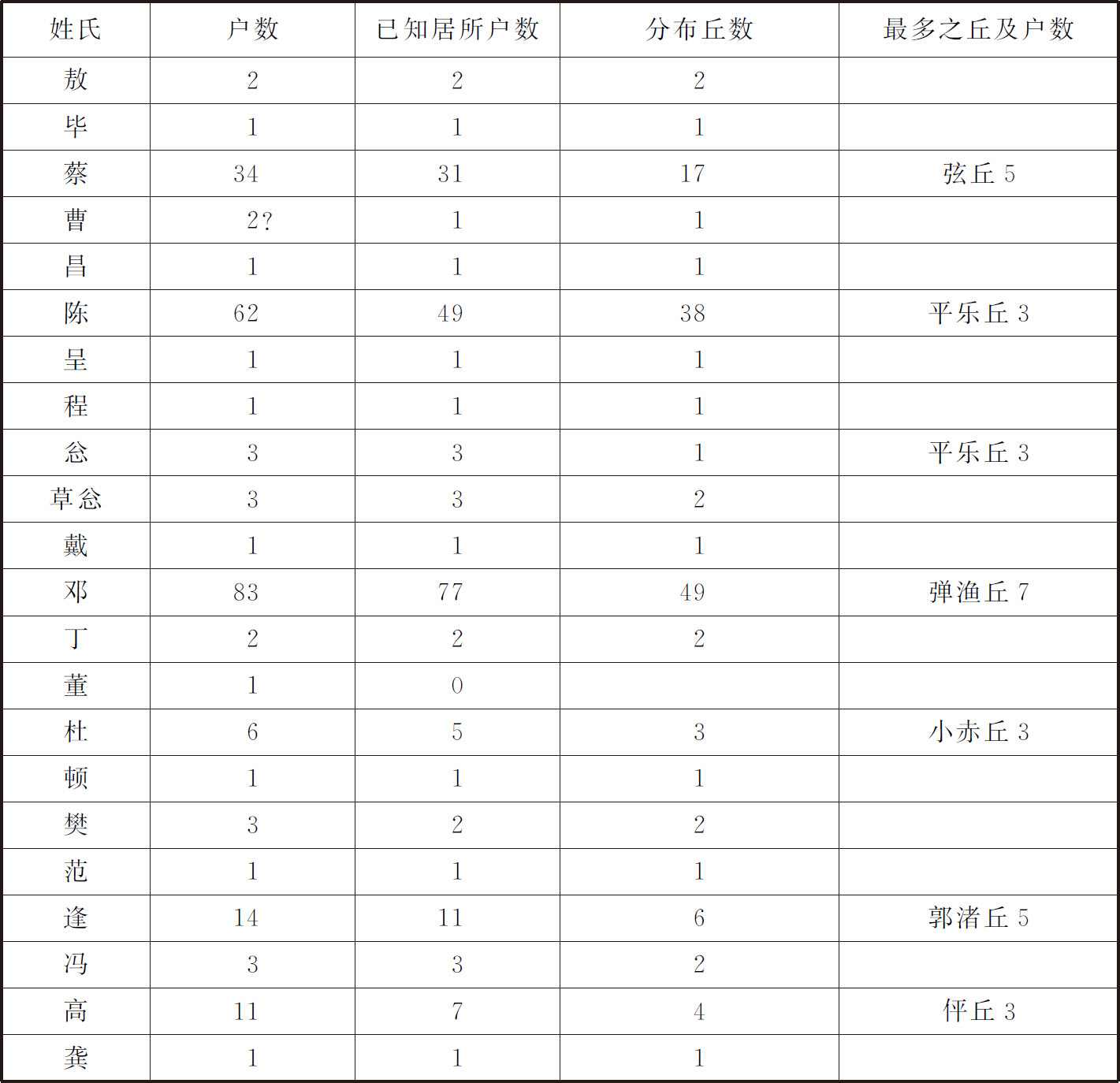

表1 143丘、1532户的姓氏分布

传统中国由一个宽仁无为的朝廷来统治,社会秩序主要靠伦理道德来维持, 而这些伦理基建于血缘家庭—家族的亲情友爱和长幼尊卑——这本是古代儒家经典描绘的一种理想秩序 。有趣的是,古代儒家知识分子注目现实时常常并不那么乐观 ,从汉儒以至清绅,乃至被称为民国时期新儒家典型的梁漱溟等人面对现实所发的议论通常都以“人心不古”、“世风日下”、“民风浇薄”、“有司贪虐”为主调。传统已失,盛世难再,圣道不行,乘槎浮海——自孔子以来的这种愤懑有人赞其为知识分子的批判精神,有人讥之为今不如昔的倒退哲学,但无论别人如何褒贬,“伦理社会”并非现实则是不言自明的。

然而晚清“东西文化碰撞”以来,作为现实的“伦理社会”却首先在以发现(新奇可爱的或怪异可恶的)“东方文化”为职责的西方汉学那里得到了证明。这当然不仅由于文化决定论的先见,也的确有大量的经验支持:当时已是个人本位市民社会中的西方人来到中国,尤其来到明清以来宗族最为活跃而西方人又最易到达的东南沿海时,“伦理社会”的经验感知的确是俯拾皆是。然而这种近代东南型的“伦理社会”是怎样形成的,它在“中国传统”的更大空间与更久远时段上是否以及如何存在,人们并没有想清楚。而在西方人心目中,“民族国家建构”(state making或state building)又的确是现代化过程的一个重要内容,传统政治的“非国家性”与近代化过程中“国家权力向传统社会渗透”因而成了一个重要的话语范式——尽管从中世纪领主林立的“非国家状态”下走向现代民族国家的西方经验是否适用于中国,并没有得到认真的论证。最后,近几十年来社会科学的深入发展,尤其是注重田野调查的社会学—民族学—文化人类学的发展把人们的视线更多地引向作为田野调查对象的微观社会,“小共同体”、“地方性知识”、“小传统”、“地方性崇拜与祭祀圈”这类概念成为讨论的中心。这对于厌恶了“宏大叙事”的空疏学风、注重人文研究的社会科学化的当代学界来讲实有重要的正面价值,但是毋庸讳言,这种专注于“非国家的”微观社会的视角本身就是以社区、村落、家族等的内在凝聚力为不言自明的前提的,而如果要对这种前提本身进行审视,这种微观视角就有一定的局限性。因为所谓凝聚力的有无本是个相对的概念,如果没有更大范围的视野提供的横向(不同文化间)与纵向(不同时代间)的比较,所谓国家权力的作用也好,宗族村落的自治也罢,都只能是说有即有、说无亦无了。

这样就形成了一种关于传统乡村的认识范式 (paradigm)。温铁军先生把它概括为五个字:“国权不下县”,其实完整的概括是:国权不下县,县下唯宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅。 早在20世纪初,马克斯·韦伯就提出了关于传统中国“有限官僚制”的看法:“事实上,正式的皇权统辖只施行于都市地区和次都市地区。……出了城墙之外,统辖权威的有效性便大大地减弱,乃至消失。” (1) 有中国学者把这个观点归结为:“在中国,三代之始虽无地方自治之名,然确实有地方自治之实,自隋朝中叶以降,直到清代,国家实行郡县制,政权只延于州县,乡绅阶层成为乡村社会的主导性力量。” (2) 而“乡绅自治”又被理解为宗族—伦理自治,如著名家族史专家W·古德所说:“在帝国统治下,行政机构的管理还没有渗透到乡村一级,而宗族特有的势力却维护着乡村的安定和秩序。” (3)

有人更进一步总结说:在传统中国社会,事实上存在着两种秩序和力量:一种是“官制”秩序或国家力量;另一种是乡土秩序或民间力量。前者以皇权为中心,自上而下形成等级分明的梯形结构(trapezoid-structure);后者以家族(宗族)为中心,聚族而居形成大大小小的自然村落。每个家族(宗族)和村落是一个天然的“自治体”,这些“自治体”结成为“蜂窝状结构”(honeycomb-structure)。 (4) 因此,传统乡村社会是散漫、和谐的自然社会,皇权政治“在人民实际生活上看,是松弛和微弱的,是挂名的,是无为的” (5) 。连接两种秩序和力量的,是乡绅阶层。但是,乡绅往往会偏重乡村一方,因为他们的利益主要在地方上。于是乡绅—宗族几乎成了传统乡村社会的代名词,“国家一社会”二元对立的西方政治社会学视角在这里落实为“国家一宗族”或“皇权一绅权”的二元模式。 正如G·罗兹曼所说:“在光谱的一端是血亲基础关系,另一端是中央政府,在这二者之间我们看不到有什么中介组织具有重要的政治输入功能。” (6) 正因为如此,国家不能有效地整合、动员乡村社会资源,致使整个社会处于一种停滞状态之中。

以这样一种眼光看历史,晚清至民国的乱世国家对乡村基层的缺乏有效控制便被看做“传统”的常态,而国家强化这种控制的努力则被视为由“传统”向“现代化”迈进的“民族国家建构”进程。然而这个进程与我国历史上多次重演的“乱世一治世”进程究竟有何异同? 晚清—民国政府对乡村基层的控制有限,但在那样一个乱世,中央对省、县各种军阀与地方势力的控制不也很有限么,难道那就可以证明“传统”的国家权力达不到省、县一级?而历代王朝在恢复大一统治世的过程中强化对地方以至基层的控制,是否也具有“现代化”的“民族国家建构”意义呢?的确,从“国家—宗族”二元模式中容易导出两个推论:或者以强调文化特殊论的“宗族自治”来排斥“西方的”法治与公民权观念,或者以强调“国家压倒宗族”的“现代化”性质来论证任何形式的中央集权都是“进步的”“民族国家建构”。——在最近一次讨论会中一位学者甚至认为:商鞅—秦始皇的制度设计是非常“现代化”的,只可惜当时这种设计过于“超前”了,得不到现代技术手段的支持。

当然,这种排斥“西方”法治却固守同样来自“西方”的“民族国家建构”论的态度在逻辑上的矛盾一望可知, 而同样来自西方汉学的“国家—宗族”二元模式本属一种对传统乡村社会的学理性分析,它本身并不包括上述现实取向。但这也说明在我们这样一个社会转型时代,对传统乡村社会的再认识与对现实中乡村改革的认识是相关的。

从历史学角度看,仅以晚清论“传统”的局限性是明显的。但明清以前社会留下的微观实证资料有限,仅从文献史料中讨论乡村社会,往往难免差池。因此从王国维以来,以甲骨、简牍、文书、档案等实物史料证史的“史料革命”成为新史学的重要内容,尤其对于非精英层的社会、经济史更是如此。而20世纪末发现、1999~2000年起开始陆续公布的长沙走马楼吴简尤其引人注目。

走马楼吴简之所以重要,一是因其数量大,其总量约10万枚,超过我国此前发现的历代简牍之总和(9万余枚) (7) ;二是其内容最多的是赋税、户籍类简牍,而这对分析当时乡村社会状况十分有用。仅就如今已公布的“嘉禾吏民田家莂”和即将公布的第二批赋税户籍简共12700余枚简牍而论,就涉及了东汉末年至孙吴初长沙郡一带约二十个乡、三四十个里、近二百个丘(自然村)、数千户上万居民的区域,已经不是一两个自然村的田野调查案例可比,而是至少可以反映一个地区的面貌。

而对于本文的论题而言,走马楼吴简的特殊意义还在于:在时间上这批简牍形成的魏晋时期过去被公认为我国历史上世家大族最盛的时代, 聚族而居、举族迁移、宗族宾客谱牒郡望百室合户千丁共籍宗主督护等现象史不绝书。如果这个时期的乡村社会实况都不那么“宗族化”,那么其他时代文献上所讲的宗族意义究竟如何就更可疑了。同时在地域上,我们知道晚清至民国的长沙地区宗族活动虽远不如广东、福建那么盛,却比多数北方地区更活跃。而就两湖地区而论,长沙府属各县与汉阳府属各县又是这个地区宗族活动相对最发达之处。 (8) 如果这个地区以前历史上曾经如此“非宗族化”,那么清代以来的宗族在什么意义上可以视为“传统”就是个问题了。

由于可以理解的原因,本文只能对这批简牍已发表的部分,主要是“嘉禾吏民田家莂”进行分析。“嘉禾吏民田家莂”为孙吴嘉禾四、五两年长沙地区编户齐民向政府交纳的赋税(米、布、钱等)的年度结算单据存根。它们出土于走马楼22号古井遗址,已发表的共有2141枚大木牍,基本上每户一牍,除去四、五两年二度重复出现者,共涉及吏民1532户。这些吏民隶属16个乡、24个里的143个“丘”。按目前吴简研究者多数同意的看法,乡、里是当时国家划定的基层行政建制,而“丘”则是自然聚落。另一方面,这1532户户主属于113个姓氏。从聚落的角度看,这些人户呈现出极端的多姓杂居状态,其杂居的程度已经达到显得不自然的程度,令人怀疑是否有人为的“不许族居”政策的结果。 (如下所述,秦汉时是有这种政策的。)

当然,这1500多户远不是这143个自然村居民的全部。由于简牍的散乱和毁失,大部分丘的居民显然比田家莂中保留的户数为多。但由简单的概率推理可知,就族姓的散居程度而言,如果我们以“聚落中第一大姓占聚落总户数的比率”作为统计指标的话,则户数越不全,越有可能夸大聚居程度,也就是使计算出的散居状况比真实情形更小的概率,要比出现相反误差的概率大得多,换句话说即这种误差是单向性的。 (9) 因此如果现存样本显示出族姓聚居,则实际上可能并非如此,而现存样本如果显示出散居状态,则实际上散居的程度可能更甚。

那么这些样本是如何分布的呢?先来看143个聚落的姓氏分布状况:

表1 143丘、1532户的姓氏分布

从上表中我们看到:几乎所有的丘人户姓氏都很分散。随便举例:伻丘32户17姓,最大姓张,只有4户;武龙丘7户,7姓;林渔丘27户14姓,最大姓何、宗各4姓;弦丘44户,17姓,最大姓潘10户;弹渔丘38户,14姓,最大姓邓,7户;汝丘14户,11姓,无最大姓,黄杨谢各2户,余皆每姓一户;南疆丘11户,10姓;龙丘13户,10姓;栗丘11户,一户佚其姓,余10户7姓;侠丘9户,8姓;桐山丘、胡苌丘,都是5户,4姓;暹丘、虑丘,都是6户,5姓;朴丘7户,2户佚其姓,余5户4姓;高鸟丘12户,2户佚其姓,其余10户,10姓;於上丘7户,7姓;其余如东溪丘、东薄丘都是4户,让何丘3户,锡丘,泊丘都是2户,这些丘都是每姓一户,昭丘5户,1户佚其姓,其余4户也是4个姓。总体而言,以下特点十分明显:

第一,所有各丘中户数与姓氏之比平均不到2,亦即如果一村有40户则姓氏将在20个以上。在143丘中已知姓氏户数与姓氏之比超过2的只有15个丘。

第二,大多数丘无法明显地分辨出第一大姓:它们或者是每姓一户(如己酉丘、高鸟丘等)或者户数比姓氏数只多一两户(如淦丘14户有13姓,湖田丘11户有10姓等),或者有若干姓氏的户数完全相等(如度丘26户,2户佚其姓,余24户分19姓,吴、唐、烝、黄、潘五姓各有2户,余皆每姓一户。何丘20户,1户佚其姓,余19户分属15姓,五、谢、殷、烝四姓各有2户,余亦每姓一户。类似的还有三州丘、平乐丘、廉丘、汝丘、捞丘等)。相反地,能分辨出明显的第一大姓的仅有46丘,即三分之一多一点。

第三,现存户数在30户以上的13个大丘中,第一大姓占全丘户数比例平均不过20.7%,即五分之一强,其中最高的是利丘,为30%,连它在内只有3丘超过25%。另一方面,第一大姓占全村户数不到20%的则占这类大丘的将近半数(6个)。

第四,现存已知姓氏户数很少的那些丘中,绝大多数都是每姓一户,而很少多户同姓的。例如残存2户的丘共12个,只有一个丘2户同姓,余皆2户异姓;3户丘共9个,其中7个是3户3姓,而没有一丘是3户共姓的。4~7户的丘有22个,其中18个都是每姓一户,或户数仅比姓氏多一。

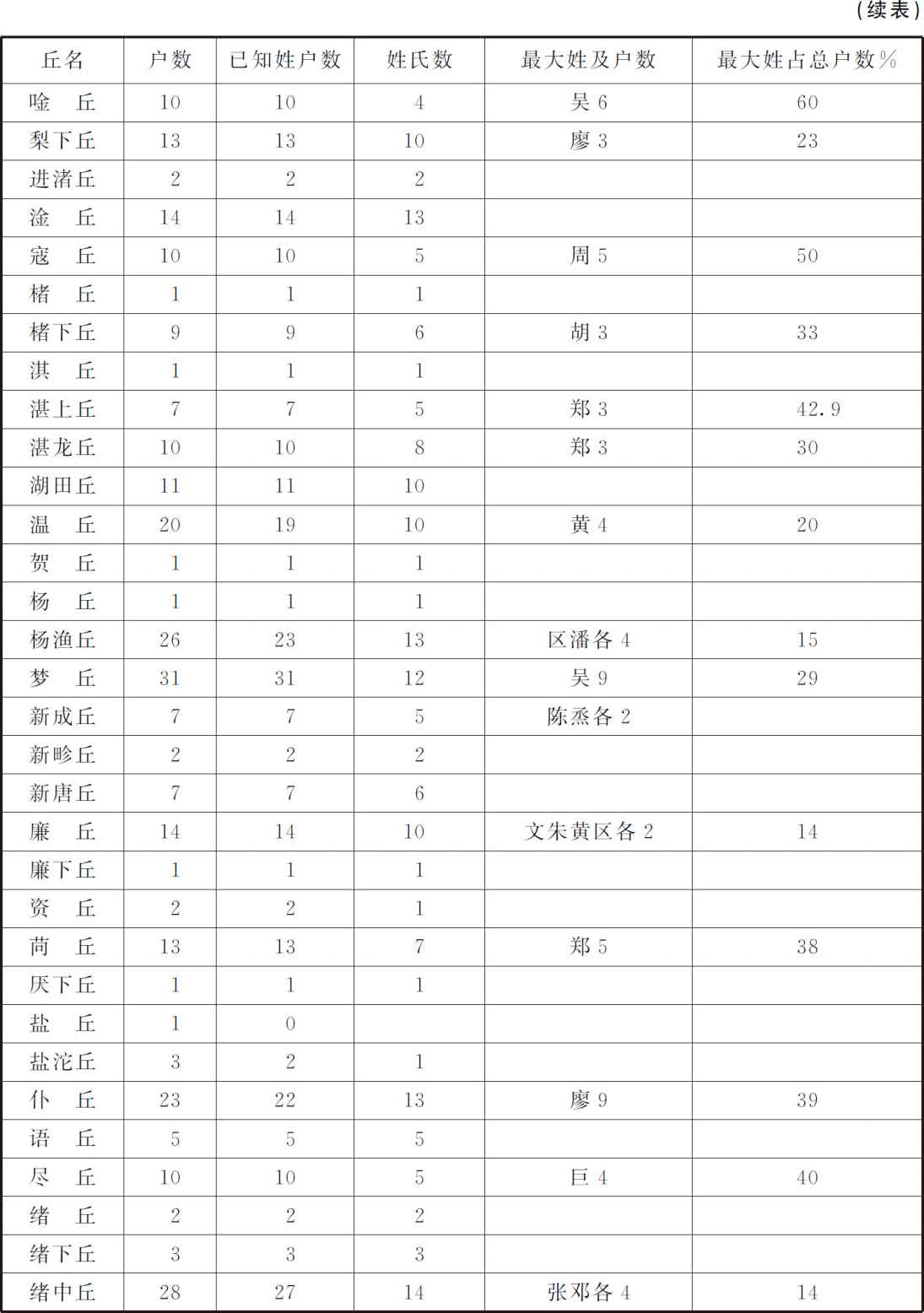

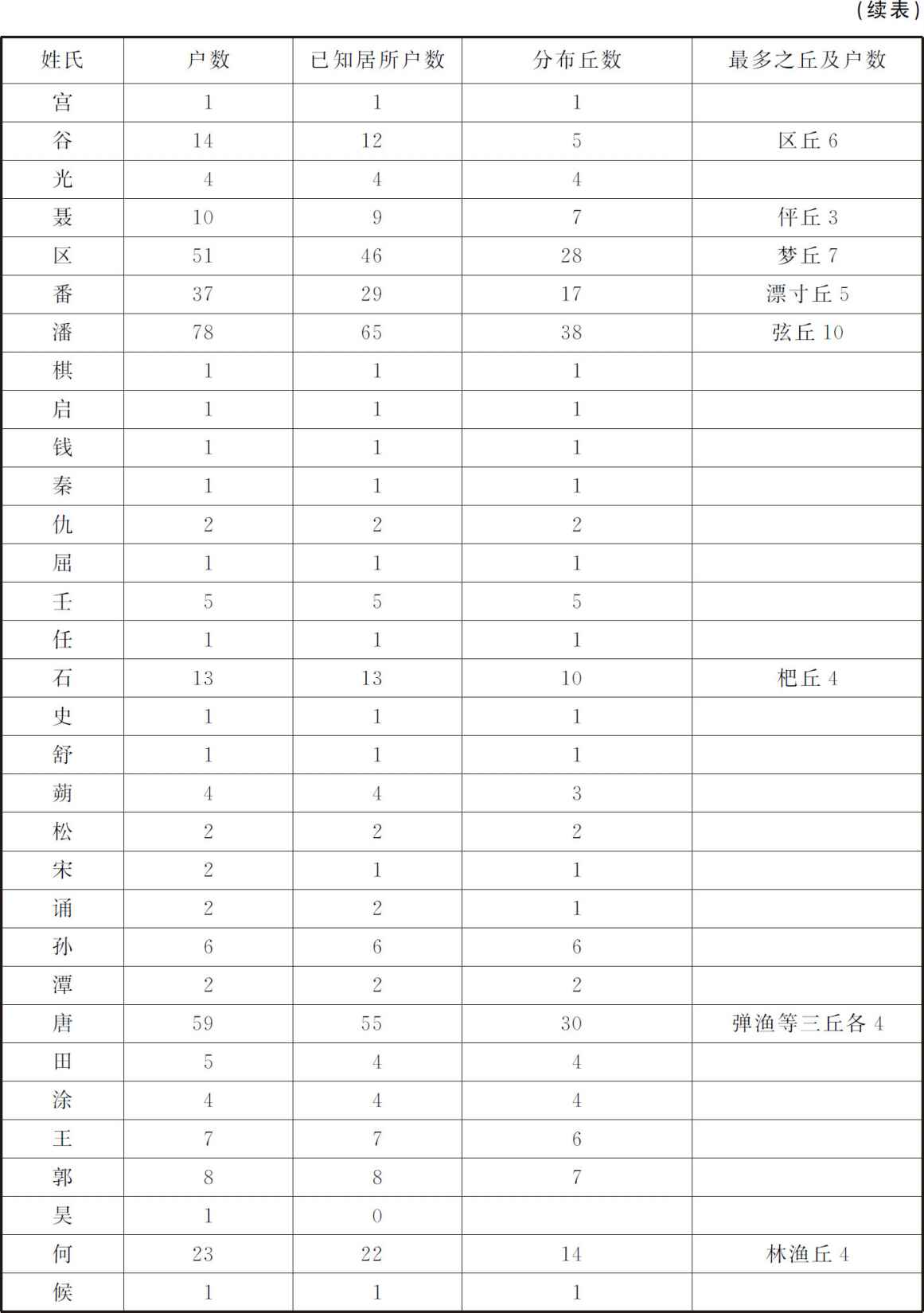

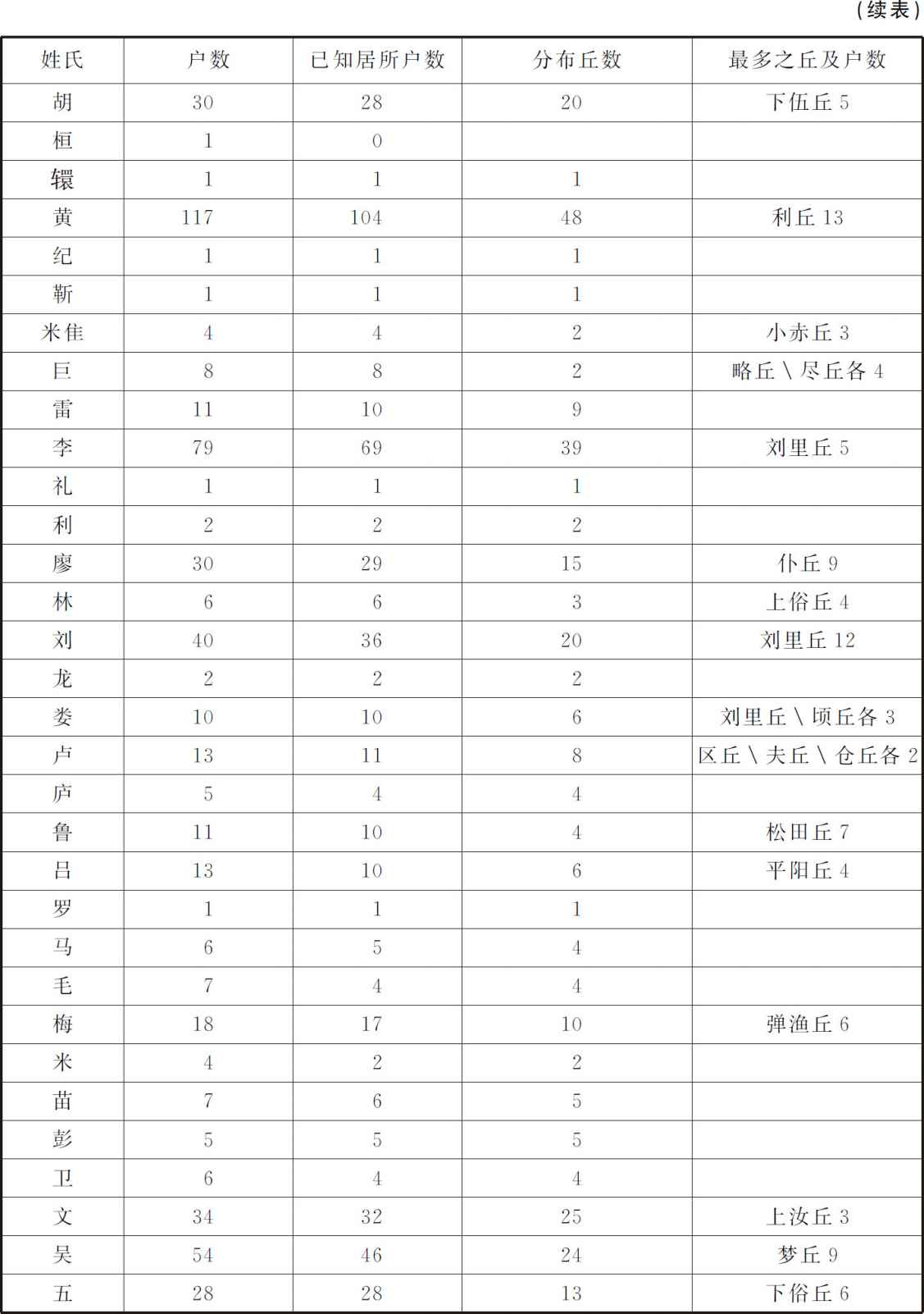

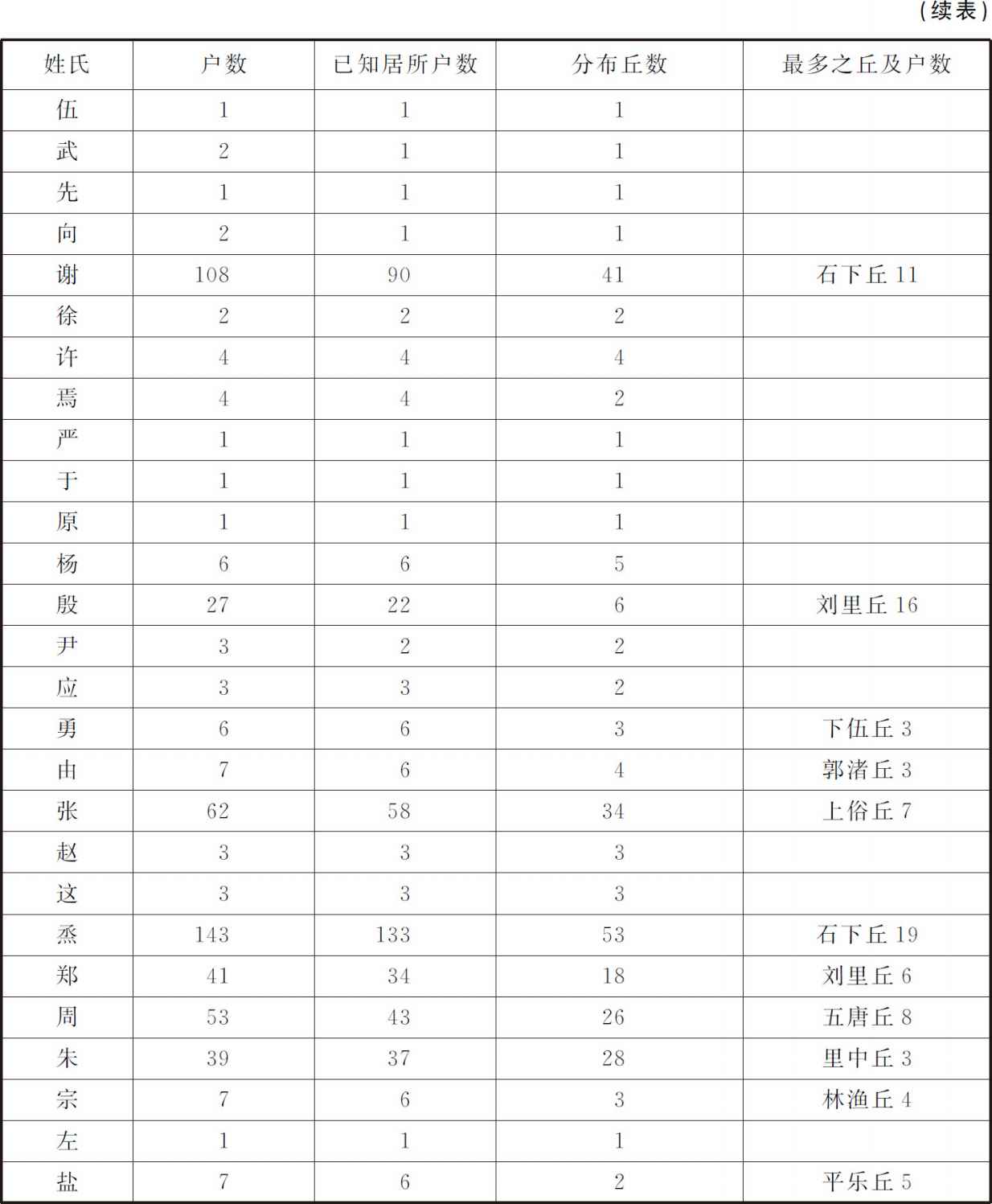

另一方面,与多姓杂居于一丘相应的是一姓散居于许多丘,村无主姓,姓亦无主村。在田家莂涉及的113个姓中,有多达70个姓完全分散,即或者每村只有1户(已知居所户数与分布村数相同或只比后者多一两户),或者完全平均分布于若干村而且每村户数都极少。还有43姓相对分散,即可以分辨出该姓户数较多的村。其中除了忩姓3户聚居1村、几个极小姓(杜、逢、米隹、林、鲁、宗、勇)半数以上户数居于一村外,户数稍多的姓居住都很分散。10户以上的姓中,只有殷氏一姓居住相对集中,在殷姓27户中5户佚其居所,其余22户分居6丘,其中16户居住在刘里丘,为该丘第一大姓,虽然只占该丘已知户的四分之一强,但已使殷氏成为这些姓中唯一相对聚居的。其余所有各姓的居住则非常分散:已知户数最多的烝氏共143户,其中10户佚其居所,其余133户分居53丘,最多的石下丘也不过19户。黄姓117户,13户佚其居所,其余104户分居48丘,最多的利丘不过13户。这几姓就算是聚居程度高的,在大多数情况下,一姓最大聚居地户数都不足田家莂中出现的该姓总户数的十分之一。如陈姓62户,其中13户佚其居所,其余49户分居38丘,最多的平乐丘仅3户;李姓79户,10户佚其居所,其余69户分居39丘,最多的刘里丘仅5户。邓姓83户,其中6户佚其居所,其余77户分居49丘,最多的弹渔丘仅7户。唐姓59户,4户佚其居所,其余55户分居30丘,最多的平畛、弹渔、石下3丘仅各有4户。

表2 113姓之居所分布

这样的姓氏杂居状况是十分惊人的。 我们知道民国年间与一姓聚居或大姓居优的聚落模式较为盛行的东南沿海相比,华北、关中许多地方是以多姓杂居、宗族不兴为特色的。以20世纪二三十年代之交李景汉先生调查的河北定县为例,该县当时调查区内62村中最大姓占全村总户数50%以下的与占50%以上的基本上是一半对一半(32∶30),最大姓占70%以上的村有12个,即将近五分之一,还有一个最大姓占100%(即独姓村)。而最大姓占总户数比例最小的两个村此比例也在10%~19%之间。同时62村中姓氏最多的一村有26姓,最少的一村是独姓村(相比之下吴简中除残存一户者外实际上没有独姓村,而姓氏最多的村亦有26姓,但该村只有73户,而定县的那个村户数多达362户),3~11姓的村落49个,即占村落总数的五分之四。而62村平均每村规模为169户,加权平均有姓8.5个。平均户/姓比例达到近20。 (10) 相比之下,上述吴简显示的每丘现存规模平均为10.36户,平均有姓5.73个,平均户/姓比仅1.8。 显然,民国时期定县农村的姓氏散居程度远远没有走马楼吴简反映的汉晋间长沙一带那么突出。即使如此,当时定县乡村的宗族活动已是十分微弱:62村110姓至少162个宗族中,仅有19个宗祠,而且其中11个还是晚清以来所新设。所有族产共计仅区区147亩,占62村耕地总数近24万亩的万分之六,几近于无。 (11) 相比之下可以想见,在吴简所反映的条件下,哪怕最简单的宗族组织都是难以存在的。

我们还可以拿完全没有宗法因素的现代群体作个比较。笔者从某大学随机抽取大小不等的几个系教职工名册,系A有110人,53姓,最大姓王,11人,占10%。系B有19人,14姓,最大的李王二姓各3人。系C有38人,28姓,最大的刘孙王三个姓各3人。院机关17人,12姓,最大姓张5人。该校为全国最著名学府,人员来自五湖四海。姓氏分布可以说完全是随机的。这一分布与上述定县的情况差异很大,但与吴简中的情况相比,在群体规模相仿的条件下最大姓比重、户(人)/姓比等指标都很类似。这是很有意思的。

而另一方面,吴简反映的“国家政权”在县以下的活动与控制却十分突出。当时当地不仅有发达的乡、里、丘组织,而且常设职、科层式对上负责制与因此形成的种种公文程式都在简牍中有所反映。 如走马楼吴简1-38残简有某乡里“□农吏启田事”。已发表的走马楼简中还有如下几条关于乡吏的资料:

东乡劝农掾殷连被书条列州吏父兄人名年纪为簿。辄科核乡界,州吏三人,父兄二人,刑踵叛走,以下户民自代,谨列年纪以(已)审实,无有遗脱。若有他官所觉,连自坐。嘉(禾)四年八月二十六日,破莂保据。 (12)

广成乡劝农掾区光言:被书条列州吏父兄子弟伙处人名年纪为簿。辄隐核乡界,州吏七人,父兄子弟合廿三人。其四人刑踵聋颐病,一人夜病物故,四人真身已逸及随本主在官,十二人细小,一人限田,一人先出给县吏。隐核人名年纪相应,无有遗脱,若后为他官所觉,光自坐。嘉禾四年八月二十六日,破莂保据。 (13)

东乡劝农掾番琬叩头死罪白:被曹敕,发遣吏陈晶所举私学番倚诣廷言。案文书:倚一名文。文父广奏辞:本乡正户民,不为遗脱,辄操黄簿审实,不应为私学。乞曹列言府。琬诚惶诚恐,叩头死罪死罪。诣功曹。十二月十五日庚午白 (14) 。

按所谓“劝农掾” ,正史载:“诸曹略如郡员,五官为廷掾,监乡五部,春夏为劝农掾,秋冬为制度掾。” (15) 可见汉代此职本属“诸曹掾史”,即县衙正式文吏,但其主要职责在于“监乡五部” (16) 。正如我国历史上上级巡行之官不久就会演变成下面常设职(如刺史、行省、巡抚原来都是中央派下的巡查官,后来都变成常设的政区首长一样),“劝农掾”也由县里下派的驻村干部演变为常设的乡官了。 以至于在另一简中那位东乡劝农掾殷连便被径称为“乡吏殷连” (17) 。

上文中的殷、区、番都是当地中等姓(即不像烝、谢、黄、李、邓那样的大姓,又不是只有几户的畸零小姓),应当是本地人。但现存田家莂中没有看到此三人的受田资料,户籍赋税简中区、番二人无记载,殷连之名则出现十次之多,其中三次分别为“□仿丘男子”、“伍社丘”人与无头衔人名 (18) ,当与此殷连并非一人。另外七处全部都有“司赏曹史” (19) 、“库吏” (20) 、“督(都)库吏” (21) 、“县库吏” (22) 、“主库吏” (23) 、“乡吏” (24) 头衔,可能是同一人。则此人属于上级衙署下派于多无疑。

走马楼吴简中又有多处关于“何黑钱”的记载,如:

简号:5-1433 入西乡吏 何黑钱

5-1434 入[ ]乡吏殷连 [何]黑钱三千[嘉]

5-1557 入何黑钱一千 嘉禾二年二月廿一日付库吏殷

5-1672 入中乡吏许[迪]所备何黑钱二千 嘉禾二年二月十日付库

5-1679 入西乡吏何旂侑何黑钱三千 嘉禾元年二月十[日]

5-1708 入中乡吏李诋所备何黑钱三千 嘉禾二年二月十日 付[库]

这些“何黑钱”都与“乡吏”有关,且其金额只有一两三千,作为其他经费均不可解。估计是乡吏的津贴或俸钱,即下文所引的“吏俸”。而另一方面,吴简中的“吏民”中包括相当比重的“吏”,如郡吏、州吏、县吏、乡吏等,其中不少属于职役负担,所以会有下文提到的避役逃亡而令他民代替之事。但不管乡吏是有酬的美差还是强加的重役,总之都不是“乡村自治”的体现者,而是国家权力下延于乡村的产物。

从上引各简看,乡吏的职责颇广:春夏为“劝农”,秋冬落实“制度”。除了课征租税役调外,还对上负责本地吏民户籍的管理,保证“人名年纪相应”,“审实”,“无有遗脱”,如果有误“为他官所觉”,则本吏要承担罪责(“自坐”)。当地应役者缺员,要找人替补(“以下民自代”)。

在上引J22-2695号简中,乡吏要处理被举报为“私学”的“本乡正户民”番倚,被审者之父申辩称冤,乡吏遂以“不应为私学”上报。可见乡吏还要负维护官方文化统治杜绝异端“私学”之责。 (25) 这本是典型的秦代法家传统:以“私学乃相与非法教之制”而严禁之。 (26) 到了东汉三国时代,尽管“官学”已由尊法一变而为尊儒,但“私学”之禁如故,而且在吴简中它一直禁到了乡村基层并以乡吏治之。这哪有什么乡村自治可言?

乡吏既执官府之职,对上级而非对乡土负责,则乡吏之过失也属官府所治,而不是什么乡绅耆老草根势力可以“自治”的。上引5-1672简提到的“中乡吏”许迪,不久就犯了事,引起一场严厉的处置:

录事掾番琬叩头死罪白:过四年十一月七日,被督邮敕,考实吏许迪。辄与核事吏赵谭、部典掾烝若、主者史李珠,前后穷核考问。迪辞:卖官余盐四百廿六斛一斗九升八合四勺,偪米二千五百六十一斛六斗九升已。二千四百四十九斛一升,付仓吏邓隆、谷荣等,余米一百一十二斛六斗八升,迪割用饮食不见。为廖直事所觉后,迪以四年六月一日,偷入所割用米毕。付仓吏黄瑛。口口录见都尉,知罪深重,诣言:不割用米。重复实核,迪故下辞,服割用米。审前后榜押,凡口不加五毒。据以迪口口服辞结罪,不枉考迪。乞曹重列言府,傅前解,谨下启。琬诚惶诚恐,叩头死罪死罪。二月十九日戊戌[白]。 (27)

据“录事掾”潘琬的这份报告,中乡乡吏许迪在当时的官盐专卖制度下似乎有向基层配售之责,并借以在配售之后的“余盐”上做了某些手脚。他又征得公粮2561斛有余,但只有2449斛入仓,余米112斛被他“割用饮食不见”。此事“为廖直事所觉”后举报,许迪赶紧弄来粮食“偷入”于仓,以图填补挪用的窟窿。然而东窗已经事发。录事掾奉督邮的公函,会同“核事吏赵谭、部典掾烝若、主者史李珠”对许迪进行“穷核考问”,清仓查账,审出他私卖官盐、挪用公粮大吃大喝等事,最后许迪“服辞结罪”上报官厅。这一乡吏经济案件的审理前后经直事、核事吏、部典掾、主者史(另简作主记史)、录事掾、督邮等许多吏员之手。这些吏职除督邮外,当时的正史均未记载。其他史料偶有所见,如汉《曹全碑》题名有“录事掾王毕”。 (28) 谢承《后汉书》遗文有:黄巾之乱汝南,“主记史丁子嗣、记室史张仲然、议生袁秘等七人擢刃突陈,与战并死”。 (29) 又“正史”中的后世诸史亦有提及,如《宋书》卷四十《百官下》:“部县有都邮、门亭长,又有主记史,催督期会,汉制也。”汉碑中之《桐柏淮源庙碑》、《潘乾碑》之诸曹掾史题名中亦有“主记史”之名。 (30)

从史传与碑铭的列衔体例看,这些吏员与“乡里少吏”中的亭长、三老、啬夫等职一样,不是“给事县”就是“郡所署”。 (31) 亦即他们都属于郡或县的吏员编制,因此被称为“郡吏”或“县吏”。但他们实际任职都是在乡里的。所以也可以称为“乡吏”。 这些吏职的沿革现在我们已无法详考。但显而易见的是:当时的基层权力机构比我们所知的复杂得多,远不像“县下为宗族”的想象那么简单。

在这方面,尹湾汉墓出土简牍有一份“东海郡属县乡吏员定簿”可供分析。这份档案记载了汉代两个“乡政府”的人员编制:

山乡吏员卅七人:相一人,秩三百石。丞一人,秩二百石。令史三人,狱史二人,乡啬夫一人,游徼一人,牢监一人,尉史一人,官佐四人,亭长四人,侯家丞一人,秩比三百石。仆行人、门大夫三人,先马、中庶子十四人。凡卅七人。

[建]乡吏员□人:相一人,秩三百石。丞一人,秩二百石。令史三人,狱史二人,乡啬夫一人,游檄一人,牢监一人,尉史二人,官佐五人,乡佐一人,亭长四人,侯家丞一人,秩比三百石。仆行人、门大夫三人,先马、中庶子十四人。凡□人。 (32)

这个编制应当说是相当可观了。而且其中所列主要乡吏的待遇,比正史所载的“乡置有秩三老、游徼。本注曰:有佚,郡所署,秩百石” (33) 要高出许多。即使实际情况与“定员”有距离,农民的负担也可以想见。更何况这些乡吏的“吏治”是大成问题的。正如东汉安帝在诏书中也看到的:“武吏以威暴下,文吏妄行苛刻,乡吏因公生奸,为百姓所患苦。” (34) 这里把乡吏的腐败(“因公生奸”)与文吏之“苛刻”、武吏之“威暴”并列,可见当时乡村吏治问题之严重。

综上所述,走马楼吴简为我们描绘的是一个极端“非宗族化”的“吏民”社会。 当然,尽管吴简数量之大涉及乡村之多非一村个案可比,它仍不能代表吴地、更不能代表三国乃至古代中国“传统乡村社会”在时间上与空间上的无限多样性。就是在汉末三国的湖湘地区,也可能存在着其他的乡村类型。史籍给人的魏晋多世家大族的印象并不会为吴简所描绘的图景所否定。合乎逻辑的解释是:吴简所反映的是中央集权国家(三国时代“中国”虽不统一,但分立诸国本身仍然是中央集权的官僚制帝国,而不是领主土司社会)控制下的乡村社会即所谓“编户齐民”社会 ,而世家大族及其部曲、宗族宾客则是朝廷控制不了或只能实行间接的“羁縻”式统治的地方。走马楼吴简那样的官府文书档案自然更少反映那里的事情。东汉至隋(尤以汉末以后北魏孝文帝改革以前为典型)的确是我国历史上一个大族势力较盛的时代,因而也是中央集权大一统势力较弱的时期。但即使在这个时期,只要处在帝国官府的控制下,那里的乡村仍然是编户齐民的乡村,而不是宗族的乡村。换句话说,走马楼吴简不能证明非宗族化的吏民社会或编户齐民社会的普遍性,但可以证明这种社会(而绝不是所谓自治的宗族社会)才是帝制下“传统国家”存在的逻辑基础。

而这个时期之外,秦汉唐宋尤其是这些王朝稳定的时代“传统国家”势力更大,世家大族势力更小, 所以毫不奇怪,吴简所反映的那种非宗族的吏民社会也在其他时代的存世档案文物之类“生活形成的史料”中得到了充分的反映——尽管伦理化的儒家典籍所描绘的根本是另一回事。

湖北江陵凤凰山十号汉墓出土的“郑里廪簿”经考证为西汉初物,它反映的是一个里25户的人口、劳力和土地记录。按制度当时一里恰为25户,虽然实际上里有大小并不拘于此数,但人们一般认为“郑里廪簿”的确是关于该里的完整统计 (35) 。该簿所列的25户有3户其名已不可辨,其余22户户主分别是“圣、得、击牛、野、厌治、立、越人、不章、胜、虏、禾贵、小奴、陀、定民、青肩、□奴、□奴、公士田、骈、朱市人、□奴、公士市人”。这里除朱市人与公士田(公士乃爵,田疑是姓)外,其余户主皆不书姓(或根本无姓)。熟悉这段历史的人都知道,当时下层民众姓氏意识极其淡漠,秦至西汉前期的下层贫民墓志乃至契券中有名(往往是俚名)无姓并不奇怪。郑里廪簿就是这种情况。既然绝大多数人连姓都没有,唯有的两个书姓户又是异姓,当然是不可能有什么宗族组织乃至宗族观念的。

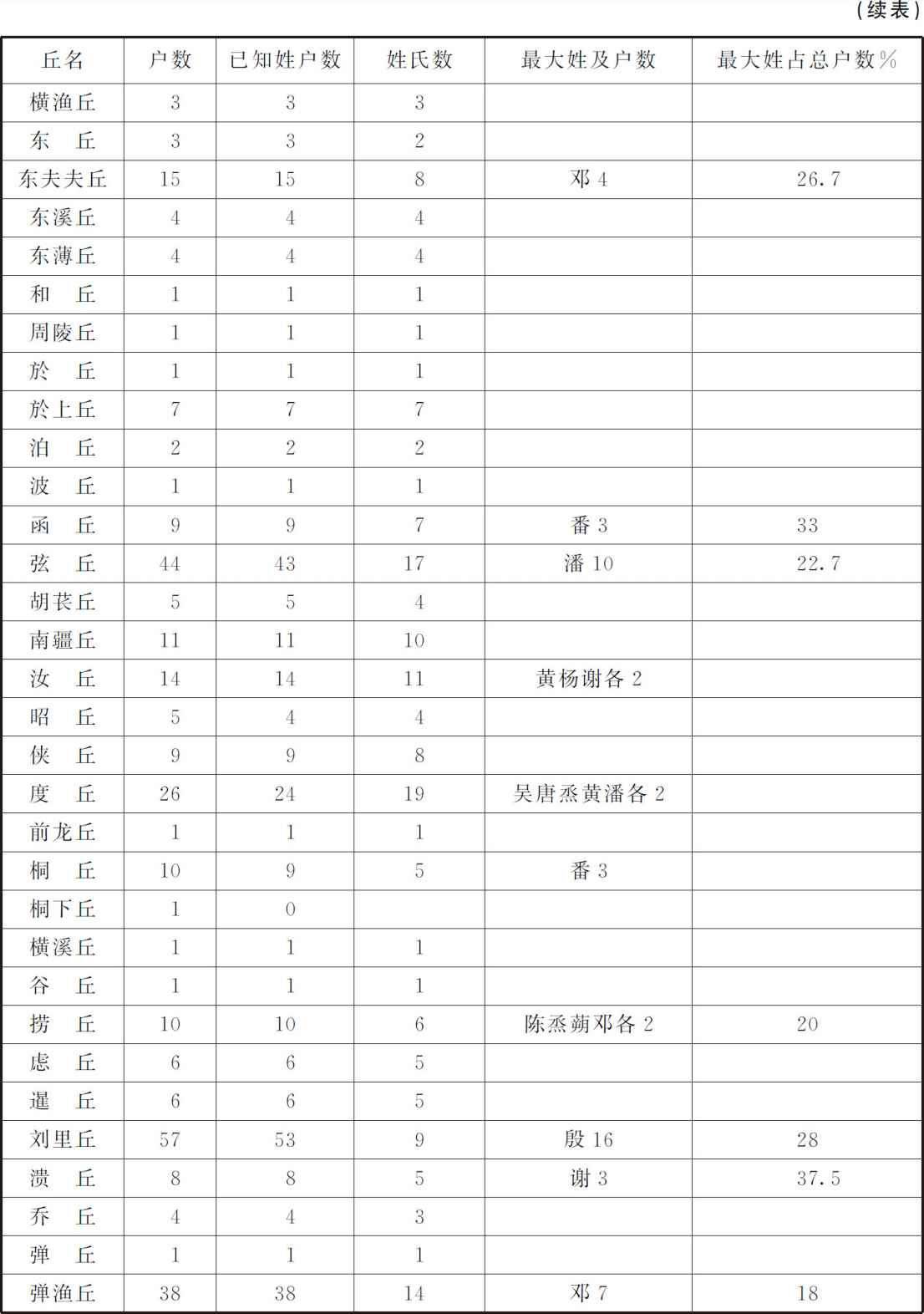

河西汉简中有大量的里贯名籍资料,除了作为流动人口或寄籍人口的内地籍戌卒、隧长之类不作为当地民间社会考虑外,本地里民的聚落形态也可考知大概。下面是几个里的散见名籍资料之汇总 (36) :

表3 西汉河西若干里之传世名籍

| 县 | 里 | 户主 | 出处 |

| 居延县 | 广都里 | 陈安国 | 《新简》2587:E.P.T51:4 |

| 屈地 | 《甲乙编》1817:75,23 | ||

| 李宗 | 《甲乙编》2119:88,5 | ||

| 虞世 | 《甲乙编》5071:220,10 | ||

| 钱万年 | 《甲乙编》5193:227:8 | ||

| 屈并 | 《释文合校》1817:合75,23 | ||

| 觻得县 | 成汉里 | 淳于炎 | 《新简》6402:E.P.T59:838 |

| 司马成中 | 《甲乙编》251:13,7 | ||

| 徐偃 | 《甲乙编》636:33,12 | ||

| 彘建德 | 《甲乙编》762:37,32 | ||

| 王炎 | 《甲乙编》3589:194,54 | ||

| 尹□ | 《甲乙编》7184:306,19 | ||

| 朱千秋 | 《甲乙编》7878:387,4 | ||

| 王步光 | 《甲乙编》7964:403,6 | ||

| 王□世 | 《甲乙编》9239:520,12 | ||

| 觻得县 | 成汉里 | 赵同 | 《新简》6898:E.P.T65:322 |

| 许明 | 《新简》8909:E.P.T12:136 | ||

| 王严 | 《甲乙编》1465:62,43 | ||

| 粪土 | 《甲乙编》7885:387·12,562·17 | ||

| 成功 | 《甲乙编》9649:564,6 | ||

| 彭租 | 《甲乙编》9649:564,6 | ||

| 张德 | 《甲乙编》9653:564,9 | ||

| 觻得县 | 定安里 | 杨□ | 《甲乙编》3474:146,78 |

| 方子惠 | 《甲乙编》6961:287·13 | ||

| 杨霸 | 《甲乙编》9554:560·8 | ||

| 王捆 | 《甲乙编》9658:564·16 | ||

| 王敞 | 《释文合校》9656:合564·16 | ||

| 居延县 | 市阳里 | 原宪 | 《新简》7168:E.P.T68:24 |

| 张侯 | 《甲乙编》1476:62·54 | ||

| 觻得县 | 市阳里 | 杨禹 | 《甲乙编》606:32·11 |

| 宁始成 | 《甲乙编》2676:117·30 | ||

| 王常贤 | 《甲乙编》9616:562·21 | ||

| ? | 市阳里 | 吕敞 | 《新简》7221:E.P.T5:7 |

| 齐当 | 《新简》1967:E.P.T48:21 | ||

| 王福 | 《甲乙编》267:14·13 | ||

| 董之襄 | 《甲乙编》6277:261·42 | ||

| 马游君 | 《甲乙编》6277:261·42 | ||

| 张宫 | 《甲乙编》8136:438·3 | ||

| 王莫当 | 《甲乙编》9548:560·3 | ||

| 张延年 | 《释文合校》191:合10·22 | ||

| 居延县 | 西道里 | 史承禄 | 《新简》4430:E.P.T53:109A |

| 徐宗 | 《甲乙编》442:24·1A | ||

| 许宗 | 《甲乙编》750:37·23 | ||

| 张图 | 《甲乙编》1889:77·33 | ||

| 觻得县 | 延寿里 | 赵猛 | 《新简》1962:E.P.T48:17 |

| 杨猛 | 《新简》4834:E.P.T56:96 | ||

| 上官霸 | 《甲乙编》4860:214·125 |

这些名籍简纪年可考的最早(广都里李宗)为汉昭帝元凤四年(公元前77年),最晚(市阳里齐当)为新莽始建国元年(公元8年),即都属于西汉后期档案,从大背景上可视为同时代的。如前所述,汉初制度为一里25户,实际西汉前期一里也就在此规模左右,以后里渐大,东汉时常有百户之里。而在这些名籍的时代里都不会很大,以上名籍虽不全,仍可看出当时这种基层社区的状况。它反映汉代河西民户的姓氏杂居状况不下于吴简反映的三国湘地,而比今日农村似乎尤甚。 所以各里中均未发现族姓聚居的任何迹象,当然也就谈不上“宗族自治”。

20世纪70年代四川郫县犀浦出土的“訾簿”残碑 是东汉时物。笔者曾有专文分析 (37) ,指出残文涉及一个社区 的18户,其中能辨出姓名的11个户主中至少有六七个姓,“彼此间看不出什么宗法上的联系 ”。后来台湾杜正胜先生表示同意这一看法,他认为从这个残碑看,对当时社会中的血缘联系“不能估计过高”。 (38)

河南偃师县出土的《侍廷里单约束石券》 (39) 是又一块东汉乡村社区的记名石碑 。该碑后署侍廷里25个“父老”之名,一般认为也是该里的主要户主。25人共有8个姓,其中于姓9人,占总数的36%,算是第一大姓,显然这也是一个“非宗族化”的村庄。

东汉以后,吴简的情况可见一斑。魏晋再下来,敦煌文书是又一类实证资料。存世敦煌文书反映了5至10世纪河西乡村的情况。那时的敦煌几乎是个纯粹实物经济地区,文书中极少见到货币,有所交易时基本上都是用谷帛等实物作媒介,乃至以物易物。其自然经济化的程度不仅超过大致同时的吐鲁番地区,也超过大致同一地区的河西走廊汉简所反映的汉代情况。但在这样的“经济基础”上,那里的聚落形态却出奇地“现代化”(如果说非宗族化就是“现代”的话)。对此著有专书的杨际平等先生指出:当时的河西家庭绝大多数是核心家庭与单身家庭等“小家庭”,父母在而子孙别籍异财者并不罕见, 家庭联系只限5世以内“小宗宗法”,宗子、家庙制度都没有或罕有。 (40) 其实杨际平等先生的这种说法只是为了反驳那种所谓传统乡村必然盛行大宗宗法的成说。由于某种思维模式的影响,似乎没有“大宗”,就必有“小宗”,否则不是太现代了么?实际上从他们所引的资料看,“大宗宗法”固然毫无踪影,“小宗宗法”都未必存在。文书中所见的唐宋间河西乡村其实也是“非宗族”乡村, 在那里小型聚落内多姓杂居的情形既普遍又持久。

如唐天宝六年龙勒乡都乡里文书所见居民122户,就有41个姓,其中仅有3姓超过10户,第一大姓程也不过15户,仅占这个村子人户的12%。

大历四年悬泉乡宜禾里所见84户,有23姓,最大的索姓19户,占到总户数的23%,这已属全部敦煌文书中最突出的“族居”倾向了。

归义军时期某里共126户,有33姓,第一大姓张占30户,上元元年悬泉乡某村差科簿列80人(户主),共19姓,最大姓索11户,占13%。

天宝年间慈惠乡某村所见122户,分属32姓,最大姓张,17户,占14%。

开元十年悬泉乡宜禾里(?)籍所见29户,15姓,最大姓曹,6户,占20%。 (41)

如此等等,这样的家庭、聚落景观要说有Lineage(宗族)色彩的话,恐怕比当代发达国家的情况也浓不了多少。与此相应的是:敦煌文书中几乎没有同姓同宗之人存在公共事务或共同组织的痕迹,却出现了不少完全没有族姓色彩的公益社团,即所谓的“社邑”。 它们是围绕佛事、春秋社席尤其是丧葬互助而建立的。《敦煌社邑文书辑校》一书所收文书中有完整全社名单的社条、转帖、纳赠历与社人题名共60例,其中最大的一例97人 (42) ,最小的仅4人 (43) ,平均每社仅27人。一个明显的现象是社员的组合完全没有宗族的痕迹。如唐大中年间的儒风坊西巷社有社人34户,内有12个俗姓,3僧户;景福年间某社社人13户,就有9个姓;后周显德六年女人社社人15名,除9名尼姑外6个俗人竟分6姓;最大的一社97人中,也有23个姓。而且最大的姓氏所占比例也小,如西巷社34人中最大姓张也不过13人。前述最大的社97人中第一大姓李氏只有18人。景福年间某社13人中梁姓4人,也算最多的。同时,社司三官无例外地皆不同姓,也很少为社中第一大姓之人,有的如前述97人之社社长刘奴子所属的刘姓在社中只他一人。更有甚者,一份社条文样中还明言:“社子并是异姓宗枝……结义以后,须存义让,大者如兄,小者如弟。” (44) 可见那时的私社是十分典型的非族缘共同体 ,但它们也不是地缘性的村社。尽管古人受地缘条件所限,结社者都不会相距太远,有的社名(如“儒风坊西巷社”)本身就与地名重合(但这种情况少见)。然而私社本身并不与某一地域上的居民群(如乡里之制所示的)相混同,它只是围绕具体的事务而形成的“事缘”结合。 (45)

总之,北朝至唐宋间的敦煌文书反映的乡村景观,一方面是多姓杂居的编户齐民,另一方面是公共交往空间的非族姓化。 有人认为当时的河西情况特殊,战乱多,族姓流散。但这种说法缺少解释力。因为从简牍文书看,从五凉至唐宋除了增加一些胡姓外,当地的主要姓氏结构是延续下来的,张、索、王、李、氾、阴等大姓甚至在汉晋时就已形成。 (46) 应当说,这种非宗族化的景观之主要原因恐怕不能归之于敦煌的特殊性。

综上所述,我们看到上至秦汉之际,下迄唐宋之间,今天所见的存世“生活史料”涉及的几百个实际存在过的村庄 ,包括湖南(长沙一带)、湖北(江陵一带)、四川(成都平原)、中原(洛阳一带)、河西走廊(张掖—敦煌一线)等诸代表性区域类型——从内地到边疆,黄河流域到长江流域,全是非宗族化的乡村,其非宗族化的程度不仅高于清代农村,甚至高于当代乡间一般自然村落, 而与完全无宗法因素的随机群体相仿。在这许多案例中没有任何一例聚族而居或大姓届优的。当然,没有发现并不意味着不存在,也许今后人们会找到典籍中那种族居乡村的生活实例,但在编户齐民的乡村中几乎可以断言其比率不会高,尤其在王朝稳定的年代。

这个时期的确存在家族组织与大族政治,而且可以相信汉隋间正是其在历史上登峰造极之时。但与所谓国权不下县、县下唯宗族的说法相反,这种大族活动恰恰是“县以上”的高层政治现象,而与“县以下”的平民社会几乎无关。如河西五凉北朝时代流行大族政治,敦煌李氏西凉政权的几个最高职位州牧、太守、州长史、州司马几乎全为李、张、索、令狐几大家族控制,大族间的结盟与争斗成为河西政治的主要内容。但是,这个时期的基层户籍残卷,如西凉建初十二年敦煌县高昌里残籍、西魏大统十三年效谷乡(?)残籍,仍然是诸姓杂居的模式。国权归大族,宗族不下县,县下唯编户,户失则国危,才是真实的传统。

我们还可以从地名学的角度来探讨这个问题。

春秋以前中国是个族群社会,以封地为族姓、又以族姓为地名是常见的现象。但自秦以下,族群社会被官僚制帝国的编户齐民社会或曰“吏民社会”所取代,乡村聚落的命名也就十分彻底地非族姓化了。秦汉时代的闾里、吴简中所见的丘,三国以下的村、坞、屯、聚,其名几乎都与族姓无关。 秦汉的里名或取自“吉语”(如长乐、富贵、成汉、汉兴等),或取自地理方位(如都里、西道、市阳、亭南、中治等)及其他。由于取材有限,重名率极高(但在一个县的范围内似乎不允许重名)。例如汉简中所见,居延、觻得、昭武、故道、江陵等县都有“市阳里”,而“万岁里”之类的里名更似乎多数县都有。东汉、三国的里、丘命名渐趋多样化,尤其吴简中所见之丘名多俚俗,大概是取自民间而非官府所起。但是以族姓命名的似乎还没有。

那时偶有“郑里”、“刘里丘”、“吴丘”、“何丘”之名,有人认为这就是以居民姓氏命名之聚落。但细考之,这些地名也不像是取自姓氏。因为这类里、丘的人户很少——大多数情况下完全没有——以里丘所名为姓者。如前所引:江陵出土的“郑里廪簿”被认为是全里的完整登记,其中并无姓郑者。走马楼吴简中有66个单名里、丘,其中11个单名可用为姓,但却与当地实际居民姓氏无关。如“何丘”已知姓氏共有19户,分属15姓,其中恰无姓何者。他如莫丘、吴丘、寇丘、区丘、温丘、贺丘、杨丘、龙丘等,也完全没有莫吴寇区温贺杨龙等姓。只有“刘里丘”有刘姓,但也不是第一大姓。当然,后世以姓名村者也有原居姓氏流散、现居民全无村名所指姓的现象,但那时其他村落的居民姓氏同于村名者至少不罕见。如果完全没有后一种情况,就很难以姓氏流散来解释前一种现象。因此吴简所见的何丘等,大概与其他绝大多数单字丘名(捞丘、略丘之类)一样另有所本,不是以姓名村。

三国以降,里制渐坏,屯、聚、村、坞以及更晚的庄、寨(砦)、堡等聚落类型兴起。但在很长时间内这些聚落类型也未发现有以姓氏命名的。

以“村”为例,日本汉学界曾有过关于“村”起源的讨论。宫崎市定说“村(屯)”起源于屯田之“屯”,而崛敏一认为“屯”与屯田无关,它起源于“屯聚”,因而村与“聚”有缘。 (47) 但屯、聚也好,村、坞也罢,宋以前都极少与姓氏相联系。笔者以电脑检索“二十五史”,得“村”之记载共1738处。其中最早是《三国志》卷十六《魏书·郑浑传》中“村落齐整如一”之说。《三国志》、《晋书》都只有这类“村落”、“村坞”的一般提法,正式以村为地名,则始于南北朝,主要是南朝。如《宋书》中有康亭村(卷二十九)、牛门村(卷八十三)虎槛村(卷八十四)等30处;《魏书》有高柳村(卷二十四)、商王村(卷七十七)等26处。总计南五史(宋齐梁陈四书及《南史》)出现117处,北四史(魏齐周三书及北史)出现84处(含重复),但没有一处是以姓名村的。

隋唐两代仍然如此。《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》 各出现村名 17、46、12处,基本都与姓氏无涉。 如隋之宋谷村(卷二十三)、白土村(卷六十四)、孝敬村(卷七十二),唐之白石村(旧卷十一)、襄王村(旧卷十九)、水门村(新卷四十三)等。但这时已出现了个别例外(《隋书》、《新唐书》各有一例)。如《隋书》卷二十三:“大兴城西南四里有袁村。”这是检索出正史中以姓名村的首例。但其起源可能仍然与上层有关,正如大兴(隋都,即后之长安)附近 (48) 当时已有的韦曲、杜曲、樊川等地名一样,不是以当地居民姓氏而是以与当地有关的某显贵得名。

五代时,以姓名村开始多见。 《旧五代史》有任村(卷七)、杨村(卷九)、王村(卷十)、罗村(卷十三)、杨村寨(卷九)、杨村渡(卷五十六);《新五代史》有赵村(卷十一)、王村(卷四十五)等。到了《宋史》中,以姓名村之例就多达37处,占该史记载239处“村”名的15%。《辽史》、《金史》各有以姓名村2例与15例,分别占总村名的28.5%与16%。《元史》有34例,占总村名的41%。《明史》77例,占36%。《清史稿》则多至377处,占56%。可见,以姓名村之风,是宋代兴起,到明清才大盛的。

除了“村”以外,其他以族姓得名的聚落称谓也是如此。由电脑检索可知,“×各庄”一类地名明以前未见,始见于《明史》也只有卷八十六“纪各庄”一例,而《清史稿》则有24例。

“×格庄”清以前没有,《清史稿》则有7例。

“×家村”,《宋史》2例,《金史》1例,《明史》2例,而《清史稿》多至20例。

“×家集”,明以前无,《明史》有5例,《清史稿》则多达97例。

“×家寨”始见于《旧五代史》1例,以后《辽史》3例,《元史》5例,《明史》19例,《清史稿》42例。

“×家镇”始见于《金史》1例,《明史》2例,《清史稿》达到60例。

“×家堡”是出现较早的姓氏化地名,但早期它基本上只见于边防要塞式居民点,始见于《宋史》者凡12例,皆在西北抗夏军事前沿。以后一度少见,《金史》、《元史》仅各l例,《明史》9例,而《清史稿》有36例,并且扩及了河南、江苏、湖广等内地省份。

“×家庄”在《宋史》中出现6处(北宋2、南宋4),《金史》4例,《元史》10例,《明史》41例,《清史稿》则有116例之多。

以上检索固然只具有概率意义,正史中没有不等于实际不存在 (49) ,但对于宏观判断而言概率分析比案例分析更重要。当然,即使从概率意义上讲以上检索方式也受到晚出诸史篇幅多较大、地名出现也较多的影响,但即使作篇幅除权处理,上述趋势仍然能够体现。何况《宋史》篇幅也很大,宋以后的趋势显然不是篇幅差别造成的。因此我们可以判断的是:在中国,乡村聚落以居民姓氏命名的历史并不很悠久。 这种现象以前基本没有,隋唐始见其萌,宋元渐多,而明清尤其是清代才大为流行。可见乡村聚落与姓氏的联系,其实是近古始然,并不是可以无限溯源于“传统”的。

同姓相对聚居的存在不是宗族组织尤其具有实质性功能的宗族得以形成的充分条件,但应当是必要条件。在古代生存状态下,距离对于人际交往的限制要比近代大得多。如果人们不住一处,仅凭所谓共同祖先的“伦理”基础是很难保持稳定交往、发展公共认同并形成功能性组织的。如今人们论述“国权不下县”时往往强调古代技术条件对国家权力延伸的限制。其实制度化权力组织本身就是可以创造“奇迹”(当然不一定是好的奇迹)的。像金字塔、始皇陵那样靠近代技术也不容易搞起来的惊人之举就是明证。而相对于能够凭借权力调动各种资源的统治机器而言,传统技术条件对民间远距离交往的限制才真正是难以逾越的障碍,尤其在统治权力不喜欢这种交往 (50) 的情况下。

综上所述,在我国历史上大部分时期,血缘共同体 (所谓家族或宗族)并不能提供 ——或者说不被允许提供有效的乡村“自治”资源,更谈不上以这些资源抗衡皇权。 但是那时的乡村当然并不处于“无政府状态”,那么当时的“国家”是怎样控制乡村基层社会的?在汉魏之际、隋唐与明清间的几次较大的变革中这种控制有些什么变化?宋以后尤其是入清后的乡村宗族与所谓乡绅同朝廷、官府或所谓“国家”之间又是什么关系?这种关系的演变与近代以来中国的现代化尤其是乡村治理的现代化意义又有什么关联?在中国(而非在西方)乡村治理现代化是一个“国家建构”或乡村“去自治化”的过程,还是一个“乡村自治”或“去一元化”的过程?抑或是乡村治理与国家治理各自都需要现代化?我们以后会继续讨论这些问题。

————————————————————

(1) [德]马克斯·韦伯:《儒教与道教》,江苏人民出版社1993年版,第110页。

(2) 吴理财:《民主化与中国乡村社会转型》,《天津社会科学》1999年第4期。

(3) W·古德:《家庭》,社会科学文物出版社1986年版,第166页。

(4) Vivienne Shue,The Reach of the State:Sketches of the Chinese Body Politic ,Standford University Press,1998.

(5) 费孝通:《乡土中国、生育制度》,北京大学出版社1998年版,第63页。

(6) G·罗兹曼:《中国的现代化》国家社会科学基金“比较现代化”课题组译,江苏人民出版社1995年版,第272页。

(7) 走马楼简牍整理组编:《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》(上),文物出版社1999年版,第42页。

(8) 柳镛泰:《国民革命时期公产、公堂问题与两湖地区农民协会运动:与广东的比较》,南京大学博士后论文,1998年,第2~6页。

(9) 例如在极端状态下当残留户数为1时,“最大姓占总户数的比率”将恒为100%,而实际情况通常不可能达到这个比率。而当残留户数为2时,计算出的这个比率或为100%(两户同姓)或为50%(两户不同姓),而实际上这个比率的定义域(可能取值范围)为0~100%,当计算值为100%时,实际值一般达不到这个数;而当计算值为50%时,实际值可能趋近于零,以此类推。

(10) 李景汉编:《定县社会概况调查》,中国人民大学出版社1986年版,第168~171页。

(11) 同上书。第171~172页。

(12) 走马楼简牍整理组编:《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》(上),文物出版社1999年版,第32页。

(13) 同上。

(14) 走马楼简牍整理组编:《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》(上),文物出版社1999年版,第33页。

(15) 《后汉书·百官志》五,《县乡》。

(16) 居延汉简中有若干关于劝农掾的材料。见《居延新简》1003:E.P.T20:4A;3945:E.P.T52:490;8215:E.P.F22:693;《居延汉简甲乙编》318:16·10;其职责包括主办“春祠社稷”,“谨修治社稷”;“官县承书从事下□”;“官县写移书到如莫府书律令”;“书到宜考察有毋四时言如守府冶所书律令”等。

(17) 走马楼吴简,简号5-1434。

(18) 同上书,简号12-6933A、13-8087、12-6954。

(19) 走马楼吴简,简号3-974。

(20) 同上书,简号9-3733、11-4353。

(21) 同上书,简号8-2826。

(22) 同上书,简号9-3732。

(23) 同上书,简号11-4664。

(24) 同上书,简号5-1434。

(25) 侯旭东先生《长沙三国吴简所见“私学”考》(《简帛研究》2001年卷,广西师范大学出版社2001年版,第514~522页)一文考订“私学”贡献甚多。但他把“发遣吏陈晶所举私学番倚诣廷言”解释为文吏举荐番倚成为拥有特权的门生故吏式人物,似不可通。按简文义,“私学”属于“遗脱”,而“遗脱”在简文中是作为违法恶行的,即史籍所谓“逋逃”。所以简文用的是传讯疑犯的口气,而不是接见被举荐人才的口气。而被传讯者所言被称为“辞”(简文中特指疑犯口供),并以“本乡正户民,不为遗脱”来自辩,显然也并非求荐,而是自诉无辜。另外简文中“吏陈晶所举私学”之“举”也显非举荐之意,东汉以来的举主乃至其后的“中正”多是儒者官僚士大夫身份,未见以书吏、吏民为举主者。此“举”盖为检举、举报之意,当时如此用法甚多。如《周礼·地官·司门》:“凡财物犯禁者举之。”《史记》卷八十八《蒙恬列传》:“求其罪过举劾之。”《汉书》卷四十五《江充传》:“贵戚近臣多奢僭,充皆举劾”。《后汉书》卷三十一《廉范传》:“(邓)融为州所举案,”注曰:“举其罪案验之”。《三国志·吴书·顾雍传》:“雍等皆见举白,用被谴让”。曹操:《步战令》(见《通典》卷一四九):“兵曹举白,不如令者斩。”等等。“私学”自秦以后的确有从异端分子到投身权贵享受荫庇的特权依附者的所指变迁。吴简中正处于这种过渡阶段,两种含意都可能出现。他简关于“私学限米”的记载可能有后一含义的因素(但既有“限米”之纳,显然荫庇尚不完全,仍有过渡痕迹)。然而番倚一简就仍把“私学”当罪过,这不难理解。

(26) 《史记·李斯列传》。

(27) 走马楼简牍整理组编:《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》(上),文物出版社1999年版,第34页。文中“割用”原作“雕用”,据罗新先生意见改。谨致谢。

(28) 《汉代石刻集成·本文编》之一二六。

(29) 周天游:《八家后汉书辑注》,上册,上海古籍出版社1986年版,第66页。

(30) 《汉代石刻集成·本文编》之八二、一二一。

(31) 《后汉书》卷八十三《逢萌传》;《后汉书》志二十八《百官五·县乡》。

(32) 《尹湾汉墓简牍释文》61:13;65:17。参见高敏:《试论尹湾汉墓出土〈东海郡属县乡吏员定簿〉的史料价值——读尹湾汉简札记之一》,《郑州大学学报》1997年第2期,第53~57页。

(33) 《后汉书》志二十八《百官五·县乡》。

(34) 《后汉书》卷五《孝安帝纪》。

(35) 裘锡圭:《湖北江陵凤凰山十号汉墓出土简犊考释》,《文物》1974年第7期。

(36) 出处引书全名:《新简》为《居延新简》,甘肃省文物考古所、甘肃博物馆、文化部古文献研究室、中国社科院历史所编,文物出版社1990年版。《甲乙编》为《居延汉简甲乙编》上下册,中国社科院考古研究所编,上海中华书局1980年版。《释文合校》为《居延汉简释文合校》,谢桂华、李均明、朱国照编,文物出版社1987年版。

(37) 秦晖:《郫县残碑与汉代蜀地农村社会》,《陕西师范大学学报》1987年第2期。

(38) 杜正胜:《编户齐民:传统政治社会结构之形成》,台北联经出版公司1990年版。

(39) 原通称《侍廷里父老僤约束石券》,后俞伟超先生考证“父老”非僤名,“里父老”乃立碑者也,里僤同名,皆曰“侍廷”。见俞伟超:《中国古代公社组织的考察》,文物出版社1988年版。

(40) 杨际平、郭锋、张和平:《五—十世纪敦煌的家庭与家族关系》,岳麓书社1998年版,第130~143页。

(41) 杨际平、郭锋、张和平:《五—十世纪敦煌的家庭与家族关系》,岳麓书社1998年版,第130~143页。

(42) 宁可、郝春文辑:《敦煌社邑文书辑校》,江苏古籍出版社1997年版,第168~170页,此件后缺,可能还不止97人。

(43) 同上书,第33页。

(44) 宁可、郝春文辑:《敦煌社邑文书辑校》,江苏古籍出版社1997年版,第47页。

(45) 参见秦晖:《政府与企业以外的现代化——中西公益事业史比较研究》,浙江人民出版社1999年版。

(46) 参见土肥义和:《归义军时期的敦煌》,中译载《敦煌研究》1986年第4期。

(47) 崛敏一:《中国古代の家と集落》,东京汲古书院1996年版,第289~310页。

(48) 唐代正史中唯一的姓氏村名“张村”(《新唐书》卷三十五)也在长安附近的关中农村。

(49) 如唐代,据友人见告在《入唐求法巡礼记》中就有以姓名村之例,相信笔者陋见未及之处尚多。

(50) 《韩非子·有度》:“民不越乡而交,无百里之戚。……治之至也。”