Chapter

11

貫徹到底

當想放棄的念頭極為強烈時,要如何繼續前進

凱里路超級馬拉松(The Kerry Way Ultra)是愛爾蘭耗時最長、難度最高的跑步賽事。參賽者必須在週五早上六點出發,穿越與愛爾蘭風景秀麗的凱里環道(Ring of Kerry)平行的巷道、小徑、森林和泥濘的山路,連續跑一百二十英里,爬升近一萬八千五百英尺。

而要獲得參賽資格,必須在過去十二個月內完成至少兩次馬拉松,或一次五十英里的比賽。諾爾曾完成二○一二年撒哈拉沙漠馬拉松,還參加了二○一三年愛爾蘭二十四小時錦標賽,因此他報名了二○一四年的凱里路超級馬拉松,認為他先前的經驗與專業知識,能幫助他克服比賽的任何挑戰。不過……。

多年後,諾爾仍然認為那場賽事是他人生中遇過最困難的事。在比賽中,他罕見地好幾次衝動想放棄,而他也不是唯一想放棄的人。在凱里路超級馬拉松的前八屆當中,有四七%參賽者在賽後的狀態為DNF(也就是未完賽,did not finish)。

諾爾在比賽當中多次出現棄賽的念頭。第一次是在他跑了六小時後,出現噁心和胃痙攣,因為對麩質過敏的諾爾在比賽前幾天,無意中吃下一些含麩質的食物。症狀不嚴重,但足以影響他在比賽時的營養。隨著氣溫升高,諾爾內心有個聲音小聲地說:「繼續跑下去會不會出事?」

但諾爾以前也聽過這個聲音。他提醒自己能夠做到(自我對話,第四章),而且過去也經歷過漫長而艱辛的比賽(過往成功經驗,第五章)。經過一些風景優美的路線時,他把注意力放在這些景色上(分散注意力,第三章),幫助自己保持冷靜,使注意力遠離自己越來越累的身體。

他跑到一半的時候,腦海中閃過第二次棄賽的念頭,那是在通往岸邊小鎮沃特維爾漫長而曲折的山路上。諾爾在跑了六十英里,也就是跑了(或走了)十四小時之後,感到身心俱疲。天即將黑了,而前面還有六十英里要跑,令人生畏。隨著黑夜降臨,內心的聲音也變得大聲。「我現在應該要去睡了,我不希望下週工作時人很累,最好現在就停下來,我能跑到這邊已經很棒了!」

如果諾爾夠誠實的話,他的內在聲音已經出現好一陣子了。幸虧諾爾跟父母約在沃特維爾鎮見面,他們為他帶了可樂、水果優格與替換的鞋子。他們在廣場的長椅上坐了一下,廣場上有一個雕像,是諾爾兒時運動偶像之一、曾任足球球員與教練的米克.奧朵爾(Mick O'Dwyer),他們在雕像的陰影處坐了一下。令人愉快的休息、營養補充和聊天,讓他暫時擺脫了棄賽的念頭。

這個休息也讓諾爾有機會表達而非壓抑自己的感受(如何調節情緒,第二章),有助於加強他的決心,並提醒自己「你做得到」(自我對話,第四章)。他決定要繼續往前,決心至少要跑到下一個檢查點(分成小塊,第一章)。

在整個晚上,棄賽的想法偶爾會冒出來。凌晨兩點,比賽已進行了二十小時,一個令人難忘的時刻出現了。他因為比賽前準備不周,因此頭燈電池沒電了,剛好在他跑到能俯瞰斯尼姆村的路線,距離他弟弟住處不遠的地方。他既疲憊又痛苦,只能用手機微弱的燈光來照明。他聽到自己內心的聲音在大喊:「現在大半夜的,我覺得自己好慘,簡直是瘋了,你到底在黑漆漆的山上做什麼呢?還是打電話給弟弟要他開車來載你好了?」

但在大半夜,凱里的山上發生了奇妙的事。諾爾突然撞見了一九九一年世界山地跑步冠軍約翰.列寧漢(John Lenihan),他從黑暗中出現,手中拿著筆和板子,當參賽者經過時在他們名字旁邊打個勾,確保他們安全下山。那種「我好慘」的念頭就被「哇,是約翰.列寧漢!他整夜要在這山上確保每個人安全回家,或許你應該繼續跑!」取代了。

諾爾在弟弟給他備用電池之後,精神便提振了許多。他弟弟的鼓勵,以及妻子打來的加油電話,為他掃去了陰霾,讓他有了繼續跑的動力。正如我們在第二章學到的,回想生活中的正面經驗,像是家人替我們所做的事,並表達對他們的感激之情,能讓我們感覺更好(專注於感恩,第二章)。這確實在諾爾不確定自己是否能繼續往前的時候,推了他一把。

儘管有這些正向時刻,最後十三個小時還是非常難熬。黎明的時候,諾爾幾乎快睡著了,他在林間小徑中短暫休息了一下。他不斷提醒自己「我做得到」(自我對話,第四章)、「這一定會過去」(重新評估,第二章),並承認自己確實想停下來,但他接受這些想法在跑步的某個時刻難免會冒出來(專注於當下,第三章)。諾爾就這樣度過了每一個懷疑的時刻。

諾爾最後以三十三小時四十七分鐘完賽,他使用了本書中的技巧,終於抵達了終點。

打敗棄賽念頭

打敗棄賽念頭

想放棄的念頭通常出現在艱難任務的後半段,因此擺脫精神上和身體上的壓力似乎至關重要。接下來,我們會介紹一些對抗這些念頭的方法。

或許最重要的是要記住:幾乎每個人都有過想放棄的念頭。出現這樣的想法,並不代表你是軟弱的人或失敗者。柯非斯基在身為職業選手參加的二十六場馬拉松裡,都曾經想要放棄,包括他得冠軍的那三場!

柯非斯基只這樣做了一次,在二○○七年倫敦馬拉松比賽中,到第十四英里的時候,他右腳的阿基里斯腱突然劇痛,速度也明顯慢了下來。他了解到,帶傷再跑十二英里,可能會對他的腿造成永久傷害,也勢必得到很差的成績,於是他在十六英里的地方離開了賽道。

在其餘二十五場馬拉松當中,柯非斯基都戰勝了棄賽念頭。他根據先前的經驗,用兩種方法來克服。首先,他知道這種念頭會出現,因此當念頭出現時,他並不會覺得意外,且知道要怎麼應對。第二,每次他堅持下來,就會增加自信,並學到一些技巧,讓他在下一次馬拉松比賽時知道如何處理這些念頭。

柯非斯基與其他成功運動員用來堅持下去的工具,跟前一章所推薦的工具很類似。那些工具是在當事情變得比預期更難的時候,幫助你不要減少努力。當然,減少努力的最終行為就是放棄。當你想運用這些工具讓自己不要放棄時,這些工具的使用方式會略有不同。

正如諾爾在二○一四年凱里路超級馬拉松的經驗告訴我們,解決方案通常取決於你所處的情況。因此,與其硬性規定自己該用什麼方法,不如透過練習本書所提到的心理技巧來建構你的心理工具箱,這意味有一系列的工具可供你使用。當你在達成目標的過程中遇到困難時,隨時隨地可以靈活運用這些工具讓自己脫離難關。

再次強調,重點並不是避免出現放棄或退出的念頭。正如柯非斯基的馬拉松生涯所示,即使是經驗老道的運動員也會遇到心理危機與自我懷疑。與其希望自己能去除掉這些內在聲音,最好的方法是熟練一系列有效的技巧,在這些聲音出現時做出回應。

放棄就贏了

放棄就贏了

一個重要的大局觀點:有時候放棄才是正確的選擇。如果你在鐵人三項騎自行車時摔車鎖骨骨折,那你繼續帶傷騎完、接著跑步,可能並不符合你的長期利益。在運動賽事中,如果身體受傷卻堅持完賽,並不能算是英雄或磨練心志,而是一個錯誤。

如果認為繼續下去沒有意義,有些運動員也會決定棄賽。像是在環法自行車賽,暫時領先的車手如果發現自己繼續騎只是浪費力氣,且不會影響到賽段排名時,他們就會放慢速度,為隔天的比賽保留體力。

決定是否要停止追逐目標,這涉及了許多心理過程。其中一項,就是追求目標的挑戰對個人來說意義有多重大或有多令人愉悅。英國伯明罕大學的尼可.杜馬尼斯(Nikos Ntoumanis)所做的兩段研究強調了這一點。[1]

在研究的第一階段,研究人員請六十六名運動員騎八分鐘的自行車,希望他們達成一個特定的距離目標,並要求受試者為他們達成目標的動機品質評分。動機範圍從較弱的、受控制的動機形式,像是追求距離目標是「因為我覺得我應該這樣做」,到更高品質、自主的動機形式,像是努力達到距離是「因為追求目標帶來的樂趣或挑戰」。

在實驗期間,受試者使出最大的努力,但得到假的回饋,讓他們以為目標實現不了。研究人員想知道受試者是否會完全放棄他們的目標,或者會在心理上重新設定替代目標,並繼續努力。

有趣的是,研究人員發現,擁有越多自主動機形式的人,也就是那些因為享受挑戰且認為這對個人有意義而追求目標的人,越無法放棄最初目標,因為他們投入較多的心理資源和體力。但對於擁有較低品質、受控制動機形式的人來說,就不存在這種關係。此外,較低品質的動機也與追求替代目標的決定無關,那些具有較高品質動機的人更有可能在心理上重新設定替代目標,而不是完全放棄。這跟第十章的轉換標準策略很像,柯非斯基在重複英里訓練感覺比原先更困難的時候,使用此策略來完成訓練。

為了進一步探討這個重新參與的過程,在研究的第二階段,研究人員讓另一組八十六名受試者了解,當他們意識到八分鐘的自行車目標可能無法達成時,有機會選擇一項替代目標。受試者有三個選擇:堅持徒勞無功地騎自行車;一旦他們意識到目標無法實現,就放棄騎車,並在剩下的時間裡改用划船機實現不同的目標;或者徹底放棄這次測試。

如同研究的第一階段,動機來自追逐快感的受試者,無論在行為上與心理上,都更無法放棄自行車的任務。換句話說,他們更有可能堅持徒勞無功地騎下去,也更有可能反覆思考自己失敗的原因。但這些人也更有可能改去使用划船機,而非完全放棄。

研究表明,我們很難放棄一個自己認為有趣、愉快或對個人有意義的目標。而我們已經對於這個目標投入了多少,也很重要。當研究人員深入了解時,他們發現受試者了解到目標無法達成的時機,與他們是否決定要放棄有關。如果受試者越早發現這一點,就越容易放棄騎車的目標,而改追求划船機的替代目標。這凸顯了我們在追求任何困難目標時會遇到的關鍵挑戰。我們很難知道在追求困難目標的時候,是否能透過我們更努力和更堅持來達成目標,或者應該將其視為失敗的警告。如果是後者,那麼知道什麼時候該放棄,就是關鍵。

在一九九六年的蘇黎世田徑世界頂級賽中,有個有效放棄目標的極端例子。在還剩一圈的時候,肯亞的丹尼爾.柯曼(Daniel Komen)與衣索比亞的海勒.蓋博塞拉西(Haile Gebrselassie)正在加速,試圖打破蓋博塞拉西的五千公尺世界紀錄。蓋博塞拉西在兩週前,剛贏得奧運一萬公尺金牌。柯曼沒有參加奧運,而且比較年輕。柯曼最後衝刺時讓蓋博塞拉西跟不上,於是蓋博塞拉西在距離終點不到一百五十公尺的地方開始慢跑。

這位史上最偉大的長跑選手之一,看似讓人費解的怯弱,實際上是一個很聰明的舉動。蓋博塞拉西非常了解自己的身體,知道他無法跑贏柯曼,他也知道持續跟柯曼比下去,會讓對手衝出更快的速度。當柯曼自己一個人跑的時候,就缺乏了額外的刺激,以○.七秒之差未能打破蓋博塞拉西的世界紀錄。從這個意義上來說,蓋博塞拉西透過放棄而「贏了」,因為他仍然是世界紀錄的保持人。

在某些需長期投入的事情中,有時不堅持到底才是正確的選擇。本書的兩位作者中,只有諾爾擁有博士學位。史考特拿到碩士學位後,成了美國教育史上時日最短的博士候選人。他發現他其實並沒有足夠的動機,讓他投資好幾年的時間與數萬元美金的學費來念博士,就在第一學期念到一半的時候放棄了。

這麼做使他避免落入經濟學家所稱的沉沒成本謬誤(sunk-cost fallacy),也就是我們只是因為時間和金錢都已經花了,就傾向於繼續做一件事。如果你在電影院看完一部你覺得難看的電影,因為覺得看一半就離開「浪費」了買電影票的錢,那你就陷入了沉沒成本謬誤。無論你是繼續看或離開電影院,你都已經付了票錢,因此當你決定是否要繼續在這部電影上花時間時,就不應該把票錢考慮進來。

以史考特的例子來說,停止繼續付學費、退出博士課程,開啟他通往其他專業領域的大門。在有些情況下,先放棄努力,晚點再回來繼續做,也可能是正確的選擇。奧運金牌蘭道兒因為乳癌接受六輪的化療,在進行到第三輪時,她仍堅持自己在罹癌前的目標,也就是參加當年秋天的紐約市馬拉松。「我知道我沒辦法跑出個人最佳成績,但我在化療的同時還能參加馬拉松,聽起來很酷。」她說。

到了第四輪化療時,身體累積起來的痛苦太高。「我覺得我可能有辦法撐過比賽,但這不是最聰明的選擇。」蘭道兒說。她去了紐約,替跑馬拉松的隊友加油。在比賽的早上,蘭道兒艱難地跑了四十五分鐘,證明了那年放棄參賽是明智的決定。她在隔年療程結束後重新參賽,跑出二小時五十五分的成績,不亞於她罹癌前的速度。如果你在通往重要目標的過程中遇到重大傷病,或受到持續干擾的狀況,也可以參考蘭道兒先暫緩的做法。

何時該前進,何時該放棄

何時該前進,何時該放棄

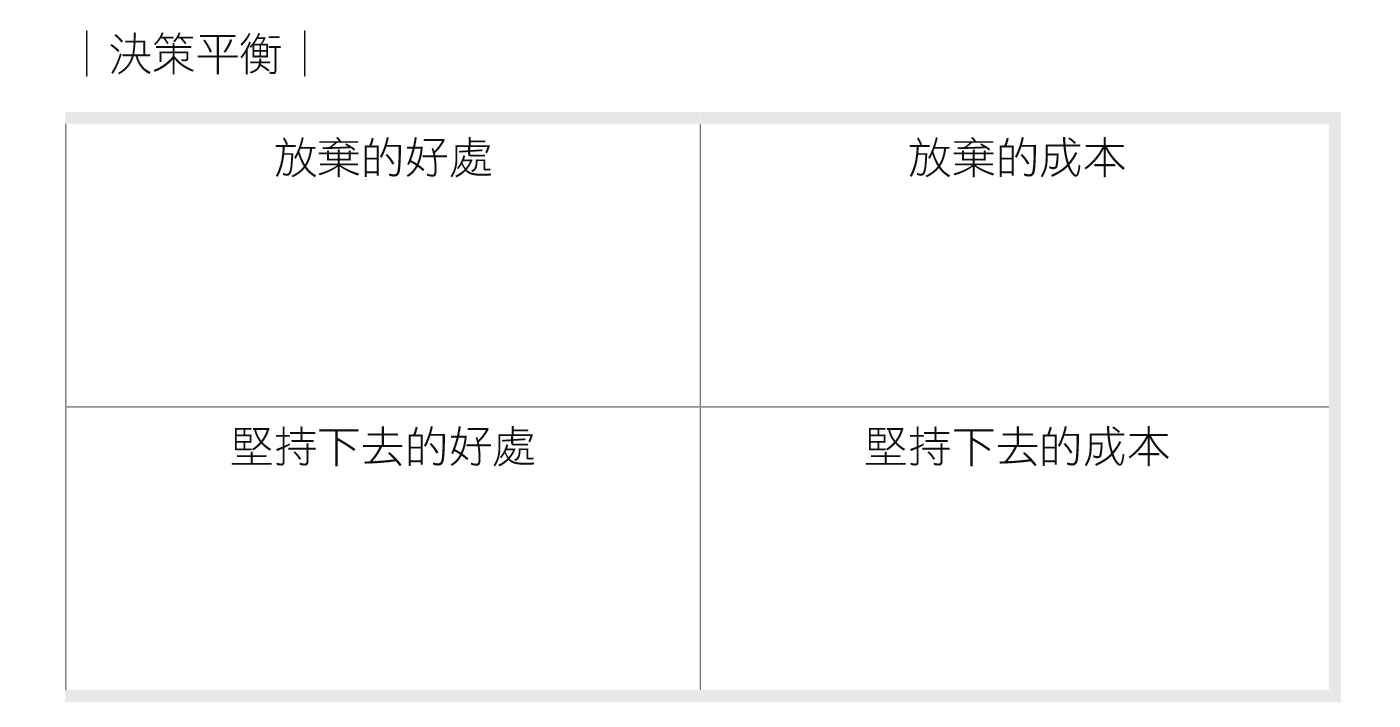

知道在什麼時候應該保持專注,不要太快放棄,或者什麼時候該放棄徒勞無功的目標,不是件容易的事。顯然我們無法提供你在做決定時能一以貫之的做法,但我們可以提供你有用的工具。這稱為決策平衡(decisional balance)[2],心理學家常用它來幫助人們透過考慮自己支持或反對某項行動來解決矛盾心理。[3]透過此過程,決策平衡能幫助我們做出關鍵的人生決策,包括我們是否該繼續堅持某一項目標、放棄嘗試,或投入到替代目標上。

在權衡情況利弊時,許多人會在腦海中完成決策平衡。我們可以用這個方法來做短期、當下的決定,像是蓋博塞拉西在蘇黎世田徑賽最後決定放棄。我們也可以用這個方法來做長期、可能會影響人生的決策,像是蘭道兒決定把乳癌化療視為第一順位,而非紐約市馬拉松。雖然在腦海中完成決策平衡很有幫助,但花點時間把所有考量都寫下來,能幫你做出更全面、更深思熟慮的決策。

要完成決策平衡,請將一張紙分成四個象限,如下圖所示。在第一象限寫下你能想到的所有放棄的好處,在第二象限寫下所有放棄的成本。放棄的好處,可能是你有更多時間花在人生的其他目標或方面,像是家庭。放棄的成本,可能包括放棄長久以來的夢想而感到的沮喪或失望。不管這些利與弊是大或小,全都寫下來。重要的是,你在決策過程中會把每一項都考慮進來。

在第三象限寫下所有堅持下去的好處,在第四象限寫下所有堅持下去的成本。這些好處可能是在你實現目標後會得到滿足感與獲得一些獎勵。堅持下去的成本可能是會降低你整體的健康和幸福感,以及繼續為某一個目標努力,可能影響你追求其他的重大人生目標。當你權衡每個行動方案的所有好處和成本之後,就能做出最終決定。

完成決策平衡可能會得到幾個不同的結果。一個客觀的成本效益分析,能讓你在付出的成本超過得到的收益時,避免進行徒勞無功的努力。[4]但它也可以重申你對一個可實現目標的承諾,幫助你克服困難和挑戰時刻。[5]這樣做可以避免過早放棄,而且若目標是可實現的時候,能增加你達成目標的可能性。

利用韌性

利用韌性

我們在本書多次提到運動員的韌性,正如我們在第六章所了解的,韌性是在遇到重大挑戰時仍繼續前進,並維持自己的表現、功能和幸福的能力。這並不是我們「擁有」的特質,而是使用我們所掌握的心理工具所培養出來的。面對重大挑戰仍持續前進的能力,是在運動與日常生活中取得成功的基礎。跟在嘗試階段就放棄的人相比,這也是我們力量與自信的來源(他人的經驗,第五章)。

在近期的集體記憶中,沒有比對抗Covid-19的大流行更令人痛苦的了。許多運動員表示,他們在運動中學到的心理技巧,有助他們度過漫長的生活型態改變。像是切成小塊(第一章)、專注於可控制的事並接受無法控制的事(第三章)、調整目標且戰且走(第十章)、持續正向自我對話(第四章),以及本書提到的像運動員一樣思考的其他心理技巧,這些讓他們能持續正常生活,而不是陷入絕望之中。

我們在第九章提過貝格運用她數十年來的跑步經驗,幫助她自己、家庭和族人度過疫情。貝格通過兩屆奧運選拔會,最佳成績為二小時三十七分,她住在納瓦荷族保留地。這是在亞利桑那州東北部、猶他州東南部、新墨西哥州西北部的美國原住民地保留區。這個區域是美國受疫情衝擊最嚴重的地區之一,確診人數很多,也有多人死亡。

貝格是保留區洗腎中心的營養師,她在疫情前幾個月獲得護理學位(她母親是另一家納瓦荷族醫療機構的護理主任)。她結合了自己的醫學背景與跑步經驗,在她覺得族人快放棄的時候,將他們團結起來。貝格因為跑步而在族人當中擁有高名氣,社群媒體也有許多人追蹤,她說:「我有一個平台,我決心用它來傳播正向的訊息。」

他們面臨許多挑戰。納瓦荷族保留地十七萬居民當中,有三分之一的人因為缺乏自來水,無法常常洗手。而沒有自來水的人,經常在親友家中洗澡、洗碗及洗衣服,因此讓社區感染的風險增加。社區裡也有許多人患有糖尿病與肥胖,貝格認為這是因為經常食用罐頭食品與速食的緣故。若一個人原本健康狀況就不佳,染上Covid-19只會使病情更加嚴重。

納瓦荷族的文化習俗也對疫情不利。「見面時握手,是我們習俗中正式的打招呼方式。」大家族經常住得很近,有時是經濟上的考量,但也是因為家族的情感維繫十分重要。「我們每天都去拜訪阿姨、祖母,」貝格說。「而突然間大家就被要求待在家,不要握手。」

她在分享基本衛教訊息的時候,也因為當地人過於自信而受到阻礙。「很多居民,特別是年長者,都認為『我們已經度過了這麼多難關,祖先也度過了這麼多難關,所以這次我們也能度過這一關。』」貝格說。「正因為他們有這種態度,因此有些人並不積極防疫。」

如同運動員會把負面想法重新定義為自我激勵,貝格提醒族人,他們的祖先因為守著優良的文化傳統,才度過許多難關,包括跑步。

「我一直回想起從小聽到大的故事,」她說。「大人告訴我們每天早起往東邊跑的好處,以及照顧好自己的身心很重要。我們被教導要學習變堅強,當在遇到困難的時候,才能為應對困難做好準備。」

貝格帶給我們的最重要訊息是:不要放棄。不要放棄是阻擋病毒傳播的有效方法。族人們已經歷過那麼多事情,不要被這一件事給擊倒了。在疫情早期,她父親中風,被送到幾個小時路程的醫院住院治療,而不要放棄,就顯得更重要。

「疫情與父親的事帶來雙重打擊時,我作為運動員所學到的事,幫助我與我的家人度過這一切。」貝格說。「運動員經常受到打擊,但不管遇到再困難的事,還是要站起來繼續前進。我告訴他們,現在真的很不順,但我們可以的,還是有許多值得感激的事情。例如我父親今天有一些進展了,讓我們帶著這小小的進步,向明天邁進。」